史上初めて彗星活動を示した恒星間天体ボリソフ彗星の起源は太陽系と似ていた

2021.07.02

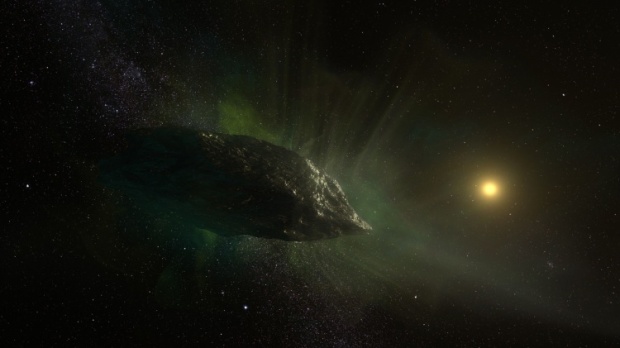

2019年、史上初の彗星活動を示した恒星間天体「ボリソフ彗星(2I/Borisov)※1」が太陽系に飛来しました。恒星間天体は、その軌道から太陽系の外から来た天体であると考えられており、太陽系外の物質を直接調べることができる非常に貴重な天体です。京都産業大学らの国際研究グループは、2019年11月~12月に、ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡(Very Large Telescope; VLT)でボリソフ彗星を観測し、太陽系外からやってきた天体から吹き出す物質の特徴を明らかにしました。解析の結果、ボリソフ彗星は、太陽系の彗星と同様に、水分子を主成分とする氷から構成されていること、鉄とニッケルの存在量比やアンモニア分子の原子核スピン異性体比が太陽系の彗星と似ていることが明らかになりました。また、酸素禁制線の強度比が、一酸化炭素が豊富な太陽系の彗星と同程度のため、ボリソフ彗星は-250度以下の冷たい環境で作られたことが示唆されます。ボリソフ彗星は、原始惑星系円盤の外縁部で生まれたのかもしまれません。

近年、私たちの太陽系には太陽系外から小天体が来訪していることが、観測によって明らかになっています。人類史上初めて確認された太陽系外から来訪した天体(恒星間天体)は、2017年に発見されました。その天体は非常に細長い形状をしていることが特徴的でしたが、ガスやダストが噴出する様子はまったく観測されず、間接的に物質放出の可能性が示唆されたのみでした。その2年後、2019年には、はやくも2例目の恒星間天体となるボリソフ彗星が発見されます。この天体は初めて物質放出が確認された恒星間天体であり、それによって天体内部物質の詳細な分析が可能となりました。天文学者は、こんなにも頻繁に太陽系外から恒星間天体が飛来していることに、大変、驚いています。恒星間天体に含まれる物質が明らかになれば、私たちは地球に居ながらにして遙か彼方の星・惑星系形成の姿を垣間見ることが出来るのです。

ボリソフ彗星はけっして明るい天体ではありませんでしたので、世界中の天文学者が大望遠鏡を使って観測しました。本発表の成果は、南米チリ共和国にあるヨーロッパ南天天文台が有する口径8.2m望遠鏡VLTを用いて行われています。しかし、この世界最大級の望遠鏡をもってしても、けっして簡単な観測ではありませんでした。十分な光を集めるために長時間の観測が必要でしたが、観測チームは2019年11月から12月にかけて何度も観測を行うことで十分なデータを得たのです。観測はUVESとよばれる天体分光器(天体光を数万色に分離して分析できる特殊な測定機器)を用いて行なわれました。その結果、12月末のボリソフ彗星は1秒間に約7キログラムの水をガスとして放出していたことが分かったのです。太陽系の彗星を観測する場合は、通常、彗星が十分に明るくなって、1秒間に数トンもの水が気体として放出されているような状況で行いますので、この結果は今回のボリソフ彗星がいかに暗く、観測が困難であったか、ということを物語っています。

重要な観測結果として、ボリソフ彗星に含まれるニッケルと鉄の成分比が世界で初めて得られたことが挙げられます。この成分比を太陽系の彗星と比べたところ、非常によく似ていました。ボリソフ彗星がやってきた星・惑星系の中心には、太陽と似た成分の星が輝いていた可能性が高いと考えられます。また、同彗星に含まれるアンモニア分子の原子核スピン異性対比(同じアンモニアでも量子力学的な性質が異なる2種類の原子核スピン異性体が存在しており、その存在比を指します)の測定にも世界で初めて成功しました。その他、様々なガス成分の検出に成功しており、酸素原子禁制線の観測からは氷中に揮発性の高い一酸化炭素が多く存在している可能性も示唆されましたが、こうした特徴は太陽系の彗星と大きくは異なっておらず、総合的に判断して、太陽系彗星と同様な環境で形成された氷天体であると結論付けられます。

本研究の共著者であり、本研究でアンモニア分子の原子核スピン異性体比の測定に大きく貢献した新中 善晴 神山天文台 職員は「今回、太陽系の外から来た彗星の内部の物質の一部が太陽系の彗星と似た特徴を持つことがわかりました。今後、他の恒星間彗星を観測し、太陽系以外の星がどのような環境で作られるのかを明らかにしたいと思います。」と本研究の意義と今後の研究への展望を語っています。また、同じく共著者である河北 秀世 神山天文台長/理学部 教授は「これまで太陽系の彗星ばかりを観測してきましたが、他の星・惑星系の彗星を初めて観測できたことは、非常にエキサイティングでした。新しい研究の扉が開いた気がします。」と、語っています。これまでも、神山天文台では、河北台長や新中職員らを中心に太陽系小天体の観測的研究を行ってきており(※2)、宇宙へ探査機を送り込むComet Interceptor計画(欧州宇宙局ESA/JAXA)の推進を含め、今後もさらに精力的に研究を推進します。

この研究成果は、欧州の天文学および天体物理学を扱う査読付き学術雑誌「Astronomy and Astrophysics Letters」(オンライン版)に2021年6月25日(世界時)に掲載されました(Opitom et al. “The similarity of the interstellar comet 2I/Borisov to solar system comets from high resolution optical spectroscopy”)。また、この論文は、Astronomy and Astrophysics誌のハイライト論文の一つに選ばれました。論文のプレプリントはこちら(arXiv:2106.04431)から閲覧可能です。

論文情報

| 雑誌名 | Astronomy and Astrophysics Letters |

|---|---|

| 論文タイトル | The similarity of the interstellar comet 2I/Borisov to solar system comets from high resolution optical spectroscopy 「可視光高分散分光観測による恒星間彗星2I/Borisovと太陽系彗星の類似性」 |

| 著者 |

C. Opitom (University of Edinburgh, UK) |

| DOI番号 | 10.1051/0004-6361/202141245 |

| 論文URL(英語) | https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2021/06/aa41245-21/aa41245-21.html |

用語解説

※1 ボリソフ彗星

※2 神山天文台における太陽系小天体(彗星や小惑星)の研究

研究の一例

- ベールに隠された彗星核の観測に成功:パンスターズ彗星(P/2016 BA14 (PANSTARRS))の熱履歴を解明

- オーロラの光で探るジャコビニ・ツィナー彗星誕生の現場

- ジャコビニ・ツィナー彗星から複雑な有機物由来の赤外線輝線バンドを検出

- 神山天文台の研究チームが参加するコメット・インターセプター彗星探査計画が欧州宇宙機関の新しい探査計画に選ばれました

- 史上初、太陽系の果てに極めて小さな始原天体を発見—宮古島の小さな望遠鏡が太陽系誕生の歴史と彗星の起源を明らかに—

- 爆発的な増光をしたホームズ彗星は太陽から遠く冷たい場所で誕生した

- ふたご座流星群の母天体・小惑星フェートンの素顔に迫る!

- 超小型探査機が彗星の水のなぞを解明

- 卒業生の名前が小惑星に!

- 宇宙から彗星の撮影に成功!(神山天文台、JAXA/立教大/東大等と連携)

- 河北秀世 台長 日本地球惑星科学連合より西田賞を受賞

- 理学研究科 新中 善晴さん(博士後期課程3年次)らが単独彗星としては世界初の15NH2の検出に成功

- 神山天文台 大型赤外線分光器WINEREDによる高精度な天体分析を開始

- 太陽系誕生の謎と生命の起源に迫るーディープインパクトで解き明かされる彗星の正体ー