設備の特徴

国内私立大学最大の望遠鏡「荒木望遠鏡」

荒木望遠鏡

スマートホンを荒木望遠鏡の接眼部にかざして撮影した写真

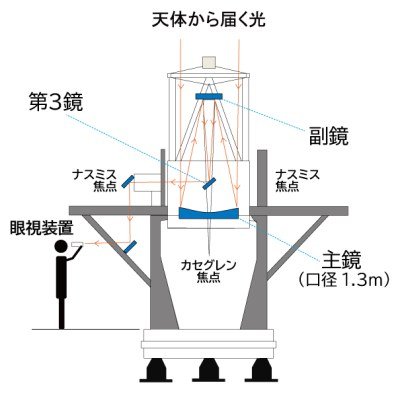

神山天文台の主要な観測機器である「荒木望遠鏡」は、鏡を使って光を集める反射式の望遠鏡です。望遠鏡は口径(鏡の大きさ)が大きいほど、より多くの光を集めることができるため、より暗い星やより遠い星の観測が可能になります。荒木望遠鏡の口径は1.3mで、国内の私立大学所有の望遠鏡では最大であり、国内全体でも8番目に大きな望遠鏡(理科年表2024より)です。その名称は、本学の創設者で天文物理学者でもあった荒木俊馬博士にちなみ「荒木望遠鏡」と名付けられています。

独自に開発している「天体観測装置」

神山天文台は、本学のシンボルであるだけにとどまらず、本格的な研究設備を整えた第一線級の研究の場として、また、学生の教育の場として活用されています。本天文台の大きな特徴は、本学の研究者と学生、企業が協力して、観測研究を行う際に必要不可欠な「天体観測装置」を独自に開発している点です。天体観測装置とは、天体を研究する際に望遠鏡と併せて用いられる機械のことで、星から届く光を虹に分けたり、高性能なカメラを用いて撮影を行うことで天体を細かく調べることのできる精密な分析機器です。

例えば、2016年12月にチリへ輸送した「近赤外線高分散分光器WINERED(ワインレッド)」は、天体から届く目では見えない光(赤外線)を7万色もの非常に細かい虹に分けることができます。WINEREDを使って天体の光を精密に分析することで、宇宙ができてから現在にいたるまでどのように進化をしてきたか解明したり、宇宙空間に存在する生命の起源となりえる物質を探し出したりすることが可能です。WINEREDは世界でも屈指の性能を誇る観測装置であり、本学の研究者・学生とともに東京大学や国立天文台をはじめとする他の研究機関と協同して本格的な観測が進められ、様々な研究成果が挙げられつつあります。

設備概要

| 位置 | 京都産業大学(本山キャンパス内) | |

|---|---|---|

| 名称 | 京都産業大学 神山天文台(こうやまてんもんだい) | |

| 建物階数 | 地上3階、地下1階 | |

| 延床面積 | 1,949.45 m2 | |

| 設備 | 地上1階 | エントランスホール、ロビー、台長室、事務室、スタッフルーム、風除室 |

| 地上2階 | メンテナンス室、オプトショップ、クリーンルーム、エレキショップ、資料保管室、仮眠室(2室) | |

| 地上3階 | ドーム、望遠鏡制御室、サーバー室、待機室、研究室、資料室 | |

| 地下1階 | ホール、演習室、測定室、電気室、倉庫(3室) | |

| 着工 | 2009年(平成21年)2月17日 | |

| 竣工 | 2009年(平成21年)12月22日 | |

| 運用開始 | 2010年(平成22年)4月1日 | |

望遠鏡および観測装置の概要

| 口径 | 1.3m ※集光力:肉眼の約5万倍 |

|---|---|

| 焦点距離 | 13,000 mm |

| F 値 | 10 |

| 光学系 | リッチー・クレチアン式 |

| 焦点 | カセグレン焦点(1か所)、ナスミス焦点(2か所) |

| 架台 | 経緯台式 |

| 観測装置 |

※2022年9月より Las Campanas天文台(チリ共和国)にて運用中(→ファーストライトの紹介)。

|