就職・キャリア

実社会に触れる学びで、「どうしたらいい」が「こうしたい」に変わる

キャリア教育研究センター

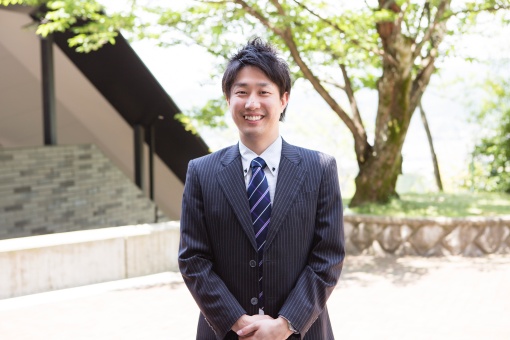

富山 雄一郎

2011年から京都産業大学に勤務。「この大学に通って良かった」と思ってもらえるよう、質の高い授業の提供を心がける。趣味はスキューバーダイビング、スノーボード、映画鑑賞。人生で一番感動した映画は『アルマゲドン』。

モチベーションを高め、成長できる学び

京都産業大学は産業界と連携した教育にいち早く着手した歴史があり、現在も実社会との連携を重視した実践型の教育が高く評価されています。その中でも、私は学生自身が将来を描き、考え抜く力、表現する力といった「社会を生き抜く力」の育成を目的としたキャリア形成支援プログラムを担当。毎年1年次生2,000人以上が受講する「自己発見と大学生活」の授業では、学生のみなさんのサポートをはじめ、社会から招聘する講師との連絡・調整、学内関係部署との調整役等を務めています。1年次生の間は、自分から主体的に行動できない学生も少なくはなく、とりわけ京都産業大学で学びたいことを明確にして、高い志望度で入学していない学生にとっては、なかなか勉強する意欲がわかないこともあるでしょう。この授業は将来像を描き、大学での目標を見つけ、学びのモチベーションを高めるきっかけになることを目的としています。また、全学部合同で開講するため学部を超えた交流も深まります。他に担当しているのが、企業や行政等が抱える課題を学生が解決し、提案する「O/OCF-PBL」です。この科目は、課題解決活動を通じて実社会で必要となる心構えや能力を身につけるために開講された科目です。1年次ではチームで取り組む力を高めることからスタートし、2・3年次で実際に企業の課題解決に取り組みます。1年次~3年次まで体系的に能力伸長を図る点が魅力です。

学生たちの行動が変わる、ビジネスマナーも身に付く

こうした授業を通じて、学生の成長を間近で見ることができるのは、今の仕事の大きなやりがいです。学年が進むにつれて、履修している学生たちの目が変わってきます。1年次生の時は「どうしたらいい」とすべてを質問していた学生たちが、3年次生になると「こうしたい」としっかり自分の意思を持つまでに変化します。また、学生が企業の担当者へメール等を書くこともありますが、社会人と同レベルかむしろそれ以上にしっかりとビジネスマナーを身に付けている点も感心します。キャリア形成支援プログラムは、通常の学部科目だけではなかなか知ることが難しい、産業界や企業を理解する機会になり、自分の考え方が広がる点でも効果が高いと思います。また企業への理解が深まれば、大学生活の一大イベントである就職活動でも選択肢が増えるので、ぜひキャリア形成支援プログラムを積極的に活用してほしいですね。

※掲載内容は取材当時のものです。