企画展関連コラム「荒木望遠鏡の保守点検について」

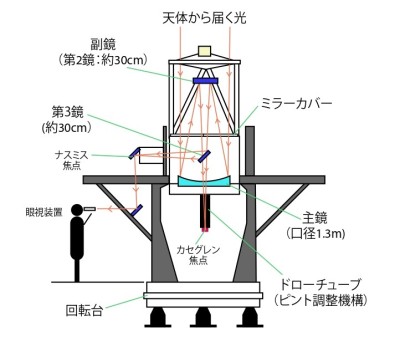

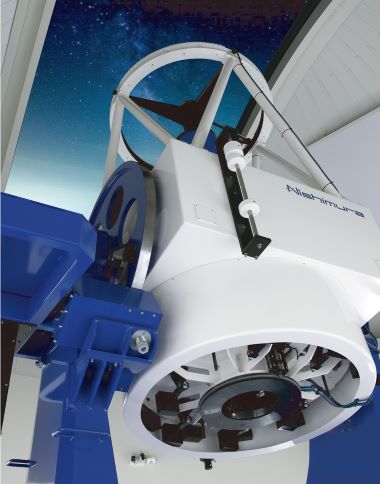

神山天文台には国内私立大学最大の望遠鏡である荒木望遠鏡(口径1.3m)があり、安全に長く使用していくために毎年保守点検を行っています。

今回は3月に行った荒木望遠鏡の保守点検の様子をご紹介します。

今回は3月に行った荒木望遠鏡の保守点検の様子をご紹介します。

1:主鏡と第3鏡の取り外しと清掃

日々観測等で使用していると、鏡の表面は少しずつ汚れていき、鏡の反射率が落ち観測性能が低下してしまいます。そこで鏡の反射率を保つために保守点検では主鏡等の清掃も行います。鏡を清掃することで反射率を保ち、星が明るく見えるようになります。

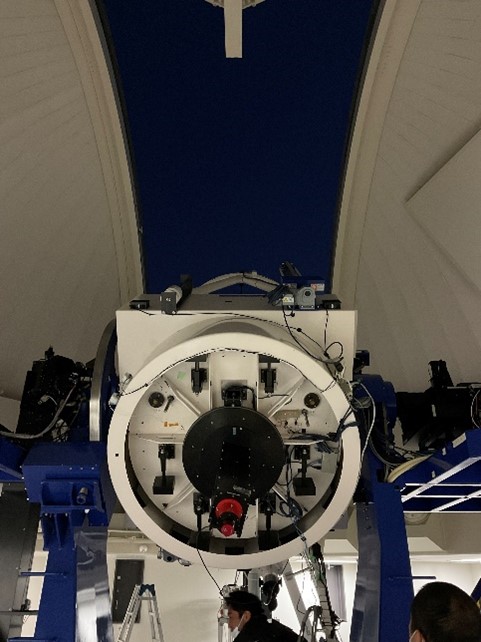

始めに荒木望遠鏡に設置された3枚の鏡(主鏡、副鏡、第3鏡)のうち主鏡と第3鏡を取り外して清掃を行いました。副鏡(第2鏡)は下を向いて設置されているため汚れが付きづらく、点検の結果、今回は清掃を行いませんでした。

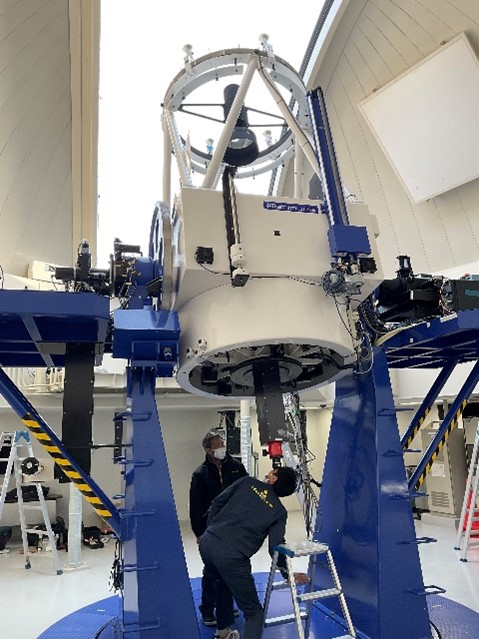

まず望遠鏡側面に取り付けているウェイト(望遠鏡のバランスをとる重り)や第3鏡等を取り外し、主鏡を取り外していきます。

望遠鏡がある3階のドームの床には2階のメンテナンス室へとつながるハッチがあり、主鏡セル(主鏡を支える台座)からクレーンで持ち上げた主鏡をメンテナンス室の清掃場所へ降ろしていきます。荒木望遠鏡の主鏡は口径1.3メートル、厚み約18センチメートル、約350キログラムの重量があるため、ドームから2階の清掃場所に主鏡をクレーンで降ろすまで2時間近くかかりました。

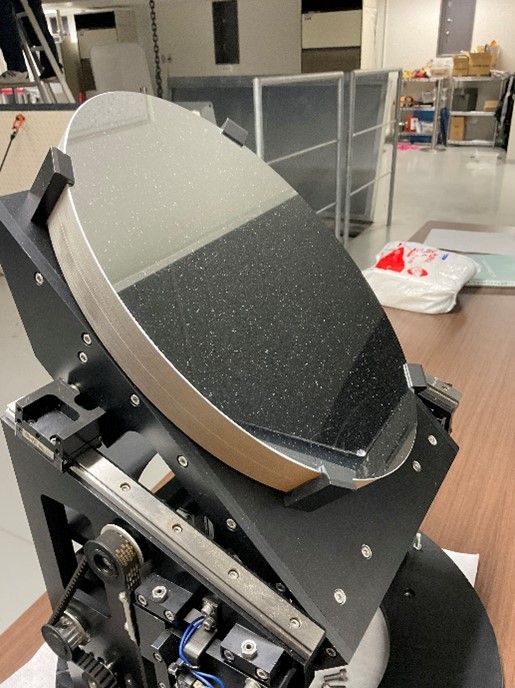

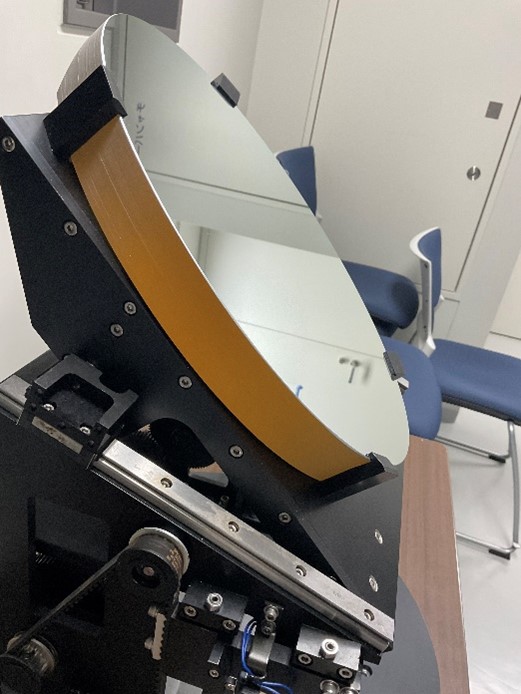

次に鏡の清掃を行いました。主鏡と第3鏡は精製水を使い、手作業で丁寧に汚れをふき取っていきます。鏡を傷つけないよう緻密な作業が求められます。

始めに荒木望遠鏡に設置された3枚の鏡(主鏡、副鏡、第3鏡)のうち主鏡と第3鏡を取り外して清掃を行いました。副鏡(第2鏡)は下を向いて設置されているため汚れが付きづらく、点検の結果、今回は清掃を行いませんでした。

まず望遠鏡側面に取り付けているウェイト(望遠鏡のバランスをとる重り)や第3鏡等を取り外し、主鏡を取り外していきます。

望遠鏡がある3階のドームの床には2階のメンテナンス室へとつながるハッチがあり、主鏡セル(主鏡を支える台座)からクレーンで持ち上げた主鏡をメンテナンス室の清掃場所へ降ろしていきます。荒木望遠鏡の主鏡は口径1.3メートル、厚み約18センチメートル、約350キログラムの重量があるため、ドームから2階の清掃場所に主鏡をクレーンで降ろすまで2時間近くかかりました。

次に鏡の清掃を行いました。主鏡と第3鏡は精製水を使い、手作業で丁寧に汚れをふき取っていきます。鏡を傷つけないよう緻密な作業が求められます。

2:組立とシステムの再調整

一晩かけてしっかりと鏡表面を乾燥させたのち、望遠鏡を組み直していきます。

望遠鏡本体の清掃のため主鏡や第3鏡を取り外しましたが、これらを完璧に元通りの位置に戻すために2つの調整を行う必要があります。

この日はカセグレン焦点とナスミス焦点のポインティングアナリシスを行いましたが、荒木望遠鏡は3つの焦点があり、観測用途によって複数の装置を付け替えているため、残りの装置については後日ポインティングアナリシスを行います。

望遠鏡本体の清掃のため主鏡や第3鏡を取り外しましたが、これらを完璧に元通りの位置に戻すために2つの調整を行う必要があります。

1つ目は、主鏡と副鏡の位置関係を調整する光軸調整です。光軸調整は最終的には夜間に星の像を確認しながら詳細な調整作業を行いますが、その前準備として光軸望遠鏡と呼ばれる調整用の道具を用いて主鏡と副鏡の位置関係を粗調整します。

昼間に光軸望遠鏡を用いて粗調整を行い、夜間に星の光を使って主鏡と副鏡の詳細な位置関係を調整し、荒木望遠鏡が持つ本来のピント性能まで復元することができました(実際にはピントだけでなく様々な光学的なパラメータの最適化を行います)。

2つ目は、望遠鏡が天体へ向く際の座標の調整です。これは主鏡や第3鏡を取り外したことに起因するため、カセグレン焦点とナスミス焦点の双方で実施する必要があります。

それぞれの焦点で様々な方位と高度の天体座標を実際に取得し、以前の座標と比較してどの程度ずれているのかの差分を取得していきます。この差分を読み込ませることによって、新しくなった鏡の位置関係でも、天体が視野の中心に導入されるようになります(この座標の調整作業のことをポインティングアナリシスと言います)。

この日はカセグレン焦点とナスミス焦点のポインティングアナリシスを行いましたが、荒木望遠鏡は3つの焦点があり、観測用途によって複数の装置を付け替えているため、残りの装置については後日ポインティングアナリシスを行います。

3:望遠鏡を動かすモーター等の点検と整備

最後に望遠鏡のドームを回転させるためのモーターやドームスリットの開閉機構、ドームに設置されたクレーン、ミラーカバー等の点検と整備が行われました。望遠鏡の拭き掃除等細かな整備が終わると、全ての

作業が終了となります。

協力:西村製作所

- お問い合わせ先

-

京都産業大学 神山天文台

窓口取扱時間:月曜日~金曜日9:00~16:30 ※休館日を除く

Tel. 075-705-3001 Email. tenmondai-jim@star.kyoto-su.ac.jp