【研究成果】わずか4時間で寿命下限の世界最高感度更新 ! 高分散赤外線分光技術によるダークマター探索実験に成功

2025.02.14

ダークマターは宇宙の質量の大部分を占めているにもかかわらず、その正体はいまだ明らかになっていません。東京都立大学大学院理学研究科の殷文准教授(2024年3月まで東北大助教)、東京大学大学院理学系研究科の松永 典之助教ら、京都産業大学の大坪 翔悟研究員ら、国立天文台の谷口大輔学振研究員ら、株式会社フォトクロスの池田優二代表取締役らの共同研究グループは、南米チリ・ラスカンパナス天文台で米国カーネギー天文台などが運用するマゼラン望遠鏡(口径6.5m)に搭載されている近赤外線高分散分光器WINEREDを用いて、約1.8~2.7電子ボルト(eV)の質量領域(電子の質量の約1/200000)でダークマターが崩壊した際に放出する近赤外線光子の検出実験を世界で初めて実施しました。その結果、わずか4時間弱の観測で、世界最高感度でダークマターの寿命の下限の推定に成功しました。本研究は、これまで技術的に困難とされてきたeVスケールのダークマター探索に新たな道を切り開いたものです。この成果により、天文学、宇宙物理学、素粒子物理学の交差する未解決問題『ダークマターの正体解明』への大きな一歩を示しました。

(©殷文)

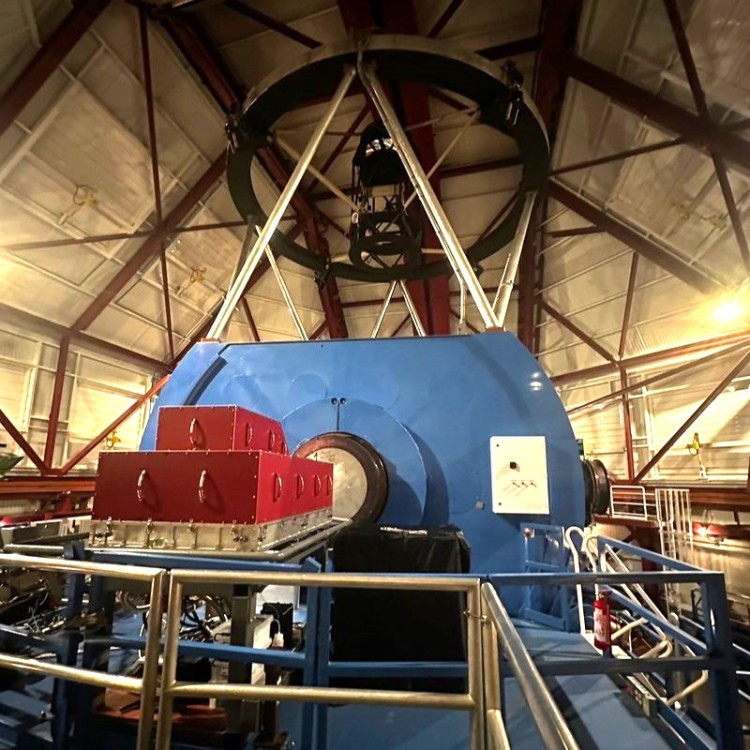

(©神山宇宙科学研究所)

関連リンク

近赤外線高分散分光器WINERED

2012年5月からWINEREDを神山天文台 荒木望遠鏡(口径1.3m)に搭載し、エンジニアリング観測やサイエンス観測を開始してきました。観測対象は、太陽系小天体や星間物質、太陽系外惑星、本学創設者 荒木俊馬博士が理論研究をしていたセファイド型変光星やはくちょう座P星、新星といった質量放出天体など多岐にわたります。こうした成果により、2017年から2018年にかけて、観測条件の良いラ・シヤ天文台(チリ共和国)の新技術望遠鏡(口径3.58m)へWINEREDを移設し、サイエンスのさらなる拡大を目指して観測を行ってきました。その後、2022年9月12日にマゼラン望遠鏡(口径6.5m)へ移設し、ファーストライトに成功しました、ファーストライト後は、装置の性能や望遠鏡駆動を確認するエンジニアリング観測や、大マゼラン星雲内のセファイド型変光星などのサイエンス観測を実施しています。今後は、装置自体のさらなる性能向上と、マゼラン望遠鏡での観測安定化を目指し、本学在学生や研究員を中心に研究を進めています。

論文情報

| 雑誌名 | Physical Review Letters |

|---|---|

| 論文タイトル | First Result for Dark Matter Search by WINERED |

| 著者 |

殷 文(東京都立大学、東北大学) |

| DOI番号 | 10.1103/PhysRevLett.134.051004 |