京の伝統野菜ミブナの育種の歴史を解明しました

2021.06.02

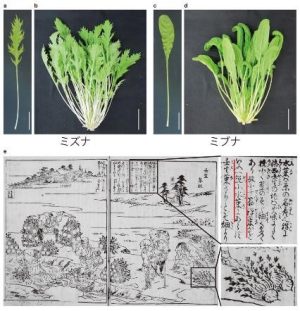

ミブナは京都の壬生地域発祥の京野菜です。ミブナは同じ京野菜であるミズナと同一の種ですが、ミズナの葉は切れ込みのあるギザギザな形、ミブナの葉は単純な丸いヘラ型をしています。

ミブナがミズナの栽培過程で誕生したことは知られていましたが、1787年の古文書『拾遺都名所図会(しゅういみやこめいしょずえ)』に描かれた‘壬生菜’とされる作物には、現在のミズナのような切れ込みのある葉が描かれています。この‘壬生菜’のギザギザな形が、250年足らずの間に、いつ、どのようにして現在のミブナに見られるヘラ型になったのかは不明でした。

京都産業大学の川勝 弥一 博士研究員(研究当時)、坂本 智昭 助教、木村 成介 教授(生態進化発生学研究室)らの共同研究グループは、ミブナの誕生に、同じアブラナ科の植物であるカブ類が関わっていた可能性があることを見出し、これを手掛かりに、今回、他の古文書も参照しながら、文献調査と遺伝子解析を組み合わせる研究を進め、伝統野菜のミブナがミズナから分岐して誕生した過程とその遺伝的背景を明らかにしました。

上段:ミズナ(a, b)とミブナ(c, d)の葉および植物体の形態。

下段:『拾遺都名所図会』(1787)には、‘壬生菜’の栽培について記録されている(図中赤線は筆者が追加)。ここに描かれている‘壬生菜’は、現在のミズナのような切れ込みのある葉をもっている。

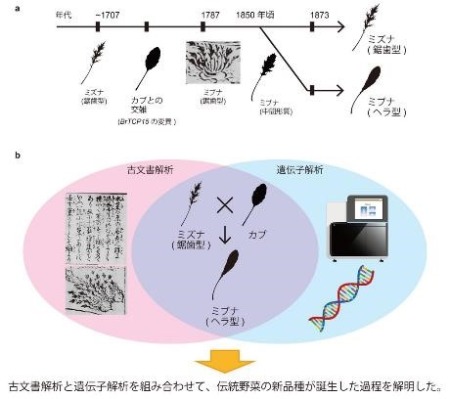

a.本研究で明らかになった、ミズナとミブナの育種の歴史。ミブナの祖先は現在のミズナのような鋸歯のある葉を有しており、1800年頃にカブと交雑することによって中間的な形質になった。1873年には、現在のようなヘラ型になった。

b.古文書の調査と遺伝子解析という全く異なる学術分野の解析を組み合わせることで、伝統野菜の新たな品種が誕生した過程を明らかにした。

論文情報

| タイトル | Combination of genetic analysis and ancient literature survey reveals the divergence of traditional Brassica rapa varieties from Kyoto, Japan (京の伝統野菜「壬生菜」が「水菜」から分岐して誕生した過程を、遺伝的解析と古文書解析の組み合わせにより解明) |

|---|---|

| 掲載誌 | 国際学術誌「Horticulture Research」オンライン版 |

| 掲載日 | 2021年6月2日(水)(日本時間) |

| 著者 | (1筆頭著者、2責任著者) 1Yaichi Kawakatsu, Tomoaki Sakamoto, Hokuto Nakayama, Kaori Kaminoyama, Kaori Igarashi, Masaki Yasugi, Hiroshi Kudoh, Atsushi J. Nagano, Kentaro Yano, Nakao Kubo, Michitaka Notaguchi, and 2 Seisuke Kimura |

| DOI | 10.1038/s41438-021-00569-0 |

研究支援

本研究は、文部科学省および日本学術振興会の科学研究費補助金(16H01472, 18H04787, 19H04870)文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(S1511023)、笹川科学研究助成、および明治大学の計算ソフトウェア支援プログラムによる研究費の支援を受けて実施しました。本研究は、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所が有する遺伝研スーパーコンピュータシステムを利用しました。