アトラス彗星は大彗星になるか?

2020.03.26

彗星を肉眼で見たことはありますか? 2020年5月、アトラス彗星(C/2019 Y4 (ATLAS))が肉眼で観測できるかもしれません。

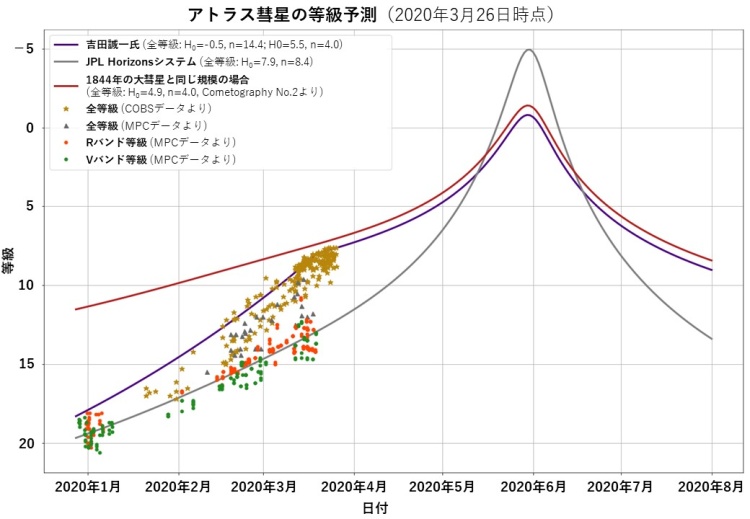

アトラス彗星は、ハワイ大学が運用するATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System;小惑星地球衝突最終警報システム) によって2019年12月28日に発見されました。発見からこれまでの観測データより、2月末から通常の彗星に比べて非常に速いペースで急激に明るくなっています。このまま順調に明るくなっていくと、太陽に最も近づく5月末にはマイナス等級にまで達する可能性があります(図1)。また、アトラス彗星は「1844年の大彗星」と似た軌道を持つことが判明しており、2つの彗星は同じ母天体から分裂した兄弟である可能性が指摘されています。ただし、最も明るくなる頃は太陽のすぐ近くにいるため、ゴールデンウイークころから5月15日ころまでの日没1時間後(20時)くらいの北西の低い空を探してみましょう。彗星は星雲状にぼんやりと広がっているため、予想以上に見えづらいので注意が必要です。双眼鏡を使うとより見やすくなります。

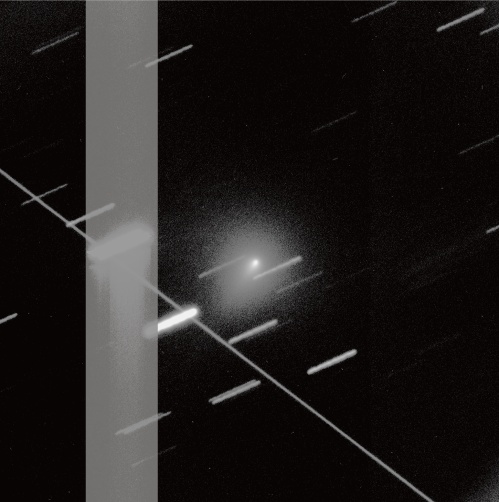

京都産業大学神山天文台では、日本時間2020年3月18日に、荒木望遠鏡に搭載した可視光撮像装置ナスミスイメージャーでアトラス彗星を撮影しました(図2)。彗星から放出されたC2などの分子とダストからの光を見るため、観測にはVバンドフィルター(有効波長550nm、半値幅83nm)を用いました。観測を行った神山天文台の新中善晴氏は、「得られた画像を見ると、広範囲広がったほぼ球対称の構造と細長い構造が見られており、すでに分子もダストも大量に放出していると考えられます。このまま順調に明るくなり肉眼で見れるほど明るくなってほしいです」と語っています。

過去の肉眼で見れるほど明るくなった彗星は、人類の彗星科学や太陽系形成に関する理解を大きく進めてくれました。ハレー彗星(1986年)では、日本を含む各国による探査機(ハレー艦隊)に加え、世界中で行われた様々な観測から、彗星本体や物質放出メカニズム、彗星コマにおける太陽風の影響などに関する理解が大きく進みました。百武彗星(1996年)やヘールボップ彗星(1997年)では、多数の有機化合物や重水素などの同位体の存在度などが初めて測定され、彗星核の形成環境に関する重要な発展がもたらされました。アトラス彗星自身や太陽系初期に関する多くの知見が得られると期待される今回の貴重な機会を生かすべく、現在、神山天文台の猿楽祐樹研究員や新中善晴氏、河北秀世台長を含む世界中の研究者がアトラス彗星の観測準備を急ピッチで進めています。2014年に期待されたアイソン彗星のように太陽に近づいてバラバラに壊れてしまう可能性もあるため過度な期待は禁物ですが、アトラス彗星の今後が非常に楽しみです。

望遠鏡 :京都産業大学神山天文台 荒木望遠鏡(口径1.3m)

観測装置 :ナスミスイメージャー(冷却CCDカメラ、Vバンドフィルターを使用)

露出時間 :300秒×7フレーム(ダーク処理、フラット処理済み)

クレジット:京都産業大学神山天文台