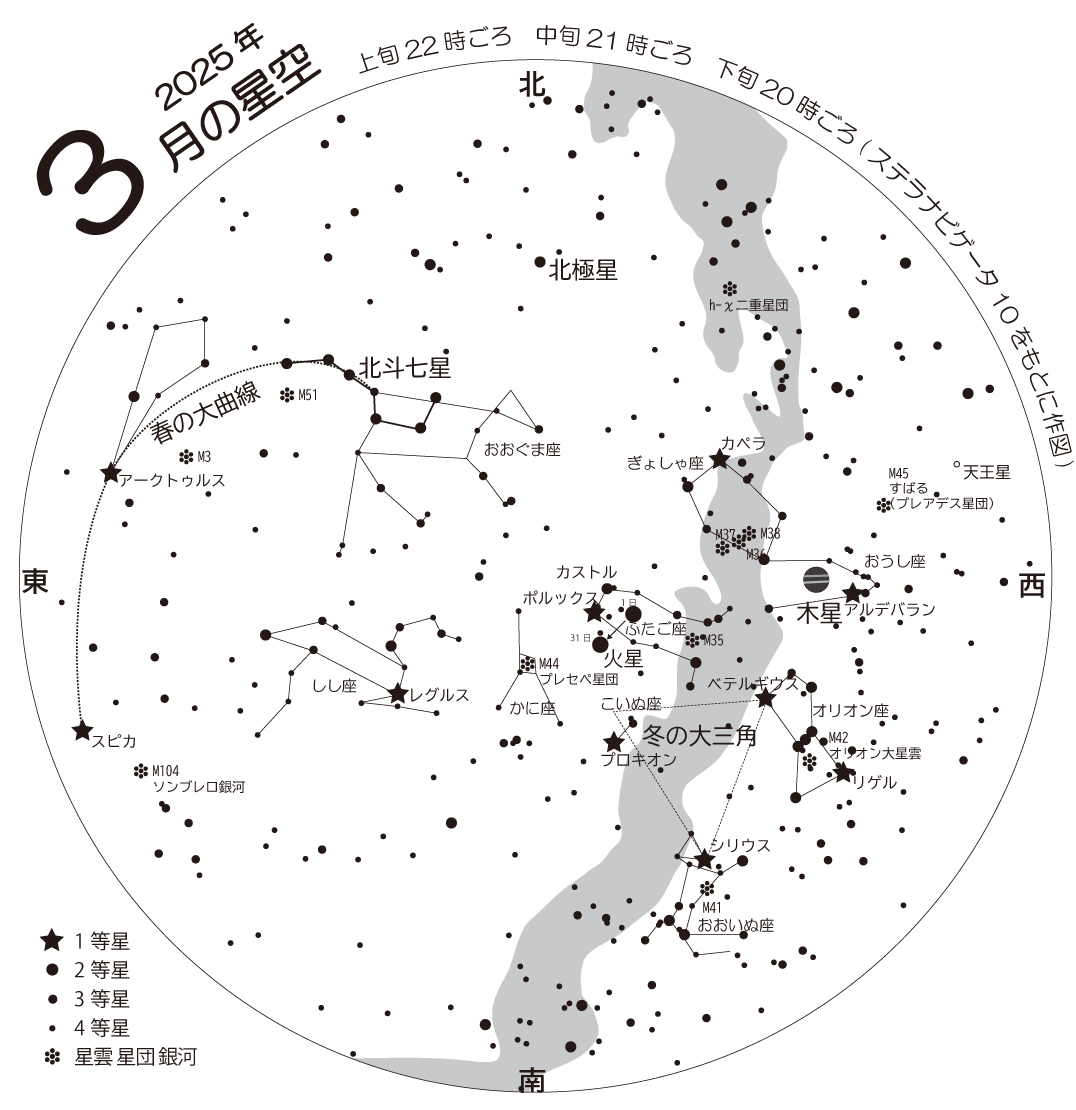

2025年3月の星空

今月の星空Starry sky of the month

火星かせいMars

太陽系の惑星で地球の1つ外側を公転する火星は、地球の1/2程度の小さな惑星です。2年2カ月ごとの接近のタイミング(2025年は1月12日最接近)で観察の好機を迎えています。望遠鏡を使うと、ドライアイスの氷である「極冠(きょっかん)」や大チルシスなどの模様も見ることができますが、見え方は火星の季節や天気(ダストストームなどでぼやけてしまう可能性もあります)にも大きく影響されます。

赤色巨星せきしょくきょせいRed giant

恒星は安定して輝く時期が長く続きますが、恒星の内部の水素を使い果たすと恒星の内部が縮み始め、その際に発生する熱によって外側のガスはさらに外へと膨張し、巨大な星になります。ガスが膨れると表面の温度が低くなるため、赤色に見えます。オリオン座のベテルギウスは赤色超巨星で、直径は太陽の約650倍も大きいことが観測されています。恒星の寿命が尽きようとしていて、いつ超新星爆発を起こしてもおかしくありません。

散開星団さんかいせいだんOpen cluster

ぎょしゃ座のM36、M37、M38、おおいぬ座M41、かに座のM44(プレセぺ星団)などが見ごろです。少しずつ集まり方の異なるぎょしゃ座の3つの星団も比べてみましょう。恒星は、ガスの濃いところで集団で生まれ、若い星たちが集まった散開星団となります。やがて、散開星団の星たちは、時間が経つと少しずつ離れていくと考えられています。

散光星雲さんこうせいうんDiffuse nebula

西に沈みゆくオリオン座の三つ星のすぐ南に並ぶ小三つ星のうち、真ん中の天体は星ではなく散光星雲M42で、この中で今も次々と星が生まれています。望遠鏡を覗くと、星雲のガスと、生まれてから約150万年しか経っていない赤ちゃん星が台形の形に4個並んでいるトラペジウムが見えます。明るく輝く生まれたての星々の光が周囲のガスを照らして温めることによって、オリオン大星雲は輝いています。

PICKUP!

3月20日 春分の日

祝日となっている「春分の日」。年によって3月20日だったり、21日だったり…。春分の日と秋分の日は国立天文台の暦計算によって定められています。「春分」とは、太陽の通り道と天の赤道が交わる点(春分点)を、太陽が南から北に通過する瞬間を言います。私たちの暮らしの中では、「太陽が真東から上って真西に沈む日」ですが、「昼と夜が同じ長さの日」ではありません。