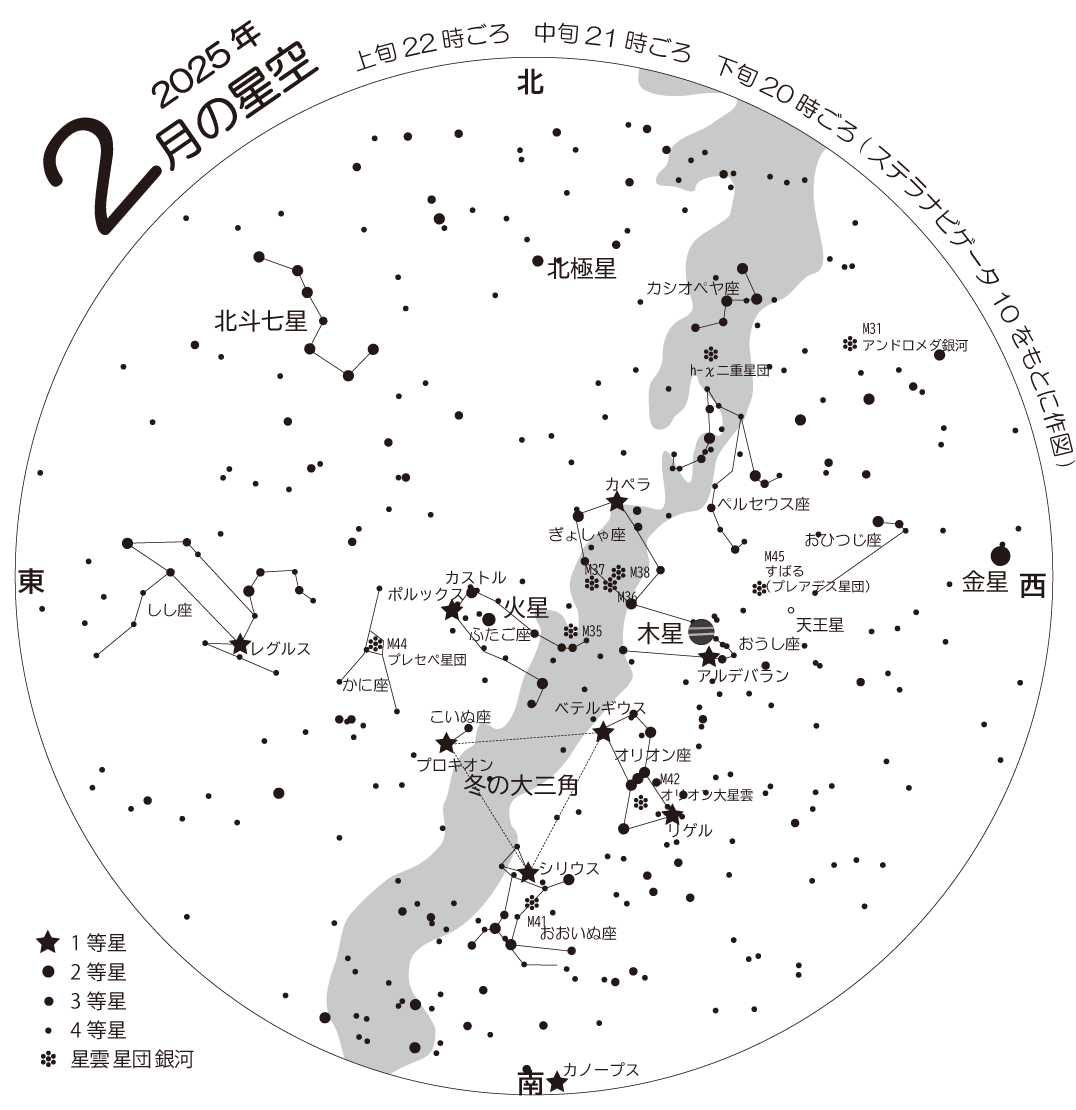

2025年2月の星空

今月の星空Starry sky of the month

木星もくせいJupiter

木星は南~西の空に圧倒的な輝きで目立っています。木星は太陽系最大の惑星で直径は地球の約11倍もあります。望遠鏡を使うと、縞模様と周りをまわる衛星のうち数個を見ることができます。縞模様の正体は、大気中に含まれるアンモニアやメタンでできた雲の模様です。木星の特徴的な模様に大赤斑があります。大赤斑は周囲に比べ温度が低いことから高気圧性の嵐と考えられており、その大きさは地球のおよそ2-3倍もあります。

火星かせいMars

太陽系の惑星で地球の1つ外側を公転する火星は、地球の1/2程度の小さな惑星です。2年2か月ごとの接近のタイミング(2025年は1月12日最接近)で観察の好機を迎えています。望遠鏡を使うと、ドライアイスの氷である「極冠(きょっかん)」や大チルシスなどの模様も見ることができますが、見え方は火星の季節や天気(ダストストームなどでぼやけてしまう可能性もあります)にも大きく影響されます。

赤色巨星せきしょくきょせいRed giant

恒星は安定して輝く時期が長く続きますが、恒星の内部の水素を使い果たすと恒星の内部が縮み始め、その際に発生する熱によって外側のガスはさらに外へと膨張し、巨大な星になります。ガスが膨れると表面の温度が低くなるため、赤色に見えます。太陽の約20倍です。オリオン座のベテルギウスは赤色超巨星で、直径は太陽の約650倍も大きいことが観測されています。恒星の寿命が尽きようとしていて、いつ超新星爆発を起こしてもおかしくありません。

散開星団さんかいせいだんOpen cluster

おうし座のすばる(プレアデス星団・M45)、ぎょしゃ座のM36、M37、M38が見ごろです。少しずつ集まり方の異なるぎょしゃ座の3つの星団も比べてみましょう。恒星は、ガスの濃いところで集団で生まれ、すばるのような、若い星たちが集まった散開星団となります。やがて、散開星団の星たちは、時間が経つと少しずつ離れていくと考えられています。

PICKUP!

見えるかな?カノープス

冬のにぎやかな星たちとともに、南の空、地平線ぎりぎりのカノープスに注目してみましょう!地球大気の影響を強く受けるため、暗く赤っぽく見えますが、実際はこいぬ座のプロキオンのような白く輝く星、しかもおおいぬ座のシリウスに次いで2番目に明るい星です。カノープスは、日本の本州付近では南の低空にしか見えず、地平線上にある時間が短いので、南中する(真南に来て地平線から最も離れる)時刻の前後約30分ほどが観察チャンスになります。古代中国では「南極老人(七福神の寿老人や福禄寿の元)星」「寿星」と呼んで「一目でも見ると長生きができる」と言い伝えられています。