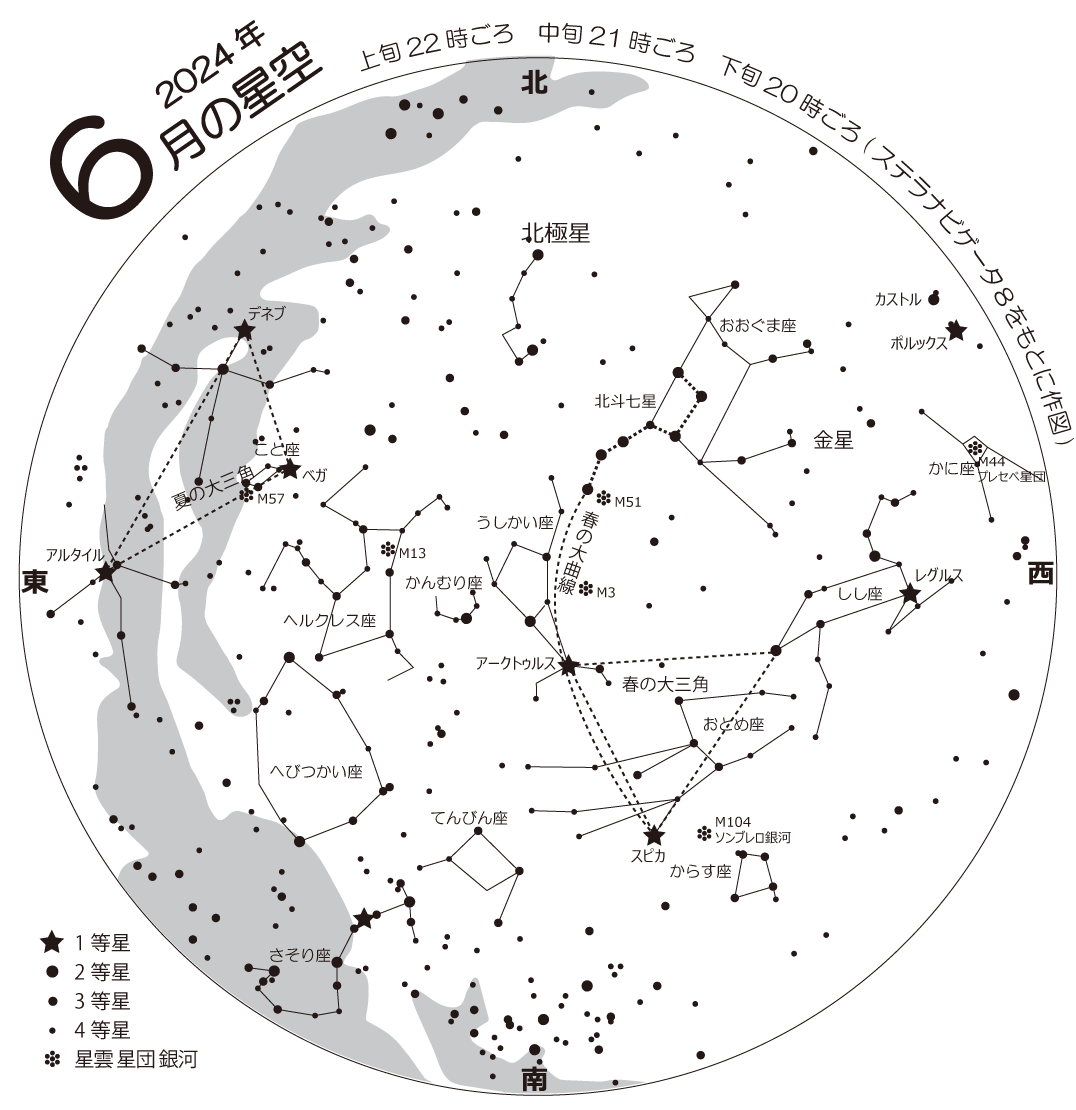

2024年6月の星空

今月の星空Starry sky of the month

赤色巨星せきしょくきょせいRed giant

恒星は安定して輝く時期が長く続きますが、恒星の内部の水素を使い果たすと恒星の内部が縮み始め、その際に発生する熱によって外側のガスはさらに外へと膨張し、巨大な星になります。ガスが膨れると表面の温度が低くなるため、赤色に見えます。うしかい座のアークトゥルスは赤色巨星で、直径は太陽の約20倍です。オレンジ色に輝き、梅雨時期の雲間からキラリと見えることから「雨夜(あまよ)の星」「五月雨(さみだれ)星」とも呼ばれます。

二重星にじゅうせいDouble star

春の夜空では、いくつかの重星を観望することができます。重星は、肉眼で見ると1つの星ですが、望遠鏡を覗くと2つの星に見えます。

りょうけん座のコル・カロリやはくちょう座のアルビレオは、寄り添う星の色の違いがよくわかります。これらの星は、お互いが重力的に回り合っている「連星」と、たまたま同じ方向に見える「見かけの重星」があり、望遠鏡で見るだけでは違いが判りません。観測装置を用い、星の運動(固有運動)を精密に調べることで判別できるようになっています。

球状星団きゅうじょうせいだんGlobular cluster

球状星団は、数十万の恒星の集まりです。私達の銀河系の中には、約150個の球状星団があります。球状星団の中の星たちは非常に高齢で、100億歳以上の星もたくさんあります。夏には、ヘルクレス座のM13、りょうけん座のM3、へび座のM5などの球状星団が見られます。

惑星状星雲わくせいじょうせいうんPlanetary nebula

太陽程度の重さの恒星は、一生の最期に水素ガスを使い果たして赤色巨星となった後で、外側のガスを周囲に放出します。この放出されたガスが、中心に残った星の残骸が放出する紫外線を受けることで輝いて見えるのが、惑星状星雲です。望遠鏡で見た時に、まるで惑星のように丸くほんのり色づいていることから、このような名前がついていますが、その正体は太陽のような恒星が終末期を迎えた姿です。おおぐま座には、ふくろう星雲と呼ばれる惑星状星雲M97があり、よく晴れた夜に望遠鏡を向けると、丸い形のガスの中に小さな黒い丸が2つ見える様子が、ふくろうの顔のように見えます。夜空が真っ暗になってから、惑星状星雲の淡い輝きをお楽しみください。

PICKUP!

6月21日 夏至

太陽の南中高度が最も高くなる夏至(げし)。京都では約78.4度と見上げるのが苦しくなる高さです。真上付近から太陽の光が降り注ぐため、影は一年のうちで最も短くなります。紀元前3世紀ころ、ギリシャの学者が離れた2点で夏至の日の太陽が作る影の長さを図り、それらが緯度によって異なることを利用して、地球の大きさを計算したと伝えられています。南中だけでなく、日の出から日の入りまで最も北寄りの空を通るため、北半球では昼の長さが一年で最も長くなります。