【法学部】私たちに忍び寄る薬物犯罪。意外と身近で起こっている?!

2022.11.28

法学部の専門教育科目「社会安全政策Ⅱ」(担当:田村 正博教授)の授業では、薬物犯罪やテロなど個別の犯罪類型ごとに現状と対策について学ぶことができます。今回はゲストスピーカーとして京都府警察の大槻 俊介警部をお招きし、薬物犯罪について講義が行われました。薬物犯罪とは一体何なのかという問いから始まり、「違法薬物の種類」や「薬物犯罪の現状と対策」について、実際の事例を交えながら話されました。

(学生ライター 外国語学部4年次 瀬戸 うた)

薬物犯罪

物犯罪を取り締まるために多くの法律が存在しています。代表例として、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法などが挙げられます。

なぜ薬物犯罪を取り締まるのか?

大きな理由としては国民の安全を守るためです。精神や身体に及ぼす有害性やそれによって引き起こされる凶悪犯罪の可能性、反社会的組織への資金源を断つために取り締まっています。

違法薬物の種類

今回紹介されたのは、覚醒剤・大麻・コカイン・MDMA・ヘロインの5種類です。

①覚醒剤

通称、シャブやスピード(身体への影響が早いため)と呼ばれ、所持から使用まで全て法律で禁止されています。使用すると錯乱状態になり、そこから凶悪犯罪へとつながる可能性もあるそうです。

②大麻

通称、マリファナや草(SNSでは草の絵文字が使われることもある)と呼ばれ、所持や譲渡などが禁止されています。大麻には、人体に有害な成分である「THC」が含まれています。ストレス軽減やリラックス効果があるとして一般販売されている製品に含まれるCBD(カンナビジオール)は、同じ大麻由来の成分ですが、法的な規制はされていません。ただし、中には合法と名乗るCBD製品から違法成分のTHCが検出された事例もあることから、注意が必要です。

③コカイン

通称、コークやスノウと呼ばれ、作用が迅速な反面、効果の持続時間が短く一日に何度も使用されやすく、精神依存性が高い薬物です。

⓸MDMA

通称エクスタシーやバツと呼ばれ、見た目はカラフルですが、精神依存性が高く脳や心臓への悪影響によって死に至る可能性が高い薬物です。

⑤ヘロイン

通称、チャイナホワイトやジャンクと呼ばれケシの花からできています。精神身体ともに依存性が高く強い禁断症状を起こす薬物です。

①覚醒剤

通称、シャブやスピード(身体への影響が早いため)と呼ばれ、所持から使用まで全て法律で禁止されています。使用すると錯乱状態になり、そこから凶悪犯罪へとつながる可能性もあるそうです。

②大麻

通称、マリファナや草(SNSでは草の絵文字が使われることもある)と呼ばれ、所持や譲渡などが禁止されています。大麻には、人体に有害な成分である「THC」が含まれています。ストレス軽減やリラックス効果があるとして一般販売されている製品に含まれるCBD(カンナビジオール)は、同じ大麻由来の成分ですが、法的な規制はされていません。ただし、中には合法と名乗るCBD製品から違法成分のTHCが検出された事例もあることから、注意が必要です。

③コカイン

通称、コークやスノウと呼ばれ、作用が迅速な反面、効果の持続時間が短く一日に何度も使用されやすく、精神依存性が高い薬物です。

⓸MDMA

通称エクスタシーやバツと呼ばれ、見た目はカラフルですが、精神依存性が高く脳や心臓への悪影響によって死に至る可能性が高い薬物です。

⑤ヘロイン

通称、チャイナホワイトやジャンクと呼ばれケシの花からできています。精神身体ともに依存性が高く強い禁断症状を起こす薬物です。

違法薬物の危険性

違法薬物に手を出すと一体どうなってしまうのでしょうか。幻覚や幻聴によって現実世界で錯乱状態になる他、脳の中枢神経に作用することで薬物の効果が切れたときの苦痛に耐えられず依存してしまいます。繰り返し使用することで同じ量では物足りず、使用量が増え、辞めることもできなくなるといった「負の連鎖」へと陥ります。過去に実際に逮捕された薬物使用者の画像が紹介されました。そこには街中のスーパーの近くや路上で、意識が錯乱しているところを複数の警察官に取り押さえられた姿が映し出されていました。私たちの日常のすぐ近くでも薬物犯罪は潜んでいるのだと改めて認識しました。

薬物犯罪の現状

次に京都府内の薬物事犯検挙人員(※1)の推移を示しながら薬物犯罪の現状を話されました。令和3年の覚醒剤事犯の特徴としては「40歳以上の中高年」が多く「再犯」の割合が高いことが挙げられました。一方で、大麻事犯は136人のうち「30歳未満の若年層」が多く、「初犯」の割合が高かったそうです。全国の大麻事犯検挙人員の過去10年を振り返ると、平成26年以降増加しており、令和3年には過去最多となる5482人となっています。特に20歳未満で急増しているそうです。

(※1) 事犯検挙人員:警察などが検挙した、刑罰に処すべき行為を行った被疑者の数。

(※1) 事犯検挙人員:警察などが検挙した、刑罰に処すべき行為を行った被疑者の数。

なぜ大麻乱用が拡大している?

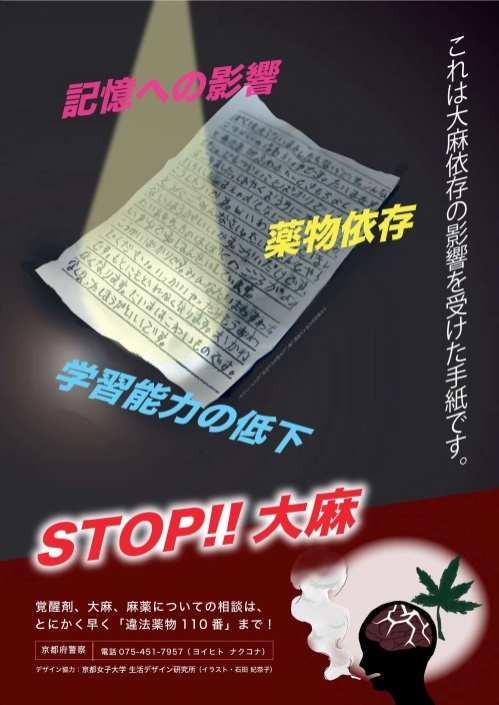

前述の通り近年大麻乱用者が増加しているという背景には一体何があるのでしょうか。大きな理由としては、ネット上や噂話などで「タバコより害が少ない」「海外では認められているから安全」といった誤った情報が広まっていることが挙げられます。もちろんどちらも事実とは異なります。アンケートによると、大麻で検挙された者のうち大半が大麻の危険性を認識していないことが分かりました。大麻の有害性としては、「知覚の変化」「学習能力やIQの低下」「運動失調」「精神障害」「薬物依存」が挙げられます。特に若年層が大脳皮質(※2)の成長期に使用するとその発達を閉ざしてしまう他、薬物の依存性が高まるリスクが上がるため、害が少ないことはなくむしろ大変危険なものなのです。そして大麻が合法とされている国でも一定の条件があり年齢や使用量などは制限されています。薬物を取り巻く環境は日本と海外では大きく異なるため、合法化された背景や制限など正確な情報を得ることが重要です。

(※2) 大脳皮質:知覚したり、運動を制御したり、計算や推測などを行う器官。

(※2) 大脳皮質:知覚したり、運動を制御したり、計算や推測などを行う器官。

薬物犯罪への対策とは?

私たちの身近に薬物犯罪の危険が潜む中、どのようにして対策をしていくべきなのでしょうか。まずは警察として取締りの徹底を行うと述べられました。末端乱用者を検挙することで、薬物を売る人を無くすことが目的です。さらに供給側である密売組織の壊滅や密輸入の阻止を徹底することが第一と話され、そのためにも大阪税関や海上保安庁など各取締機関と連携することで組織全体として協力して捜査に取り組む他、SNSなど売買を取り締まるためにサイバーパトロールを強化しているそうです。そして青少年に向けた啓発活動として、若者の視点に立った広報啓発としてポスター作成や、学校や団体、企業などでの「薬物乱用防止教室の開催」 などを行っています(本学でも開催されました)。若年層に向けて正しい知識と違法薬物の危険性を発信することで、一次予防として「違法薬物に手を出させない」ことにより一層力を入れるとされ、さまざまな取り組みを紹介されました。

今回は実際に京都府警察で活躍されている大槻警部から過去の事例も交えながら講義をしていただきました。実際の薬物使用者の写真を見ると、目を背けたくなるほど痛ましく恐ろしかったです。自分には関係のないことだと思っていても、改めて薬物犯罪の現状を知ると、想像以上に薬物犯罪は身近で起こっていることであると認識しました。