【生命科学部】水陸両生植物の気孔の謎 - 水没しても生き延びる仕組みを解明しました

2023.01.27

京都産業大学 生命科学部 木村 成介教授らの共同研究グループは、水陸両生植物Rorippa aquatica(ロリッパ・アクアティカ)が、水没を感知して葉の気孔の形成を抑制する「気中葉から水中葉への運命転換の仕組み」を解明しました。

背景

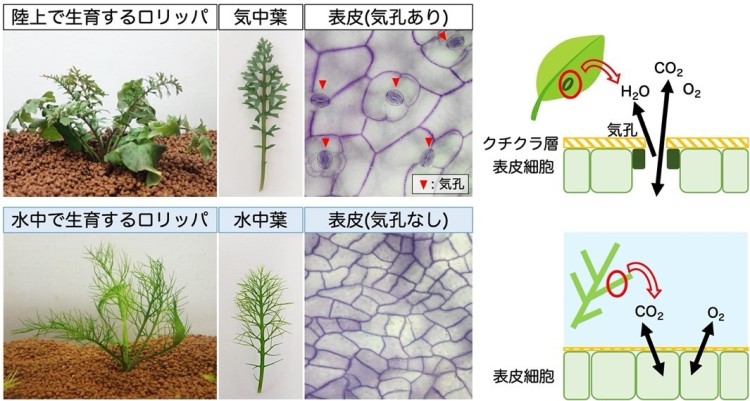

現在、陸地に繁栄している陸上植物は、400万年ほど前に水中生活をしている藻類から進化しました。陸上化の過程で植物は乾燥に耐えて光合成を行うことができるように進化しています。陸上植物は、乾燥に耐えるため自分の体をクチクラで囲っており、光合成に必要な二酸化炭素は、葉に「気孔」と呼ばれる穴を開けて植物体内に取り込む(ガス交換)ように進化しています。陸上植物を水没させると気孔を用いたガス交換が機能しないため枯れてしまいます。一方、水草と呼ばれる植物は、陸上植物が再び水に進出したグループです。多くの水草は、葉に気孔を作らず、表皮からの拡散によりガス交換をすることで水中でも光合成ができます。

さて、植物種の中には、陸上でも水中でも生育できるグループがあり、「水陸両生植物(amphibious plant)※1」と呼ばれます。水陸両生植物は河川や湖沼などの水辺に生育し、水没すると水草のように、また干上がると陸上植物のように生育することができます。アブラナ科植物の一種である「Rorippa aquatica※2(以下R. aquaticaと略称)」は北米大陸原産の水陸両生植物で、水没すると葉身を細くし、気孔発生を抑制します。そうすることで、水中生活に適した葉を発生させるのです(図1)。

水没に応答して気孔発生を抑制するのは水陸両生植物に広く見られる性質です。しかしながら、水没を感知して気孔発生を抑制する仕組みは、これまでわかっていませんでした。

研究成果

気中(陸上)で生育させたR. aquaticaは、気孔を持った葉(気中葉)を作ります。一方、水中で生育させたR. aquaticaの葉を観察すると、気孔がありませんでした(図1)。

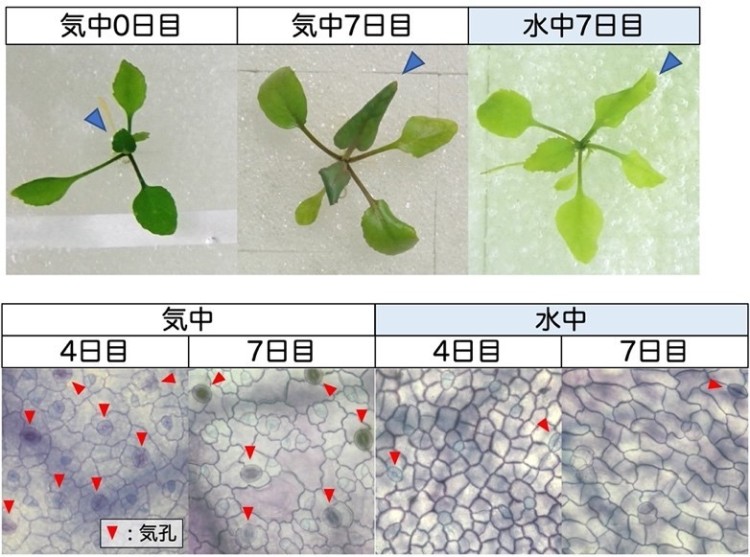

そこで我々は、気中で育てたR. aquaticaを水没させて、葉がどのように変化するかを経時的に観察してみました。その結果、成長中の若い葉のでは気孔の発生が抑制され、気中葉から水中葉へ運命転換が行われていること、また、この「気孔発生の抑制」は水没直後におこっており、4日後には葉の表皮における気孔の密度が明らかに低下していました。この素早い変化により、R. aquaticaは、水没しても問題なく成長を継続することができることがわかりました(図2)。

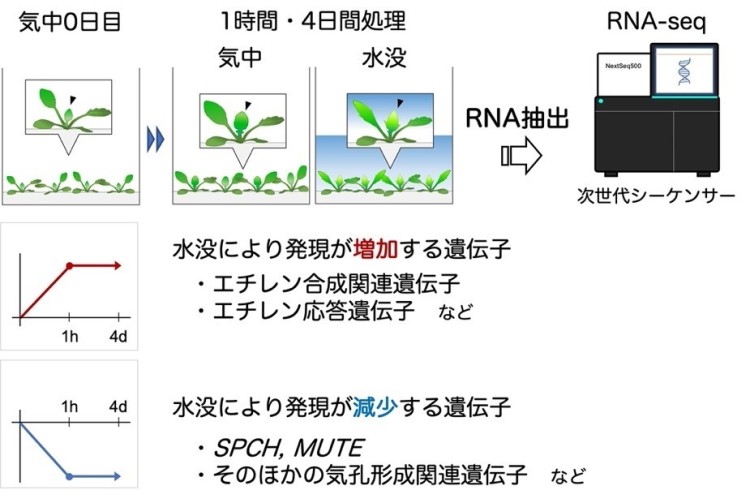

R. aquaticaの気孔発生が抑制される仕組みを詳しく知るために、水没後にどのような遺伝子が働いているかを調べました。分析にあたっては、「RNA-seq解析※3」を利用しました(図3)。これまでの研究で、気孔の分化には、SPCHやMUTEなどの遺伝子が関わることが分かっていました。我々の行った遺伝子発現解析の結果、R. aquaticaは水没1時間でこれらの遺伝子の発現を抑制し始め、24時間後にはほとんど発現しなくなっていました。つまり、このことが水中での気孔の発生を抑制する直接の原因であったわけです。遺伝子発現のレベルでみると、水中葉への運命転換が1時間以内におこっており、非常に早い応答であると言えます。

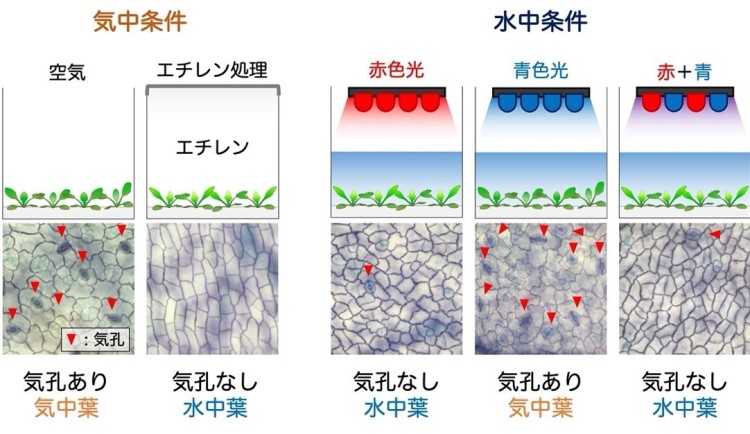

それでは、R. aquaticaはどのように水没を感知しているのでしょうか?我々の研究で、これには植物ホルモンである「エチレン※4」が決定的な役割を果たしていることがわかりました(図4)。エチレンは、気体として働く植物ホルモンです。RNA-seq解析の結果を見てみると、水没直後にエチレンにより制御される遺伝子の発現が大きく変動していました。そこで、気中で育てているR. aquaticaにエチレンを作用させたところ、気孔の発生が抑制されました。気体のエチレンは、植物を水没させると逃げ場を失って植物の体内に蓄積されます。通常の陸上植物ではエチレンが作用しても気孔の発生は抑制されませんが、R. aquaticaは、進化の過程でエチレンのシグナル経路を再配線して(つなぎかえて)、水没時にSPCHやMUTEの遺伝子発現を抑制できるようになっているのです。

また、今回の実験で我々は、R. aquaticaを暗所で水没させても気孔発生が抑制されないことを発見しました。R. aquaticaを、さまざまな波長の光が当たる環境においたところ、赤色光が当たっていない環境では水中葉は作られませんでした(図4)。また、赤色光がエチレンの合成を促進していることも、RNA-seq解析から裏付けられました。

以上から、我々は「赤色光の働きで合成されているエチレンは、植物が水没すると体内に蓄積し、SPCHとMUTEという気孔発生に必要な遺伝子の発現を抑制することで、水中葉への運命転換が素早く起こる」ことを突き止めました。このように水中葉形成のメカニズムを分子レベルで明らかにしたのは、世界で初めての成果です(図5)。

今後の展望

近年、地球温暖化など大規模な環境変動が人類を脅かす危機として顕在化しています。今後の研究により、生物の、水位の変動が激しい環境への適応機構や、水環境への適応機構が明らかになれば、その成果は、陸上生態系の保護や、変動環境での農業生産性の向上などに寄与できるでしょう。

用語・事項の解説

1. 水陸両生植物

気中でも水中でも生育できる植物。気中と水中で葉の形や性質を大きく切り替える能力があるため、どちらの環境でも生育できる。

2. Rorippa aquatica

アブラナ科イヌガラシ属の水陸両生植物。水没すると葉の形や性質を大きく変化させる。本研究室によりこの植物を使った研究が展開され、全ゲノム配列も解読されている。今回RNA-seq解析が実施できたのもゲノム配列情報を解読されていたからである。

3. RNA-seq解析

細胞内のmRNAを取り出し、次世代シークエンサー※5を用いて網羅的に配列を解析することで、転写されている遺伝子(発現遺伝子)を同定する方法。解析対象の生物が持つ全遺伝子の発現情報を一度に得ることができる。

4. エチレン

植物ホルモンの一種で、気体のホルモンである。りんごから出るエチレンがバナナの追熟に働くことで有名。

5. 次世代シークエンサー

DNAの配列を高速かつ大量に読むことができる配列解析装置。2000年代に次世代シークエンサーが登場したことで、それまでは非常に難しかった全ゲノム解析が研究室のレベルでできるようになり、生命科学に大きな革命をもたらした。

参考図

(左) エチレン処理実験。密閉したガラス容器内で空気にエチレンガスを添加して生育させると、気中であるにもかかわらず気孔のない水中葉が形成される。水没しなくてもエチレン単体で水没の効果を模倣でき、水中葉への切り替えにエチレンが重要な機能を果たしていることを示すことができた。

(右) 水没応答における光の効果。水没していても、暗所や青色光の照射下では気孔の形成を抑制できず気中葉が形成されてしまう。青に加えて赤色光も照射すると気孔形成が抑制されることから、水中葉の形成には赤色光が必要であることが明らかになった。自然環境の太陽光(実験室では白色光)には赤色成分も含まれているので水没に応答することができる。

R.aquaticaはエチレンシグナルによりSPCH, MUTE遺伝子の発現を抑制できる新たな経路を獲得している。このような経路は近縁のモデル植物であるシロイヌナズナには存在しない。R. aquaticaは、陸上で生育する場合エチレンが体外の空気へと漏出するため一般的な陸上植物と同様に気孔を多数持つ気中葉を展開する。一方で水没すると、水中では体内にエチレンが蓄積することでエチレンシグナルが活性化される。 SPCH, MUTE遺伝子の発現が抑制されるため、気孔を持たない水中葉が分化する。さらに、水没を引き金にエチレンの合成が増加すること、これを赤色光が促進することで迅速な水没応答が実現している。

論文情報

| 論文タイトル | Rewiring of hormone and light response pathways underlies the inhibition of stomatal development in an amphibious plant Rorippa aquatica underwater (水陸両生植物Rorippa aquaticaの水没に応答した気孔分化抑制のメカニズムは、陸生祖先種の植物ホルモン応答経路と光応答経路を再配線(つなぎかえ)することで獲得された) |

|---|---|

| 掲載誌 | 国際学術誌 Current Biology (Impact Factor: 10.834) |

| 掲載日 | 2023年1月25日(水)午前 1:00(日本時間) |

| 著者 | (1筆頭著者、2責任著者) 1Shuka Ikematsu, Tatsushi Umase, Mako Shiozaki, Sodai Nakayama, Fuko Noguchi, Tomoaki Sakamoto, Hongwei Hou, Gholamreza Gohari, 2Seisuke Kimura, 2Keiko U. Torii |

| DOI | 10.1016/j.cub.2022.12.064. |

謝辞

本研究は、文部科学省および日本学術振興会の科学研究費補助金(17H06476, 18H04844, 18H04787, 21H02513)、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(S1511023)の支援を受けて実施しました。