Pick up ゼミナール

英語学科

「言葉と意味」 小柴 健太 ゼミ

「人」と「豚」。その言葉の境界線とは?

例えば「人」という言葉。どんな条件を満たせば「人」なのかをディスカッションしていきます。もし、人間の鼻や耳が豚と同じ形になったら、それは「人」ではなく「豚」なのか? 逆に、姿形が豚そのものでも人と同じ言語を喋っていたとしたら? さまざまな角度から「人」という言葉について考え、その境界線がどこにあるのかを探っていきます。

私たちが生きている世界は、言葉を通して作られています。「自由」「平等」など聞こえのいい言葉は世界共通でよく使われますが、その意味は受け取る立場によってさまざま。言葉の意味に注目して考えを巡らせることで、世の中で起こっている出来事や議論についても自分なりの結論が導き出せるようになるはずです。「言葉ってなんだろう?」そんなシンプルな疑問を持てる人にとっては、研究しがいのあるテーマだと思います。

「Games for Learning」ラボレット エリザベス ホリー パフ ゼミ

ゲームを活用しながら、英語を楽しく学び続ける

「日本と海外を比較しながらメディアスタディを実践」ギリス フルタカ アマンダ ジョアン ゼミ

メディアと社会の関わりについて探究

新聞、雑誌、テレビ、ポピュラー音楽などのメディアと社会の関わりについて考察する、メディアスタディについて学びます。3年次にはイギリスと日本のメディアの違いについて、例えば近年話題となっている「フェイクニュース」などを事例として取り上げ、比較しながら学びます。単にコンテンツだけでなく、紙とWebのデザインの違いなども研究対象です。4年次にはアメリカやイギリス、そして日本のポピュラー音楽がそれぞれ互いにどのような影響を与えながら歴史を歩み、進化を果たしてきたのかを、ミュージックビデオなどの視聴を通して研究していきます。

メッセージ

メディアという親しみやすい研究テーマで日本と海外の状況を比較しながら、英語力と文化理解力を向上してほしいと思っています。

「バイリンガリズム」難波 和彦 ゼミ

2つの言語を使い分ける現象から英語教育のヒントを探る

ヨーロッパ言語学科

「フランスの現代社会」フランス語専攻 ブルーノ ティノ エリック ゼミ

1曲のプロテスト・ソングからフランスの「今」を知る

例えば刑務所やドラッグ、LGBTQ、格差社会など楽曲のテーマは幅広く、タブーにされがちな社会問題にもストレートに踏み込んだものが多いです。しかも、国民の誰もが耳にしたことがあるようなヒット曲が多いのも特徴。表現の自由を大切にするフランスらしさが表れています。

学生は楽曲を和訳しながら、字幕付きの動画作成に挑戦。そして「なぜこの曲に惹かれたか」「歌い手はどんな人か」「曲の背景にある社会問題」など、自分が選んだ楽曲についてプレゼンテーションを行います。プロテスト・ソングを通してフランスの「今」を理解することはもちろん、日本との違いや共通点、自分の立場などを改めて考えるきっかけになればと願っています。

「メディア・ニュースの世論形成力」

メディア・コミュニケーション専攻 堀川 諭ゼミ

一次情報に触れることで、 ニュースの真実を捉える

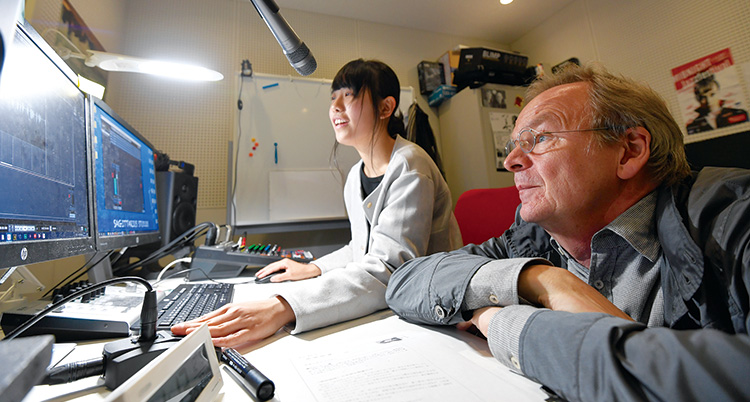

「オーディオ制作(ラジオ番組・CM等)」

メディア・コミュニケーション専攻 ヤスパゼン マルテ ゼミ

学生主体で制作するラジオ番組 外国語をツールとして利用する

私のゼミでは、京都のコミュニティラジオ局で実際に放送される番組を制作しています。企画や録音、編集まで学生たちの手で行っており、私が30年間携わるドイツのラジオ制作で得た、実践的な技術を学生に指導。この専攻では、ヨーロッパ言語学科の専攻語や英語も学んでいるので、ラジオ番組の中でも習得した言語を利用してほしいですね。過去には、いろいろな外国語を使って、国際色豊かな番組を放送したこともあります。外国語というツールを、メディアで使える存在になってほしいと思っています。

「イタリアの軽音楽の歴史」イタリア語専攻 ディオダート フランチェスコ ゼミ

歌を通してイタリア文化への理解を促す

聞く、書く、話す、そして、歌うイタリア語運用能力を高める

イタリアの厳選された歌を通じて、イタリア文化の理解をめざします。ゼミでは歌を聞き、歌うことによって発音の練習を行います。さらに、歌の一部を何度も繰り返し聞きながら、歌詞を書き取ります。文法や語彙がおかしいと感じる箇所は辞書などを用いながら修正し、聞き取れない箇所は文脈を踏まえ、当てはまる単語を探します。その後、学生同士でペアを組み、互いに相談しながら考えます。残っている問題は教員とともに解決していきます。このようなプロセスによって、イタリア語の発音が上達するとともに、チームで取組む力が向上することを期待します。

「ラテンアメリカの人権問題」

スペイン語専攻 フェルナンデス コボ カルロス ビセンテ ゼミ

世界に残る歴史的な問題を「自分事」としてとらえ

国際社会で活躍する力に

アジア言語学科

「インドネシア・東南アジアの文化・メディア・ジェンダー」

インドネシア語専攻 澤井 志保 ゼミ

多文化共生の先進国が築いたものとは

とりわけ多様な人種や言語が入り乱れるインドネシアは、多文化共生を学ぶにあたって最適な国です。幾千ものエスニック・グループが存在するなかで、価値観の異なる者同士がどうやって共存してきたのか。日本もようやく「多様性」を認める風潮になってきていますが、それに伴って起こるトラブルを解決するヒントも、インドネシア人が積み重ねてきた経験から学べるものが多くあります。

また、このゼミではインドネシア語・英語・日本語の3言語の使用を推奨しています。その一環として設けているのが、インドネシアの同世代の若者とオンラインで意見交換ができる場。インドネシアの人たちは英会話のレベルが非常に高く、状況に合わせてインドネシア語とスイッチしながら会話ができます。彼らとディスカッションを重ねることで、自在に言語を操るコミュニケーションスキルを身に付けます。

「日本語と日本語教育」

日本語・コミュニケーション専攻 渡辺 史央 ゼミ

外国語としての日本語はどう見えるか?

実際に学生が取り組む研究テーマは「日本語と韓国語の比較」や「SNSでの独特な表現」「方言を取り入れたおみやげについて」など幅広いのが特徴。たとえば、日本人は何かを断るときに「申し訳ありませんが」といった相手を気遣う“クッションワード”を使うことがありますが、海外の人には曖昧な表現と捉えられ真意が伝わらないこともあります。こういった日本特有の表現が生まれた背景には何があるのか。単なる言葉の意味だけでなく、その国の文化や習慣、言語の起源などに迫っていくのがこの研究の醍醐味といえます。

ゼミ生のなかには日本語教師を目指す人も多いですが、身近な言語について「何が難しいのか」「どういう意味を持つのか」を分析していく力はどんなビジネスをするうえでも必ず役に立ちます。あたりまえ過ぎて気付かない日本語の魅力を一緒に掘り下げてみましょう。

「インドネシアの言語、文化、社会について」

インドネシア語専攻 安田 和彦 ゼミ

インドネシアを知れば、今の日本のリアルが見える。

たとえば「日本のコンビニがインドネシアで苦戦しているのはなぜか?」「インドネシアでYouTubeの広告効果が絶大な理由は?」など、社会的な背景に迫るテーマも多いです。ゼミ生は独自のリサーチをはじめ、ディスカッションやプレゼンテーションを通して、仮説を立てながら結論を探る力を身に付けていきます。

今のインドネシアは、かつての日本の高度経済成長期を見ているようなエネルギッシュな国です。経済の発展状況、お金の価値観、社会が求めているものなど今の日本との相違点もさまざま。一方で親日国家として知られ、日本の製品や文化に対して非常に高い関心を持っています。つまり、インドネシアを入り口に日本への理解を深めるチャンスでもあるということ。将来、インドネシアでビジネスをしたいと考える学生にとって有益なヒントもたくさん転がっているはずです。

「多言語・多文化社会と日本語・日本語教育」

日本語・コミュニケーション専攻 今西 利之 ゼミ

母国語ではない一つの言語として日本語を深めていく

「多様な食と文化の研究を通じて経済や流通、環境問題について学ぶ」

インドネシア語専攻 エディ プリヨノ ゼミ

インドネシアのカフェ&スイーツからフェアトレードまで

インドネシアは多民族国家であり、食文化も多様です。また急速な経済発展を背景に、新たな食文化も生まれています。こうした中、私のゼミでは「インドネシアの食と文化」を研究しています。学生の選ぶ研究テーマは幅広く、インドネシアのカフェ&スイーツからファストフード、インスタント麺、ハラールと呼ばれるイスラム教徒に許される食材や料理、公平な条件下で国際貿易を行うフェアトレードにまで及びます。学生が興味や関心を持ちやすい食と文化をきっかけに、経済や流通、環境問題についても学んでほしいと考えています。