【生命科学部】近交退化の除去を検出するための方法に関する研究成果を論文発表しました

2024.06.26

生命科学部の野村 哲郎教授が近交退化の除去を検出するための方法に関する研究成果を論文発表しました。

背景

近親交配は、遺伝学においては血縁関係のある個体間の交配と定義されます。この定義にしたがえば、個体数が少ない集団では必然的に近親交配が起こります。近親交配によって生まれた個体の生存力や繁殖力が低下する現象は近交退化と呼ばれ、多くの動植物に報告されてきました。しかし、近交退化は不可避な現象ではないとも考えられています。近親交配と自然淘汰(自然選択)あるいは人為淘汰(選抜)が同時に働くことによって、近交退化の原因となる有害遺伝子が集団から取り除かれる可能性(近交退化の除去)があるからです。

少ない個体数の集団を扱うことが多い絶滅危惧種の保全や動物の育種(品種改良)においては、近交退化の除去は魅力的な現象であり、その存在を検出するために多くの研究が行われてきました。これらの研究では、保全遺伝学者のBallouが考案した祖先近交係数と呼ばれる統計量が用いられてきました。初期の研究では、祖先近交係数の計算にはBallouが発表した計算式が用いられていましたが、その後の研究でその計算式からは正しい結果が得られないことが示されました。そのため、最近の研究ではシミュレーションから得られる推定値が用いられています。Ballouの祖先近交係数が、数学的にどのような式で表現されるのかは未解明の問題として残されてきました。

少ない個体数の集団を扱うことが多い絶滅危惧種の保全や動物の育種(品種改良)においては、近交退化の除去は魅力的な現象であり、その存在を検出するために多くの研究が行われてきました。これらの研究では、保全遺伝学者のBallouが考案した祖先近交係数と呼ばれる統計量が用いられてきました。初期の研究では、祖先近交係数の計算にはBallouが発表した計算式が用いられていましたが、その後の研究でその計算式からは正しい結果が得られないことが示されました。そのため、最近の研究ではシミュレーションから得られる推定値が用いられています。Ballouの祖先近交係数が、数学的にどのような式で表現されるのかは未解明の問題として残されてきました。

研究成果

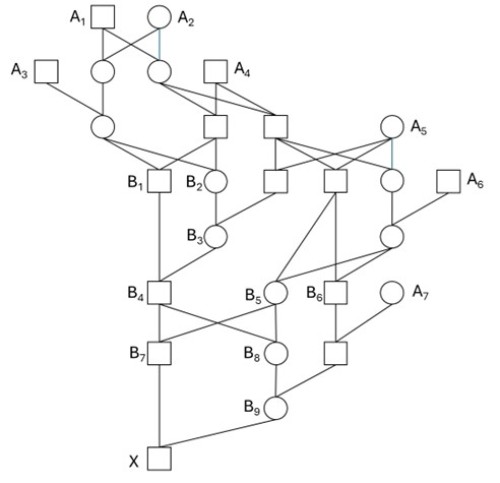

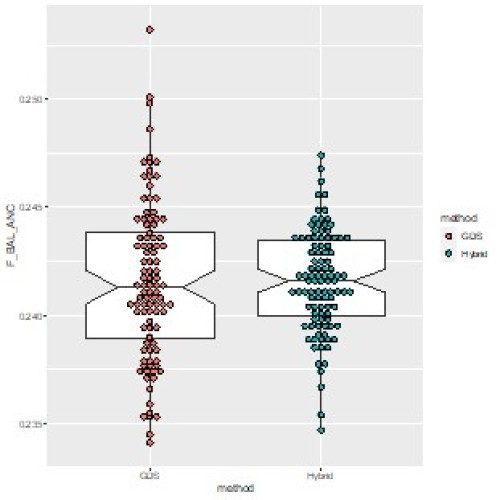

今回の研究では、Ballouの祖先近交係数の正しい計算値を与える式を導くことに成功しました。さらに、その式を蒙古馬(*用語解説)の初期の保護集団の家系図に適用し、正しい計算結果が得られることを示しました。しかし、得られた計算式では複雑で個体数が多い家系図から祖先近交係数を求めることが困難なことも明らかになりました。そこで得られた計算式に基づいて、確率的シミュレーションと決定論的計算を併用した新しい推定法(ハイブリッド法)を提案しました。スペイン・ハプスブルク家のカルロス2世の家系図を用いて、ハイブリッド法が、従来の確率的シミュレーションのみからの推定値よりも信頼性の高い推定値を与えることを示しました。

今後の展望

ゲノム編集したミツバチを閉鎖系統として維持するための方法について、農研機構・農業生物資源研究所と共同研究を進めています。ミツバチにおいても、女王バチや働きバチが示す形質には近交退化が認められることが報告されています。今回の研究成果を発展させて、近交退化の原因遺伝子を除去したミツバチの系統を造成することを目指した課題に取り組みたいと考えています。

用語説明

蒙古馬(プシバルスキー馬)

かつては中央アジアの草原に広く分布していた野生馬。いったん絶滅したと考えられていが、1879年にロシアの探検家プシバルスキーによって生存が確認された。その後、野生の個体群は絶滅したが、保護施設内での繁殖に成功し、野生復帰も試みられている。ただし、初期に保護施設に導入された個体の中に家畜馬が混入していたことがわかり、現存する蒙古馬には家畜馬の遺伝子がわずかではあるが入っていることが示されている。

論文情報

| 論文タイトル | Ballou’s Ancestral Inbreeding Coefficient: Formulation and New Estimate with Higher Reliability |

|---|---|

| 掲載誌 | 国際科学誌 Animals |

| 掲載日 | 2024年6月21日 |

| 著者 | 野村 哲郎 |

| 電子版 URL |

https://www.mdpi.com/2076-2615/14/13/1844 |

謝辞

本研究は、JST共創の場支援プログラム「Bio-Digital Transformation(バイオDX)産学共創拠点」(COI-NEXT: JPMJPF2010)の支援のもとで実施しました。