【生命科学部】外来生物による繁殖干渉が、ポリネーターの減少を起こしていることを解明

2023.07.20

なお本研究は、本学の浅沼 結音(総合生命科学部2021年卒)、藤本 恵里菜(生命科学部2022年卒)、奥山 永(研究員)、高橋 純一(責任著者)と、玉川大学 学術研究所の久保 良平博士(研究員・筆頭著者)および小野 正人(教授・所長)で行われました。

概要

研究背景

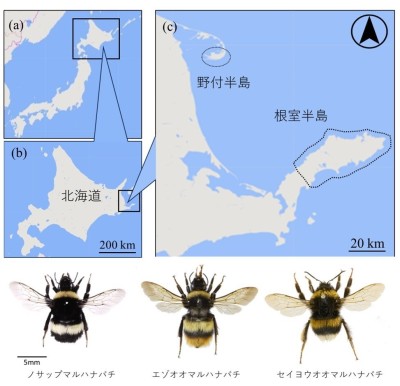

セイヨウオオマルハナバチは、欧州原産の真社会性ハナバチで、高いポリネーション能力を有し、さまざまな植物の種子生産に貢献していることが知られています。国内でも施設栽培作物のポリネーション用昆虫として需要が高く、人工増殖された巣をトマトやナスなど施設に設置し、農業用のポリネーターとして利用しています。マルハナバチの利用は、授粉作業の軽減および高品質の果実生産など導入の成果があった一方で、セイヨウオオマルハナバチの女王バチが野外に逃げ出し、北海道全土に定着してしまいました。根室半島や野付半島は、ノサップマルハナバチを含む11種の在来マルハナバチと北方系植物の重要な生息地です。しかし、ここにもセイヨウオオマルハナバチが定着し、外来植物の増加と在来生物の減少が報告されるようになりました。

外来生物のリスクには、生態的地位が類似する近縁在来生物との競争や交雑による遺伝子汚染や繁殖干渉が知られています。一般的に交雑した個体は、妊性のある子どもを残すことができなくなります。そこで、外来および在来のマルハナバチ種間で起きている繁殖干渉と、その発生の仕組みを調査しました。

まず、マルハナバチ3種の女王バチの受精嚢に保存されているオスバチの精子を回収し、DNAによる種判定を行うためのDNAマーカーを開発しました。開発したDNAマーカーで交配相手の種を特定した結果、高頻度でエゾオオマルハナバチとノサップマルハナバチの女王バチは、セイヨウオオマルハナバチのオスバチと交雑していることが明らかになりました。

これらの女王バチは発生しない卵のみを産むので不妊個体となります。マルハナバチ類は、オスバチが縄張りを形成し、その中で性フェロモンを葉に塗りつけることによって女王バチを誘引します。そこで、性フェロモンの類似性により交雑が起きていると仮説を立て、セイヨウオオマルハナバチのオスバチの性フェロモンに対する在来マルハナバチの女王バチの触角応答性調査と誘引試験を行いました。

その結果、脂肪酸エステルに対して3種の女王バチに交叉活性があり、さらに誘引性が示されました。この結果は、外来と在来のマルハナバチのオスバチは、性フェロモンの類似性により交信攪乱が起こり、女王バチが間違えて外来生物であるセイヨウオオマルハナバチと交雑することが明らかになりました。

セイヨウオオマルハナバチと在来マルハナバチの交雑による繁殖干渉が、個体数の減少の要因となっていることがわかりました。今回の結果は、在来生物と外来生物の相互作用に関する研究、外来生物の根絶や生物多様性の保全といった活動に貢献することが期待されます。

論文情報

Cross‑mating between the alien bumblebee Bombus terrestris and two native Japanese bumblebees, B. hypocrita sapporensis and B. cryptarum florilegus, in the Nemuro Peninsula, Japan

Ryohei Kubo, Yuine Asanuma, Erina Fujimoto, Hisashi Okuyama, Masato Ono, Jun-ichi Takahashi*

*Corresponding Author

Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-023-38631-7

13, Article number: 11506 (2023)

専門用語

- 繁殖干渉:別種との交配により、不妊化、子どもの数を減らさせるなどの不利益を及ぼすような種間相互作用のこと。セクシャルハラスメントともいう。

- ポリネーター:生態系の中で、植物の花粉を受粉のために運ぶ役割を持つ生物のこと。花粉媒介者ともいう。

- 特定外来生物:外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。

- 受精嚢:昆虫のメスは、交尾相手のオスの精子を貯蔵する器官をもち、産卵するときにここから精子を放出し、受精させる。

- 根室半島:北海道根室市にある半島で、北方系の湿原植生や海岸草原などの希少な生態系がある。

- 野付半島:北海道標津郡標津町および野付郡別海町にある半島で、ラムサール条約に登録されている。

- マルハナバチ:ミツバチ科マルハナバチ属の真社会性ハナバチで、農作物の受粉に利用されている。各国で減少が報告されており、欧州では一部の種が今世紀になってから絶滅している。

- セイヨウオオマルハナバチ:欧州原産の特定外来生物で、トマトやナスの受粉に利用されているが、北海道全域に帰化している。

- エゾオオマルハナバチ:北海道全域に生息している在来種。

- ノサップマルハナバチ:根室半島および野付半島にのみ局所的に生息している在来種で、絶滅リスクの高い種である。