【生命科学部】「サイエンスコミュニケーション」で京都大学iPS細胞研究所の三澤和樹氏が講演

2023.06.19

生命科学部では、現代生命科学と社会の関わりについてサイエンスコミュニケーションの視点から解説し、生命科学の情報を社会で共有する必要性および手法を認識できるようになることを目的とした授業科目「サイエンスコミュニケーション」を開講しています。

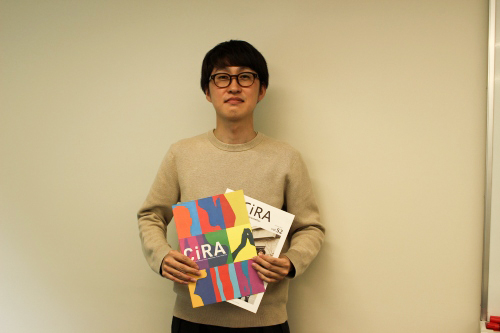

6月5日(月)、生命科学部開講「サイエンスコミュニケーション」(担当:川上雅弘准教授)において、京都大学iPS細胞研究所(以下、CiRA:サイラ)国際広報室の三澤和樹氏をゲストに招き、「職業として⇆職能としてのサイエンスコミュニケーション」をテーマに講演していただきました。

三澤氏は、昨年まで日本科学未来館でサイエンスコミュニケーターとしてご活躍されており、昨年10月からCiRAで勤務されています。

文部科学省ではサイエンスコミュニケーションを「科学の面白さや科学技術をめぐる課題を人々へ伝え、ともに考え、意識を高めることを目指した活動」と定義付けています。三澤氏は「科学と一般の方々を結びつけ(繋ぎ)、科学が文化として社会に定着していく過程をお手伝いするのがサイエンスコミュニケーターの役割です。また、サイエンスコミュニケーションは【科学的な表現の正確性】【社会の期待に応えること】【楽しさや面白さ、わくわく感を伝えること】が重要です。そのために、サイエンスコミュニケーターは、専門知識やその翻訳、情報コーディネート、ファシリテーション、法律や倫理への理解、所属によっては患者さんなど当事者への説明の配慮など、多くの基本スキルを身に付けておく必要があるのです」と話されました。

CiRAでは、研究内容や研究成果、インタビューなどをまとめたさまざま刊行物を発行されており、多くの方に手に取ってもらえるよう、興味をひく内容で、難しい印象を与えないよう、平仮名を多めにするなど工夫が凝らされています。最近では、刊行物で実現できないWebの良さ(長文を掲載できる、写真を多く掲載できるなど)を生かした広報に力を入れて取り組まれています。三澤さんは「『社会のためになること≠大きなこと』と考えており、研究者一人一人のまなざしを大切にすることが、社会の一部になり、それらを積み重ねることがサイエンスコミュニケーターとして重要である」とお話されました。

産業生命科学科で学ぶ学生にとって、生命科学の研究成果を社会にかつ生かす際に求められる知識や職能について、より具体的に考える貴重な機会となりました。