【生命科学部】脳のシナプスでアセチルコリン受容体の局在を調節する仕組みを解明

2023.05.16

京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科の浜 千尋 教授(2023年3月で退職)の研究室と東邦大学、理化学研究所からなる共同研究グループは、脳のシナプスでニコチン性アセチルコリン受容体の局在を調節する新しい機構を発見しました。

研究成果

脳の機能はシナプスを介した神経細胞間の情報伝達によって生じます。われわれは、その情報伝達に直接関わるニコチン性アセチルコリン受容体が、シナプスの膜上でどのように維持され、またその量的調節がなされるのかという基本的な問題に対して、ショウジョウバエの遺伝学を用いてアプローチし、その調節機構を発見しました。

何が新しいのか

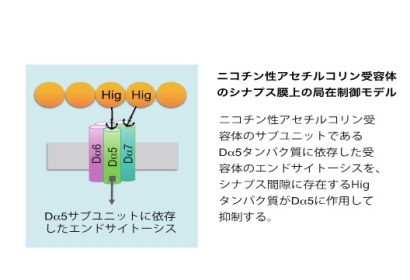

ニコチン性アセチルコリン受容体は、サブユニットタンパク質が5個集まってできているイオンチャネルですが、その中にDα5とよばれるサブユニットタンパク質が含まれると、そのDα5がシナプス膜上の受容体量を減少させる作用を示すことがわかりました。一方で、シナプス間隙に存在するHigタンパク質が、細胞外からDα5サブユニットと相互作用すると、Dα5によるアセチルコリン受容体の局在抑制を妨げ、受容体の量を維持させることが明らかとなったのです(右図)。もう一つ面白い点は、Higタンパク質が欠損してしまうと、その個体のほとんどは死んでしまうのですが、少なくともその原因の一つがDα5の作用によるものであることもわかりました。つまり、Dα5は、本来アセチルコリン受容体のサブユニットでイオンチャネルの構成因子として生理的に機能しますが、シナプス間隙にあるHigタンパク質と相互作用できなくなると致死因子になるという二面性を持つのです。

研究概要

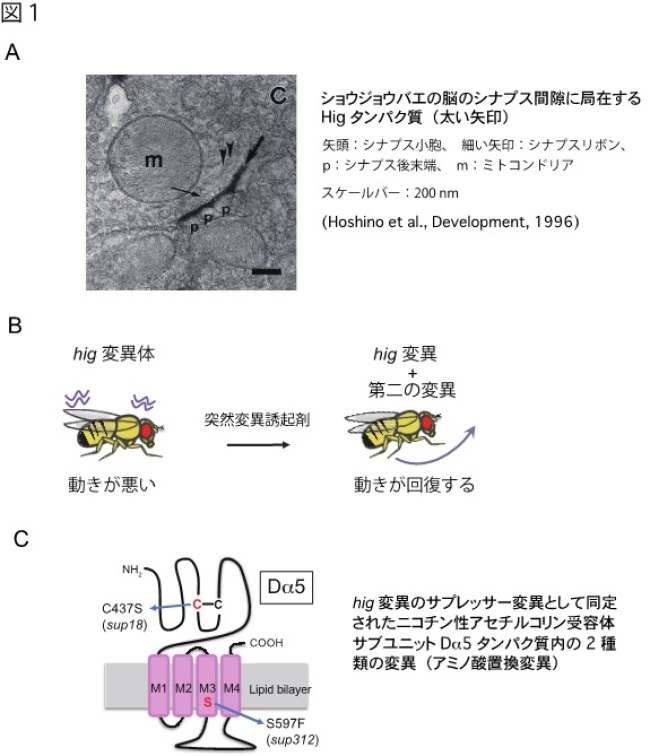

シナプスの「すきま」に存在する分泌性タンパク質であるHig(図1A)をコードする遺伝子が欠損したショウジョウバエの個体(hig変異体)は殆ど致死となり、生き残った個体も低い活動性を示します。このHigタンパク質と相互作用するタンパク質を同定する目的で、hig変異をもつ染色体DNAに第二の変異をランダムに導入し、hig変異体の致死性ないし低活動性を回復させるサプレッサー変異の分離を試みました(図1B)。その結果、ニコチン性アセチルコリン受容体のサブユニットの一つであるDα5をコードする遺伝子に2個の変異を同定し(図1C)、その変異によりDα5が機能を失うと、hig変異体の表現型が正常に近づくことがわかりました。さらに、hig変異体では、Dα5およびDα6サブユニットのシナプスにおける局在量が野生型と比べて減少しますが、higDα5二重変異体では、Dα6サブユニットの量は野生型以上となり、またDα5単独変異体でもDα6とDα7サブユニットの量が野生型以上となりました。すなわち、Dα5サブユニットタンパク質にはアセチルコリン受容体の局在量を減少させる作用があることが判明しました。また、Higタンパク質はDα5と複合体を形成します。ここで、hig変異体においてDα5を過剰発現させると、Dα5はシナプスの内部に異常な分布をしました。以上のことなどから、Dα5はエンドサイトーシスを誘導してアセチルコリン受容体のシナプス局在量を抑制する一方で、シナプス間隙に存在するHigタンパク質がその作用を抑えてアセチルコリン受容体の局在量を維持する、という制御機構モデルを提出しました。

今後の展望

まず、神経科学の分野に残された非常に基本的で未解明の問題に対して新たな知見をもたらすことができたことに意義があります。そして、問題が基本的であればあるほど、その波及効果は大きいはずです。アセチルコリンを神経伝達物質として用いるコリン作動性シナプスは、いくつかの神経変性疾患で異常を示すことが知られており、アルツハイマー病もその一つです。本研究で示された、アセチルコリン受容体の特定のサブユニットタンパク質とシナプス間隙タンパク質との相互作用によりシナプス機能が維持され、その作用が欠損するとシナプス機能が破綻し異常を示す、という視点は、神経変性疾患の発症機構の解明に新たな道を示す可能性があります。

論文

| タイトル | Control of synaptic levels of nicotinic acetylcholine receptor by the sequestering subunit Dα5 and secreted scaffold protein Hig |

|---|---|

| 掲載誌 | 米国神経科学会誌「the Journal of Neuroscience」 |

| 掲載日 | 2023年4月28日, early release |

| 著者 | 中山 実(筆頭著者;京都産業大学、東邦大学理学部) 西村 理(理化学研究所) 西村勇飛、北市三和(京都産業大学) 工樂樹洋(理化学研究所;現、国立遺伝学研究所) 曽根雅紀(東邦大学) 浜 千尋(責任著者;京都産業大学) |

| DOI | https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2243-21.2023 |

用語・事項の解説

シナプス

神経細胞と神経細胞の間で情報を伝えるために特殊化した構造。片方の神経細胞がつくるシナプス前終末からシナプス小胞内の神経伝達物質が放出されると、神経伝達物質はシナプス構造の隙間(シナプス間隙)を通って、別の神経細胞がつくるシナプス後終末の表面に存在する受容体によって受け取られる。このことにより神経細胞間での情報伝達(シナプス伝達)が行われる。

神経伝達物質

神経伝達物質には多くの種類があり、アセチルコリン、グルタミン酸、GABA、セロトニン、ドーパミンなどが知られている。神経系におけるそれぞれの作用は、特異的に結合する受容体の性質によって決まる。

ニコチン性アセチルコリン受容体

アセチルコリンが結合するとチャネルが開いて陽イオンを通すイオンチャネル型の受容体。サブユニットが5個集まってつくられる。サブユニットの種類は多くあり、ショウジョウバエで10種、脊椎動物では十数種ある。

謝辞

本研究は、JSPS科研費JP15K06721、JP18K06471(以上、浜)、JP15K21489(中山)の助成を受けたものです。