【経済学部】AIと人間の共生!中国から帰国した学生が報告した研究成果とは

2025.03.03

経済学部専門教育科目「グローバル経済フィールドワークⅠ」(担当:齊藤 健太郎 教授、岑 智偉 教授)の履修学生による、海外研修帰国報告会が2024年12月25日(水)に行われ、現地で行った英語での成果発表を本学でも行いました。

(学生ライター 法学部1年次 笹山 美咲)

本科目は中国・上海の華東師範大学の学生と、経済や社会に関するテーマについて議論や報告を行うことで国際交流を深め、経済学や社会学の基礎知識修得や英語でのプレゼンテーションスキルの向上を目指します。実際に華東師範大学を訪問するほか、同大学の学生を京都に迎えて交流を深めます。2024年度は「AI技術と社会」をテーマとしています。

まず、受講生代表学生が挨拶し、華東師範大学を訪ねた海外研修で異文化理解や海外への視野の広げ方、自己理解・他己理解の重要性についても学ぶことができたと伝えました。その後、受講生一人一人が感想を述べ、中国の学生と英語で話すことの難しさや、異なる立場の学生と1つのテーマについて深く考える楽しさなどを語りました。その後、学生たちは3つのグループに分かれ、それぞれの研究成果を英語で発表しました。

1つ目のグループは、「Technology and Population(技術と人口)」いうテーマで、京都市のTFP(Total Factor Productivity=全要素生産性。技術進歩などを示す変数)と人口動態の関係について発表しました。

まず、日本全体と京都市の人口を比較し、どちらも生産年齢人口の減少と高齢者人口の増加という共通の傾向があることを示しました。さらに、OECD※諸国と日本について行われた実証分析を引用し、高齢者人口とTFP上昇率の間の負の関係を説明しました。

※経済協力開発機構:欧州を中心に日米など38カ国が加盟

1つ目のグループは、「Technology and Population(技術と人口)」いうテーマで、京都市のTFP(Total Factor Productivity=全要素生産性。技術進歩などを示す変数)と人口動態の関係について発表しました。

まず、日本全体と京都市の人口を比較し、どちらも生産年齢人口の減少と高齢者人口の増加という共通の傾向があることを示しました。さらに、OECD※諸国と日本について行われた実証分析を引用し、高齢者人口とTFP上昇率の間の負の関係を説明しました。

※経済協力開発機構:欧州を中心に日米など38カ国が加盟

京都市は学生のまちでありながら、多くの大学生が卒業後に市外へ流出しています。それにもかかわらず、京都市のTFPが高い傾向にある要因として、2つの仮説が提案されました。1つ目の仮説は、京都市外在住の労働者が多いというものです。京都市では、市外に住む40代労働者の雇用増加の一方で、相対的に高齢者人口比率が下がることによりTFPの向上とともに技術の進歩も促進されていました。

2つ目の仮説は、CS(Coefficient of specialization=特化係数。ある地域の産業構造を国の産業構造と比較し、その地域が特定の産業分野にどの程度特化しているかを測る指標)が高い産業が京都市のTFP上昇に寄与しているというものです。この仮説に対しては、データの分析結果から、CSが低い産業もTFP向上に貢献している可能性があると結論付けました。

最後に、京都市の雇用形態に関する課題として、非正規雇用者が労働者の約25%を占めていることを挙げました。

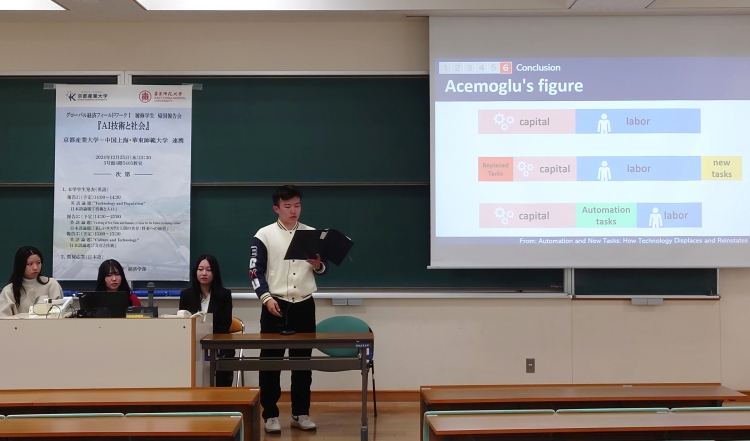

2つ目のグループは、「Co-living of New Tasks and Humans: a vision for the future technology×labor(新しいタスクと人間の共存:将来への展望)」をテーマに、経済学者ダロン・アセモグル氏の理論と、日本の医療における科学技術の活用事例を用いて報告しました。

2つ目の仮説は、CS(Coefficient of specialization=特化係数。ある地域の産業構造を国の産業構造と比較し、その地域が特定の産業分野にどの程度特化しているかを測る指標)が高い産業が京都市のTFP上昇に寄与しているというものです。この仮説に対しては、データの分析結果から、CSが低い産業もTFP向上に貢献している可能性があると結論付けました。

最後に、京都市の雇用形態に関する課題として、非正規雇用者が労働者の約25%を占めていることを挙げました。

2つ目のグループは、「Co-living of New Tasks and Humans: a vision for the future technology×labor(新しいタスクと人間の共存:将来への展望)」をテーマに、経済学者ダロン・アセモグル氏の理論と、日本の医療における科学技術の活用事例を用いて報告しました。

アセモグル氏は、アメリカでは新技術が仕事を置き換えていると指摘し、科学技術が労働力と資本に与える影響を説明する基本モデルを示しており、このモデルが日本にも当てはまる可能性があると説明しました。2023年には日本国内企業の49%がIT投資の増加を見込んでおり、デジタル化が進展しています。その効果として生産性の向上や、人員・時間の削減も報告されていますが、過度な自動化は雇用機会を減少させ、経済成長を損なう可能性があるため、企業は科学技術導入のバランスと従業員の質の維持を考慮する必要があると伝えました。

この理論を踏まえ、日本の医療で使われている科学技術や、人間ならではともいえる、視覚・聴覚といった非言語情報からの情報収集などにも触れ、AIと人間が協力し合う形で活用すべきだと伝えました。このグループの報告における最も重要な結論として、たとえAIが人間を代替して多くの仕事をできたとしても、人間と共存しなければ望ましい社会が成立しない、新しい技術(タスク)と人間の共存性が強調されました。

3つ目のグループは、「Culture and technology(文化と技術)」という論題で発表を行いました。伝統工芸品の生産数や従業員数が減少している現状を背景に、日本文化の需要と供給について考察しました。

発表ではまず、日本文化の需要曲線と供給曲線、それと年齢の関係を表したグラフを用いて、年齢を重ねるほど日本文化が好きになり、需要が高まるという仮説を挙げました。同時に、日本文化の担い手となるためには訓練が必要であることから、供給曲線も年齢とともに増加するという仮説を示しました。

加えて、出生率の低下と高齢化により、日本文化に対する需要と供給が減少する問題を挙げました。

続いて、課題解決のために行われているさまざまな取り組みを、伝統芸能や宗教の面からも紹介しました。

この理論を踏まえ、日本の医療で使われている科学技術や、人間ならではともいえる、視覚・聴覚といった非言語情報からの情報収集などにも触れ、AIと人間が協力し合う形で活用すべきだと伝えました。このグループの報告における最も重要な結論として、たとえAIが人間を代替して多くの仕事をできたとしても、人間と共存しなければ望ましい社会が成立しない、新しい技術(タスク)と人間の共存性が強調されました。

3つ目のグループは、「Culture and technology(文化と技術)」という論題で発表を行いました。伝統工芸品の生産数や従業員数が減少している現状を背景に、日本文化の需要と供給について考察しました。

発表ではまず、日本文化の需要曲線と供給曲線、それと年齢の関係を表したグラフを用いて、年齢を重ねるほど日本文化が好きになり、需要が高まるという仮説を挙げました。同時に、日本文化の担い手となるためには訓練が必要であることから、供給曲線も年齢とともに増加するという仮説を示しました。

加えて、出生率の低下と高齢化により、日本文化に対する需要と供給が減少する問題を挙げました。

続いて、課題解決のために行われているさまざまな取り組みを、伝統芸能や宗教の面からも紹介しました。

伝統文化の衰退を防ぐためには、情報発信、若者の関心を引きつけること、デザインの近代化、技術の活用の4点が重要であり、科学技術の活用によりこれらの要素を循環させることで伝統文化の需要を増やすことができ、文化の継承に繋がると最後に伝えました。

3チームの報告が終了した後の質疑応答では、テーマの選定理由や研究の面白さ、成功した点と失敗した点、報告内容への質問が投げかけられました。

3チームの報告が終了した後の質疑応答では、テーマの選定理由や研究の面白さ、成功した点と失敗した点、報告内容への質問が投げかけられました。

報告会を取材する中で、終始温かい雰囲気で、華東師範大学の学生と授業を通じて交流を深めていることが感じられました。自分と同じ大学生が英語を使って堂々と発表する姿や、生き生きとした様子がとても印象的でした。この科目のことを今まで知りませんでしたが、どの学部生でも履修でき、海外の異文化を体験できる貴重な授業だと思います。より多くの人に、この授業の取り組みが広まれば良いと感じました。