【経済学部】新聞は時代遅れ?~「今」新聞が必要な理由~

2024.01.22

経済学部の専門教育科目「経済人特別講義」は、日本経済の最前線で活躍されている経営者の「生の声」を聞くことができる講義です。今回はゲスト講師として、株式会社京都新聞社取締役論説・編集・メディア新聞事業改革担当の北村 哲夫 氏をお招きしました。新聞離れが進む厳しい現状、新聞の持つ価値、意味とは何なのか。情報を容易に入手できる時代だからこそ知っておくべき内容です。

(学生ライター 文化学部3年次 佐々木 大輔)

①加速する新聞離れ~新聞業界の現状~

「辛いことだが、新聞離れが進んでいる」と北村氏は受講生に話します。北村氏によると、以前は情報を手に入れる手段として、新聞が重要な役割を果たしていましたが、現代ではウェブメディアやSNSが普及。スマートフォン1台でさまざまな情報を入手できるようになり、新聞の特徴である「紙」である必要性が薄れていったことが説明されました。現在、新たな読者を獲得するためにデジタル版の新聞が重要視されており、京都新聞社でも力を入れて取り組んでいます。

②ウソがホントに?~SNSの特徴とリスク~

「誰かの考えが「事実」として伝わっていく」

SNSの問題点について、北村氏は受講生に訴えかけます。2016年に発生した熊本地震では、「動物園からライオンが逃げ出した」という情報がSNSで投稿され、大きな混乱を招きました。1人の嘘が「事実」として、速さを持って伝わっていく。便利さゆえの危険性という問題に直面していると話しました。

さらに、「自分が興味のある情報を優先的に表示する点」もSNSやウェブメディアの問題だと北村氏は話しました。SNSやウェブメディアなどの媒体では、ユーザー情報から興味を推測し、ニュースなどの表示内容を変化させます。このような情報の受け取り方だと、自分が興味のある話題には詳しくなる一方で、「世の中で何が起こっているのか」、「自分の興味は世の中でどのような位置付けなのか」などを理解することは難しく、一面的な視点から物事を捉えてしまう危険性があるのだそうです。

③なぜ「今」新聞なのか?

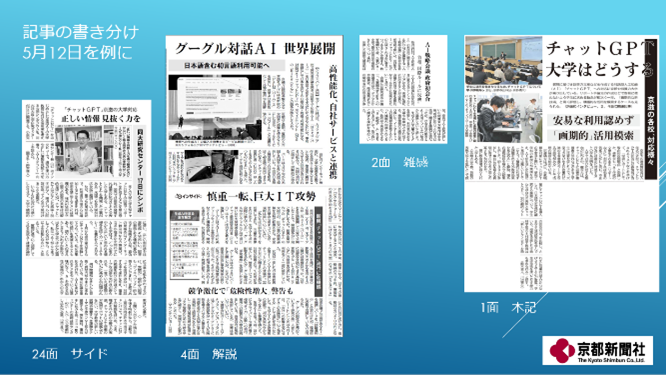

SNSやウェブメディアなどが台頭する「今」だからこそ、新聞を読むべき理由とは何なのでしょうか。新聞の長所は「一覧性」=「直観的に世界を把握すること」にあると北村氏は話します。一覧性とは、一目で理解できることを指します。新聞の紙面では、読者が直観的に情報を理解することができるように工夫が凝らされていることが紹介されました。

見出しの大きさを変化させる、視界に入りやすい位置に記事を配置する、写真や図を用いるなど、他にもさまざまな工夫を凝らすことにより、「今何が起こっているのか」、「何が大きな課題となっているのか」を、読者が直観的に、一目で理解できます。さらに、新聞記事は一つの問題に対し、両者の意見や立場、専門家の発言など、さまざまな角度から「事実」を基に記事が書かれています。問題に対して自分とは異なる意見を多面的に知ることもできると説明がありました。

はじめての新聞~北村氏が教える!新聞を読むこつ~

『大きい字を全部読む』

新聞の記事には「見出し」と呼ばれるタイトルが付いています。見出しは、記事を要約した「キャッチコピー」のようなものです。見出しを読んでおけば、世の中で何が起きているのかをおおまかにつかむことができます。

新聞の特徴や工夫について説明した上で、「SNSやウェブメディアが発達した現代だからこそ、新聞には価値がある」と、北村氏は話します。SNSの問題点である、意見や興味の偏り、そしてフェイクニュースの危険性。その中にあって「事実」を基に客観的に物事を考え、発信する新聞の存在価値は高まっています。

④変わる新聞。変わらないジャーナリズム。

紙からデジタルへの拡大、収入源の移行など、大きな変革期を迎えている新聞業界ですが、「その根底にあるジャーナリズムは変えてはならない」と北村氏は話しました。徹底的に事実にこだわること、隠れた事実を掘り起こすこと、権力の濫用をチェックすること、声なき声に耳を傾けること、暮らしに役立つ情報を網羅すること、読者の知的好奇心に応えること、未来の読者に、今を生きる人々の思いを残すこと…。新聞の形は変わっても変えてはならない、変わらないジャーナリズムがそこにはあるのだと受講生に語りかけ、講義を締めくくりました。

ウェブメディアやSNSの台頭により、新聞業界は大きな岐路に立たされています。そのような中で、紙からデジタルへの拡大など、「情報の伝え方」という点で、新聞は大きく変化しました。しかし根底にあるのは「そこに暮らす人々のため」という思い。それは、今後も変わらない新聞の価値だと授業を通して感じました。