【現代社会学部】「メディア産業論」特別講師による芸能マネジメントの「過去」と「現在」

2023.07.12

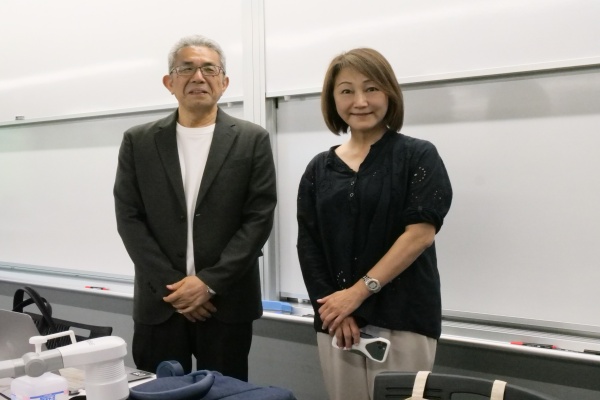

現代社会学部の専門教育科目「メディア産業論」(担当:脇浜 紀子教授)は、メディア環境の劇的な変化とともに大きく変容するメディア産業への理解を深め、ビジネスとしてのメディアの存立、特徴、構造などについて考察することを目的に開講しています。今回は吉本興業株式会社でダウンタウンらのマネージャーを担当し、現在は一般社団法人日本音楽事業者協会 専務理事である中井 秀範(なかい ひでのり)氏をゲストスピーカーとしてお招きして講義をしていただきました。芸能プロダクションのマネジメントについてお話しいただいたことをレポートします。

(学生ライター 現代社会学部1年次 春田 茉莉)

芸能プロダクションとは

はじめに、芸能プロダクションはアーティストやタレントの活動をマネジメントする会社で、わずか日本と韓国ほどでしか存在しないものであることが紹介されました。彼らの芸や才能、キャラクターをさまざまなメディアを活用して情報化・商品化し、その価値を最大化することが芸能プロダクションの仕事です。そして、「自分の担当するタレントをどう売り出すのか」がマネージャーの仕事となります。芸能プロダクションはオーディションを開催してアーティストを発掘・育成します。

「過去」と「現在」のビジネス

「過去」の芸能・音楽業界は、かつて驚異的な売り上げと利益率のあったレコードビジネス(音楽を中心とした著作物を、CDなど各種メディアを使って提供すること)を中心にビジネスが展開されていました。CDの売り上げのためにはテレビやラジオの歌番組への出演や賞レースへの参加、ドラマ主題歌のタイアップなど露出度を上げることが成功する鍵でした。人気アイドルが主演してドラマの視聴率が上がり、主題歌のCDが大量に売れる…。テレビ局やレコード会社、芸能プロダクションがもうかり「芸能界はなんて楽しい世界なんだ」と当時は皆さんが感じていたそうです。

しかし、1997年をピークにCDの売り上げは減少し、今では最盛期の3分の1以下に落ち込んでいます。アーティストは、CDの売り上げだけでは十分な収入を得られないため、ライブ活動に注力しています。また、近年では音楽ストリーミングサービスが主流となってきていますが、このサービスでは一再生におけるアーティストへの利益還元率が低く、たとえ大ヒットソングであっても大きな収入にはなりません。中井氏は「このような現状はよくないのですが、日本の芸能界では大半が「過去」と同様のビジネス手法を続けているのが現状です」と、「現在」の芸能界のビジネスについて説明されました。

変化と新たな課題

テレビを中心に高い利益率を誇っていた民間放送では、広告が収入源ですが、リーマンショック以降の経済停滞とインターネット広告の台頭によって広告収入は横ばい状態となっています。また、動画配信サービスによる影響で画面占有率も低下していることも説明されました。

さらに「現在」の芸能界では、SNSによってアーティストの表現活動の場や内容が広がり社会との接触機会が拡大しましたが、SNSでの発言が問題になるとすべての活動に影響が出てしまうなど、リスクも比例して拡大するという課題があります。また、SNSを例にとるとマネージャーが通常業務だけでなく、SNS上の動きも常に気にかける必要があるなど労働時間も増えている中、労働基準の見直しによる働き方改革の必要性も課題となっているそうです

中井氏は「私自身は『楽しかった芸能界』と言って逃げ切れる世代ではありますが、去った後にとても苦労する世代が現れてしまっています。このような状況を何とかしなければならないと思います」と、現在の芸能界に対する思いを語られました。

中井氏による講義を聞いて、芸能界のマネジメントは20世紀の頃から社会情勢や環境が変わっているにもかかわらず、一度できた型にはまったままなのだということを知りました。この先、業界の根本的な部分が変わるのかは分かりませんが、変えていかなければさらに時代の流れに置いていかれたままになってしまうと思いました。