【経済学部】地域・産業団体同士の「つなぎ役」 —財務省近畿財務局からのゲストスピーカーに学ぶヒアリング調査の大切さ—

2023.07.07

経済学部の専門教育科目「観光まちづくりフィールドワーク」(担当:功刀 祐之 助教)は、2023年度に新たに開講された科目です。今年度は京都市観光協会と財務省近畿財務局の協力のもと、京都市内をフィールドとして観光産業に携わる人々に対するヒアリング調査をすすめています。観光産業が現在抱えている課題や観光産業の地域との結びつき等について分析し、最終的には具体的な政策提言を行うことを目的としています。今回は財務省近畿財務局・京都財務事務所から星野茜氏、向田里恵氏、清水理子氏をゲストスピーカーとしてお招きし、フィールドワークに向けてヒアリング調査の意義や社会人にヒアリングする際に役立つビジネスマナーについてお話を伺いました。

(学生ライター 文化学部2年次 武田 依央梨)

財務省近畿財務局について

経済調査とは

なぜヒアリング調査が大切?

ヒアリング調査を充実したものにするために

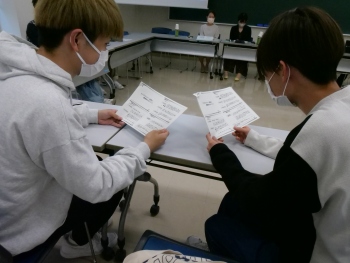

本講義では、フィールドワークとして、京都市観光協会や近畿財務局と観光事業者へのヒアリング調査を行う予定です。ヒアリング調査を充実したものにするには、まずは相手企業の事業目的や業務内容といった概要、その企業が属する業界や取り巻く環境に関連した時事ニュース等で事前に分かることをしっかりと調べて準備する必要があります。その上で、より踏み込んだ深い話が出来るようにならなければなりません。 その際に必要となるビジネスメールの書き方やヒアリングメモの取り方などについて説明がありました。最後には電話やメールでのアポ取りの実践練習などの時間も設けられました。

今回の講義を通して、私たちの生活に深く関わる産業の発展のために多くの調査が行われていること、そこには想像以上にたくさんの人や関係団体等が関わっていることを知りました。この授業をきっかけに「観光まちづくりフィールドワーク」の受講学生たちには大学や地域と観光事業者との「つなぎ役」を担ってもらい、地域の観光産業活性化の糸口を見つけられることを期待しています。