【文化学部】知られざる型取りの魅力と歴史 美術史研究者 請田 義人氏が登壇

2022.07.13

文化学部専門教育科目「国際文化基礎演習A」(担当:礒谷 有亮助教)で、ゲスト講師としてパリ・ナンテール大学博士課程在籍中の美術史研究者 請田 義人氏が登壇され、「彫刻における型取り」について解説されました。当日の講義の内容や受講生の様子を紹介します。

(学生ライター 外国語学部4年次 福崎 真子)

請田氏の研究分野「彫刻」と「型取り」とは?

「型取り」とは、主に立体作品を制作するアートの一分野、「彫刻」で用いられる技法の1つです。対象物の型を取り、そこに石膏などを注いで寸分違わない複製を作り出します。型取りの他にも、彫刻にはたとえば、直彫り(木や大理石を直接彫り込む)や、モデリング(粘土を練って造形する)という技法があり、彫刻家たちは目的やスタイルに応じてこれら3つの技法使い分けてきました。19世紀、世間では「“直彫り”こそ彫刻家が行うべき創造的な行為であり、“型取り”は創造性を欠いた機械的な複製作業にすぎない」という、型取りに対する否定的な価値観が存在していました。それに対して請田氏は、実は当時、型取り作品の価値を評価する動きが見られたことを指摘されました。そしてこの技法や複製という手段が、現代に至るまで様々な形で積極的に用いられてきたことを、19世紀から現代までの彫刻の歴史とともにお話しされました。

講義内容をピックアップして紹介!

以下では、本講義の解説・取り組みの一部を3つ厳選してご紹介します。

①「未来の物」が「発掘」される!?ポケモンの彫刻作品が表現するパラドクスが面白い

講義冒頭に、アニメ ポケットモンスターに登場するキャラクター「ゴースト」の型取り作品が紹介されました。作品の複数個所が侵食したように欠けており、その中にアメジストが埋め込まれています。時間が経過して化石になったかのようなポケモンの姿は、まるで発掘された遺物のようです。作者であるアメリカの現代彫刻家・美術家のダニエル・アーシャムは、まずポケモンの像を粘土でモデリングし、それを型取りしてこの作品を作っています。彼は「未来の遺物(Future Relics)」を制作のテーマとして掲げています。ポケットモンスターなどのように、私たち現代人にとって未来的な物を彫刻作品にすることで「未来の物が発掘される」というパラドクスを表現しているのです。「未来や過去の物」を「現在の物」として複製し、「過去→現在→未来」という一般的な時間軸の概念自体を変化させる表現は、私たちの「当たり前」を問い直す、現代美術ならではの作品です。

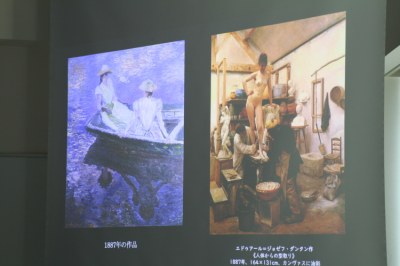

② 同じ年に描かれた二つの絵画 画風の違いを受講生が議論

講義の参考資料として提示された美術作品を、受講生がディスクリプション(作品を細部まで観察し、自分の言葉で記述する作業)する機会も設けられました。受講生は、クロード・モネの≪船遊び≫と、エドゥアール=ジョセフ・ダンタンの≪人体からの型取り≫という2つの絵画について、構図やタッチ、色彩の違いを周りの人と話し合いながら紙に書き留めました。「≪人体からの型取り≫は構図に奥行きがあり、滑らかなタッチで描かれている」、「≪船遊び≫は奥行きが無く、個性的なタッチで描かれている」などの意見が交わされました。

③ 型取りへの一方的な批判に一石を投じたエドゥアール=ジョセフ・ダンタンの作品

ダンタンは19世紀に活躍した画家で、彫刻術や彫刻家のアトリエにまつわる作品を数多く描いています。先ほど紹介した≪人体からの型取り≫もその1つで、職人たちがアトリエで型取りの作業をする様子を描いた作品です。画中をよく見てみると、彼らの背後にいくつもの白い型取り作品が置かれています。いずれも当時、15世紀トスカーナの作品として、高く評価されていた彫刻の複製(リール美術館所蔵の蝋製頭部像、フランチェスコ・ラウラーナによる胸部像、デジデーリオ・ダ・セッティニャーノの子供の彫像)です。

ダンタンは、上記のような型取りと密接に関わる作品の複製を職人たちの背後に描くことで、型取りの重要性を捉え直し、当時批判的な見方があった型取りの価値を正当化しようとしたのではないかと請田氏は考えておられます。

「現在でも直彫りやモデリングと比較して劣ったものだと捉えられがちな型取りですが、これまでに紹介したアーシャムの現代美術における実践や、ダンタンの19世紀におけるオマージュ作品の制作などによって、その価値が再評価されているのです。」

請田氏は以上のようにまとめ、講義を締めくくられました。

ダンタンは、上記のような型取りと密接に関わる作品の複製を職人たちの背後に描くことで、型取りの重要性を捉え直し、当時批判的な見方があった型取りの価値を正当化しようとしたのではないかと請田氏は考えておられます。

「現在でも直彫りやモデリングと比較して劣ったものだと捉えられがちな型取りですが、これまでに紹介したアーシャムの現代美術における実践や、ダンタンの19世紀におけるオマージュ作品の制作などによって、その価値が再評価されているのです。」

請田氏は以上のようにまとめ、講義を締めくくられました。

お互いのディスクリプションについて議論し合う受講生

受講生の思い

受講生に、講義に対する感想を聞きました。今回の講義で得た1番の学びは何ですか?

- 型取りの歴史や存在意義について知れたこと。今まで知らなかった領域の知識を得られた。

- 私たちが生きている「今」という時間は未来にとっては「過去」になる、型取りは時の流れを気にせず未来に「物」として遺すことができると教わったのが印象的だった。

- 型取りは単なる「複製」ではないと知った。

- 彫刻の技法のなかでも伝統的なものと否定されるものがあったということ。

- 作品を見る前に作者の制作意図を知ることで作品を深く観察できると気づいたこと。

その他の感想

- 型取りと彫塑(直彫り・モデリング)の違いを、単なる方法の違いではなく、それぞれの技法に対する世間の価値観など含めて知ることができ、とても興味深かった。

- これまで批判されてきた「型取り」を、ダンタンの書いた絵を通して正当化しようとした話が特に印象的だった。全く知らない分野だったが、今回の話を聞いて彫刻について興味が持てた。

学生が日常でなかなか触れることのできない型取りの歴史や、型取りのオマージュ作品が担う役割についてなど、貴重な話が聞けて嬉しく思いました。講義冒頭で請田氏がポケモンの話題から議論を展開されていましたが、彫刻=古代ローマの偉人というイメージがあった私にとって、彫刻が意外にも私たちの身近にある物を題材とする機会があるのだと知れたことも、新しい発見でした。

〈関連リンク〉

- #キャンパスフラッシュ

- #教育

- #在学生

- #受験生

- #文化学部国際文化学科

- #学生ライター

- #美術史