【文化学部】フィールドワークで「箔屋野口」へ 貴重な金箔の製造現場を見学

2022.02.17

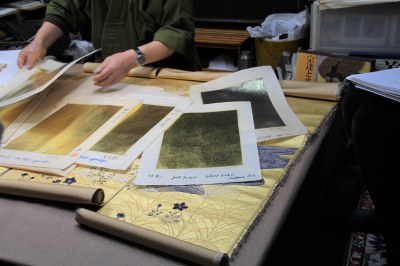

文化学部が開講している専門教育科目「京都文化演習ⅠB」の成田 智恵子助教が担当するクラスでは、京都の街中に溢れる工芸の意匠について現地調査を通じて実践的に学び、意匠の意味や由来、各時代において支持された文化的背景に関する理解を深めます。今回は、成田助教と受講生らが、西陣の帯に織り込まれる金糸や引箔(ひきばく)を製造する「箔屋野口」を訪れ、伝統的な技法などについて学ぶ様子を取材しました。

(学生ライター 現代社会学部3年次 岡田 和佳奈)

案内してくださったのは、長年にわたり西陣織の引箔製造に携わる箔屋野口4代目 野口 康 氏です。箔屋野口は明治期に金糸・引箔の製造所として創業し、昭和期に京都・西陣の地に移り、代々金糸や引箔の製造を行なっています。今回のフィールドワークでは、明治22年に建てられた町家の工房を見学させていただきました。

金糸とは、和紙に漆を引き、金箔を押したものを裁断し、芯となる絹糸などに巻き付けた(撚った(よった))もののことを指します。日本における金糸の原点は、甲山古墳(かぶとやまこふん・滋賀県)で発見された金塊のような糸であるとされています。奈良時代には金箔がつくられ、紙や絹糸に撚られた柔らかい金色の糸「金糸」が生み出されたと考えられているそうです。

金糸とは、和紙に漆を引き、金箔を押したものを裁断し、芯となる絹糸などに巻き付けた(撚った(よった))もののことを指します。日本における金糸の原点は、甲山古墳(かぶとやまこふん・滋賀県)で発見された金塊のような糸であるとされています。奈良時代には金箔がつくられ、紙や絹糸に撚られた柔らかい金色の糸「金糸」が生み出されたと考えられているそうです。

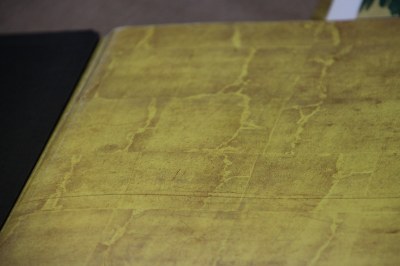

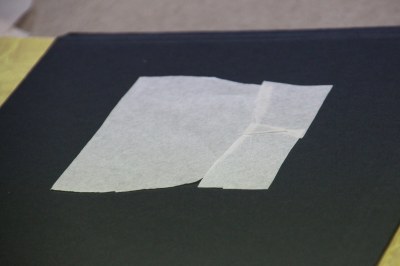

はじめに、金箔をつくる工程について説明を受けました。金箔は、約90%以上の金に銀・銅を混ぜてつくられています。まず、金に銀や銅を混ぜたものをプレス機で伸ばし、荒っぽい紙にひいて叩きます。これを四角形に伸ばして切り分け、また伸ばす・・・という行程を繰り返します。薄くなってきたら、雁皮紙(がんぴし)という和紙に引き、金箔をつくっていきます。金箔は非常に軽いので、扱う際にはくしゃみやため息はタブーとのこと。

続いて、金糸と引箔の違いについて説明がありました。金糸と引箔の違いは「撚っているかどうか」だといいます。和紙に漆を引いたものに金箔を押した「平箔」を細かく裁断し、それを平面の糸として使用するものが引箔(平金糸とも呼ばれる)、芯となる絹の糸と一緒に撚って糸にしたものが金糸と呼ばれます。

最後に、金箔を用いた美術作品についても説明を受けました。国宝「燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)」の背景に浮き出ている金箔の模様は、金箔を『組み合わせて』つくられたものだそうです。この作品は、尾形光琳が上賀茂・大田神社のかきつばたを描いたとされる作品で、背景に金箔が使用されていますが、金箔を重ねることで模様を浮き出させる技法が使われています。この金箔が重なっている部分は一般的に箔足(はくあし)と呼ばれます。また、金箔は海外アーティストの作品にも用いられており、例としてグスタフ・クリムトが絵の具の上から金箔を用いて作品を作り上げていることが紹介されました。

野口氏は、ユーモアを交えて親近感がわくように説明してくださり、受講生は熱心に聞き入っていました。野口氏が過去にアラブの国々を旅した際に、日本の仏像の金が一番美しいと思ったという話は興味深く感じました。また、国宝「燕子花図屏風」の背景に用いられる技法についての話がとても印象に残りました。