【国際関係学部】国際貿易論Ⅱ 有限会社シサム工房副代表取締役 人見 とも子氏を招き講演会を行いました

2025.01.28

2025年1月10日(金)、「国際貿易論Ⅱ」(担当:横山 史生教授)において、有限会社シサム工房副代表取締役の人見 とも子氏をお招きし、講演会「フェアトレードにおける生産者と消費者のつながり」を実施しました。フェアトレードの形で生産・輸入・販売される商品(コーヒー、チョコレート、衣類など)の実際の生産現場では、どのような人々がどのような工夫・努力を行なっており、それが先進国の消費者である私たちとどのようなつながりがあるのでしょうか。人見氏に、インド・ムンバイで衣類の生産・輸出を行っているフェアトレード団体の地道な取り組みを中心にお話いただきました。

(学生ライター 国際関係学部3年次 米田 一貴)

今回のゲスト講師である人見氏が副代表取締役を務める有限会社シサム工房は、京都に本社を置き、京阪神・東京に展開する8つの店舗およびオンラインストアを通して衣類、コーヒー、チョコレートなどのフェアトレード商品の販売を行なっていますが、それぞれの商品について、インド、ネパール、フィリピンなど各地の生産者団体との密接な協力関係のもとに企画・生産・輸入を行っておられます。本講義は、私たちが日々身に着けている衣類を中心に、商品の生産・消費にはどのような背景があるのか、どのような社会問題と関係しているのか、そしてその解決にとってフェアトレードはどのような重要性を持つのかを考えるきっかけとなる内容でした。

人見氏はまずアイスブレイクとして、「今日、昨日服を着ている人?」、「昨日、服を着ていた人?」はという質問を投げかけられました。この質問に対しては全員が手を挙げましたが、続いて行なわれた「その服を自分で作った人?」や「その服を作った人や場所を知っている人?」という質問には、誰も手を挙げませんでした。そこで、学生各自が着ている服のタグを確認すると、「ベトナム」や「中国」といった生産地が多く見られました。このやり取りを通じて、私たちは普段、誰がどのように服を作っているのかを意識していないことが浮き彫りとなりました。

人見氏はまずアイスブレイクとして、「今日、昨日服を着ている人?」、「昨日、服を着ていた人?」はという質問を投げかけられました。この質問に対しては全員が手を挙げましたが、続いて行なわれた「その服を自分で作った人?」や「その服を作った人や場所を知っている人?」という質問には、誰も手を挙げませんでした。そこで、学生各自が着ている服のタグを確認すると、「ベトナム」や「中国」といった生産地が多く見られました。このやり取りを通じて、私たちは普段、誰がどのように服を作っているのかを意識していないことが浮き彫りとなりました。

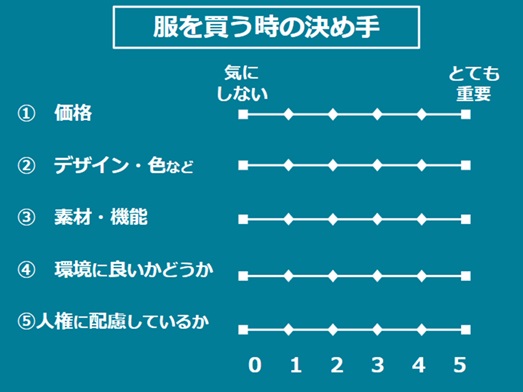

さらに、服を買う時の決め手についての質問が提示されました。それは、服を購入する際に「価格」「デザイン・色」「素材・機能」「環境への配慮」「人権への配慮」の5つ点について自分がどれだけ意識しているかを、「気にしない」=0から「重視する」=5までの6段階で答えるものでした。多くの人が価格やデザインを重視している一方で、環境や人権については「全く気にしない」や「考えたことがなかった」と答える人が大半でした。この結果から、消費者の関心が限定的であることが指摘され、特に学生はその傾向が強いと感じました。

このような確認を行った上で、現在のアパレル産業・ファッション業界が抱える緒問題についてのお話が展開されました。まず取り上げられたのはファストファッションの問題点です。代表的な例として「SHEIN」のようなウルトラ・ファストファッション・ブランドが挙げられ、毎日のように新商品が販売され、売れ残った商品が大量に廃棄されている現状が説明されました。このような状況の背景には、縫製作業現場での劣悪な労働環境・低賃金や、廃棄された後だけでなく生産過程でも染料などによって環境が汚染・破壊されるという諸問題が存在します。そのようなファストファッションを10代・20代の若年層の約7割が利用しているというデータも紹介され、私たちの消費行動が問題の一端を担っていると指摘されました。

ファストファッションの問題として、2013年のラナ・プラザ崩壊事故も取り上げられました。この事故は、バングラデシュのダッカ郊外にあった衣類縫製工場が崩壊し、そこで働いていた1000人以上が死亡、2500人以上が負傷するという大惨事でした。元々、構造的に脆弱だった建物に違法な増築が行われて、狭いだけでなく換気も悪い室内で大勢の労働者がミシンでの縫製作業を行なっていたため、労働者側は安全性の改善を強く求めていたにもかかわらず、ビルの所有者や縫製工場経営者は、ファストファッション企業からの大量かつ安価での注文を確保することだけを重視してこれを無視し、休もうとした労働者には解雇を示唆するなど、現代の奴隷労働とも呼べるような状況が生じていました。結果的に、ミシンなどの動力源の発電機やモーターの重量と振動に建物が耐えられずに突然崩壊する大事故が起き、多くの尊い命が失われました。このような悲劇的な出来事を通じて、世界がファッション業界における人権問題に注目するようになりました。

では、ファストファッションに代わる選択肢として何があるのか?その答えの一つがフェアトレードです。フェアトレード商品は、生産者に対して十分な報酬が支払われるだけでなく、労働環境が整備されていることや、生産過程で環境破壊が行われていないことなどがきちんと確認されて初めて、「フェアトレード」であることを証明するラベルを付けて販売することができます。日本でも近年フェアトレード商品の売上が増加していますが、一人当たりの年間購入額はわずか約126円であり、欧州各国と比較するとかなり低く、フェアトレードの普及にはまだまだ課題が残っています。

その一つとして、ファトレードは生産者にとってどのような意義を持つものなのか、消費者がフェアトレード商品を買うことの意義は「可哀そうな人が作ったものを買ってあげる」ことなのかどうかについて、私たち消費者がもっと多くのことを知り、考えることも重要です。シサム工房は、そのようなことに関する情報発信にも積極的で、それを通して生産者と消費者を繋ぐ活動をされています(「シサム」とは、アイヌ語で「良き隣人」という意味だそうです)。

そのようなことに関する具体的な実例として、人見氏は、シサム工房の生産者パートナーの一つであるインド・ムンバイの「クリエイティブ・ハンディクラフト」という衣類縫製団体による取り組みについて詳しく話されました。インド社会は貧富の格差が激しく、ムンバイも富裕層向け超高層マンションが多く立ち並んでいるすぐ横にブルーシートに覆われたスラム街が広がっているような街だそうです。そこには、地方から職を求めて移住してきたもののスキルがないために職を得られない女性も大勢いるということです。クリエイティブ・ハンディクラフトはそのような女性も従業員として受け入れて、まず縫製作業のトレーニングを行っているのだそうです。そして、そのような人たちが作った衣類を、シサム工房やヨーロッパ各国の企業とフェアトレード取引の契約を結んで輸出するビジネスを展開しています。それによって、従業員はファストファッションの生産現場と比較して高い額の報酬を得ることができているそうです。

クリエイティブ・ハンディクラフトは、このようなビジネスとしての活動だけでなく、従業員を含む地域社会にとっての社会問題を解決することを目的とする取り組みも行っているのだそうです。インドのスラム街では女性への暴力が横行しており、クリエイティブ・ハンディクラフトで働く女性たちも例外ではないそうです。クリエイティブ・ハンディクラフトはこの実態を重視し、女性向けに護身術のトレーニングや健康診断を行うほか、子ども時代に性差ついてきちんと理解し意識を改革することによって性加害を防ぐためのジェンダートレーニングなどさまざまな取り組みを行い、彼女たちの生活改善を図っています。このような活動のための資金も、クリエイティブ・ハンディクラフトがフェアトレードによって十分な輸出代金を得ているからこそ可能になっているのだそうです。

ファストファッションの問題として、2013年のラナ・プラザ崩壊事故も取り上げられました。この事故は、バングラデシュのダッカ郊外にあった衣類縫製工場が崩壊し、そこで働いていた1000人以上が死亡、2500人以上が負傷するという大惨事でした。元々、構造的に脆弱だった建物に違法な増築が行われて、狭いだけでなく換気も悪い室内で大勢の労働者がミシンでの縫製作業を行なっていたため、労働者側は安全性の改善を強く求めていたにもかかわらず、ビルの所有者や縫製工場経営者は、ファストファッション企業からの大量かつ安価での注文を確保することだけを重視してこれを無視し、休もうとした労働者には解雇を示唆するなど、現代の奴隷労働とも呼べるような状況が生じていました。結果的に、ミシンなどの動力源の発電機やモーターの重量と振動に建物が耐えられずに突然崩壊する大事故が起き、多くの尊い命が失われました。このような悲劇的な出来事を通じて、世界がファッション業界における人権問題に注目するようになりました。

では、ファストファッションに代わる選択肢として何があるのか?その答えの一つがフェアトレードです。フェアトレード商品は、生産者に対して十分な報酬が支払われるだけでなく、労働環境が整備されていることや、生産過程で環境破壊が行われていないことなどがきちんと確認されて初めて、「フェアトレード」であることを証明するラベルを付けて販売することができます。日本でも近年フェアトレード商品の売上が増加していますが、一人当たりの年間購入額はわずか約126円であり、欧州各国と比較するとかなり低く、フェアトレードの普及にはまだまだ課題が残っています。

その一つとして、ファトレードは生産者にとってどのような意義を持つものなのか、消費者がフェアトレード商品を買うことの意義は「可哀そうな人が作ったものを買ってあげる」ことなのかどうかについて、私たち消費者がもっと多くのことを知り、考えることも重要です。シサム工房は、そのようなことに関する情報発信にも積極的で、それを通して生産者と消費者を繋ぐ活動をされています(「シサム」とは、アイヌ語で「良き隣人」という意味だそうです)。

そのようなことに関する具体的な実例として、人見氏は、シサム工房の生産者パートナーの一つであるインド・ムンバイの「クリエイティブ・ハンディクラフト」という衣類縫製団体による取り組みについて詳しく話されました。インド社会は貧富の格差が激しく、ムンバイも富裕層向け超高層マンションが多く立ち並んでいるすぐ横にブルーシートに覆われたスラム街が広がっているような街だそうです。そこには、地方から職を求めて移住してきたもののスキルがないために職を得られない女性も大勢いるということです。クリエイティブ・ハンディクラフトはそのような女性も従業員として受け入れて、まず縫製作業のトレーニングを行っているのだそうです。そして、そのような人たちが作った衣類を、シサム工房やヨーロッパ各国の企業とフェアトレード取引の契約を結んで輸出するビジネスを展開しています。それによって、従業員はファストファッションの生産現場と比較して高い額の報酬を得ることができているそうです。

クリエイティブ・ハンディクラフトは、このようなビジネスとしての活動だけでなく、従業員を含む地域社会にとっての社会問題を解決することを目的とする取り組みも行っているのだそうです。インドのスラム街では女性への暴力が横行しており、クリエイティブ・ハンディクラフトで働く女性たちも例外ではないそうです。クリエイティブ・ハンディクラフトはこの実態を重視し、女性向けに護身術のトレーニングや健康診断を行うほか、子ども時代に性差ついてきちんと理解し意識を改革することによって性加害を防ぐためのジェンダートレーニングなどさまざまな取り組みを行い、彼女たちの生活改善を図っています。このような活動のための資金も、クリエイティブ・ハンディクラフトがフェアトレードによって十分な輸出代金を得ているからこそ可能になっているのだそうです。

以上のように、人見氏によると、フェアトレードとは単に「公正な値段で買う」だけの活動ではありません。それは「人を大切にし、弱さを抱える人々を応援し、作り手を360度で支える」行為であり、ひいては「自分も生きやすい社会をつくる」ことです。さらには、持続可能で公正な社会を目指すための取り組みでもあります。講義の最後には、シサム工房のスローガンでもある「お買い物とはどんな社会に一票を投じるか(What you buy is what you vote.)を選ぶ行為である」というメッセージが投げかけられました。私たち一人一人が、消費行動を通じてどのように社会に影響を与えられるかを考え、フェアトレードや持続可能な選択を取り入れることが求められています。この講義を通じて、私たち消費者が、生産国やそこでの作り手に興味を持ち、消費者として自分たちの行動を見直し、より良い社会づくりに向けてできることを考えるための第一歩になりました。

(追記)この講演会については、シサム工房公式Webサイトでも紹介されています。