【国際関係学部】駐日ポーランド大使から学ぶポーランドと日本の繋がり

2025.01.21

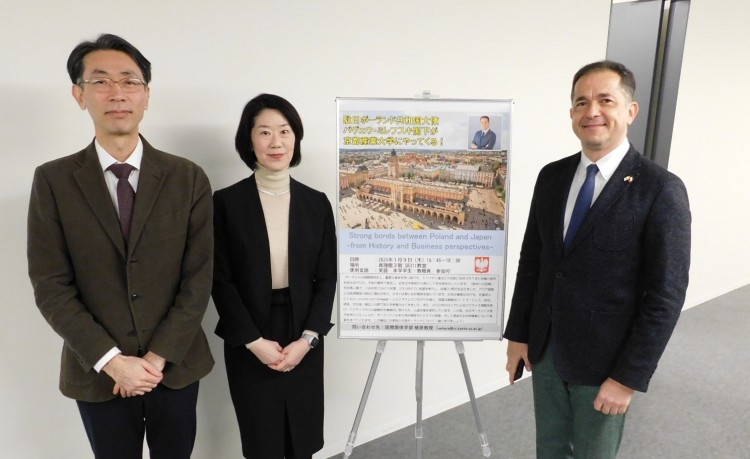

2025年1月9日(木)「国際経営論Ⅱ」(担当:植原行洋教授)の授業において、外部講師として駐日ポーランド大使のパヴェウ・ミレフスキ閣下をお招きしました。EU内で大きな経済力を有するポーランドは、日本とも深い関係にあります。ポーランドに進出する日本企業が増加する背景にはどのような要因があるのでしょうか。本稿ではミレフスキ閣下から学んだ、ポーランドや日本との繋がりやビジネス動向について紹介します。

(学生ライター 国際関係学部2年次 小西 美月)

「トヨタ」「ダイキン」「シャープ」「ヒタチ」これらの名称の共通事項はポーランドに進出している日本企業名であるということです。日本とポーランドは政治的にも、ビジネスの関係でも強い絆で結ばれています。政治的繋がりでは、日本がポーランドの独立を正式に承認した1919年の外交関係樹立から始まります。これは、両国の友好関係が100年以上続いていることを示しています。加えて、第一次世界大戦後にシベリアに居たポーランド孤児を、日本政府が救済し帰国させた歴史は、両国関係が強固になった一つの要因とも言えます。また、ミレフスキ閣下は、日本を「Strategic Partner」と呼んでおり、日本との経済関係を重視しています。日本企業がポーランドに進出する主な要因の一つに、EU内の関税が不要などのビジネスメリットがあります。EU内で経済成長が著しいポーランドに拠点を置くことは日本にとって意味があることだと考えられ、367社(2023年10月時点)が拠点を構えています。加えて、列挙したような大企業でなくても、中小企業も同国やEU内のサプライチェーンで重要な役割を担っているため、中小企業の誘致も行っているそうです。様々な分野で発展し続けているポーランドでは、スタートアップ企業の新興も著しく、フィンテックのような新しい価値社会の形成が進んでおり、今後の動きに目が離せません。総じてポーランドは日本にとって外すことのできない重要な国であることが分かりました。