【経営学部】京都から伝える「ふろしき」の文化 山田繊維株式会社 飯田 悠樹氏による講演

2025.02.07

経営学部「サプライチェーンマネジメント・ケース分析」の科目は、サプライチェーン・マネジメントについて、実際の事例や外部講師による講演などを基に、理論的に分析・考察を行う授業です。

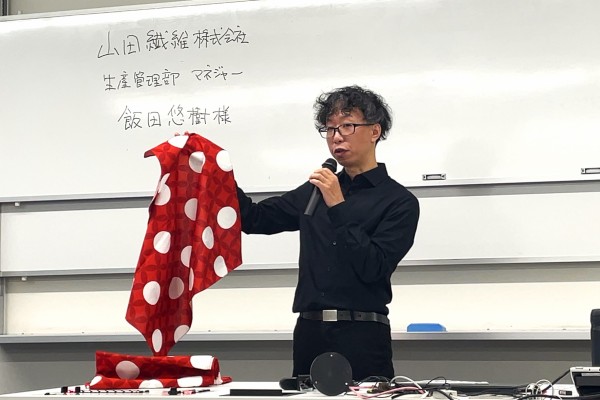

第11回の授業では、山田繊維株式会社の生産管理部マネージャーである飯田 悠樹氏に、会社の概要や商品の説明、生産管理部の役割についてのご講演をいただきました。

(文章執筆:経営学部 3年次 石井 季菜紗)

ふろしきの歴史

山田繊維株式会社は1937年創業の、京都市中京区に拠点を置く「ふろしき」を主に扱う製造卸企業です。京都と東京に直営店「むす美」を構え、さまざまな種類のふろしきを販売しています。

昔ながらのイメージを持つふろしきですが、その始まりはなんと奈良時代から。奈良の正倉院には今もふろしきのような布が存在しており、日本の絵画にも度々使用される姿が描かれています。そんなふろしきですが、実は「風呂敷」と呼ばれ始めたのは室町時代から。それ以前は「平包み」とも言われていたそうです。このように、長い歴史をもつふろしきは時代を超えて人々の生活に寄り添い続けてきました。

山田繊維株式会社では、そんな時代の変化に関わらず長く使われ続けた、ふろしきに宿る変わらない価値、「心の文化」に注目し、風呂敷を通じて日本や海外で新たな文化を創造しています。

昔ながらのイメージを持つふろしきですが、その始まりはなんと奈良時代から。奈良の正倉院には今もふろしきのような布が存在しており、日本の絵画にも度々使用される姿が描かれています。そんなふろしきですが、実は「風呂敷」と呼ばれ始めたのは室町時代から。それ以前は「平包み」とも言われていたそうです。このように、長い歴史をもつふろしきは時代を超えて人々の生活に寄り添い続けてきました。

山田繊維株式会社では、そんな時代の変化に関わらず長く使われ続けた、ふろしきに宿る変わらない価値、「心の文化」に注目し、風呂敷を通じて日本や海外で新たな文化を創造しています。

ふろしきの種類と製造

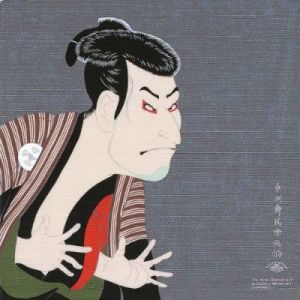

山田繊維株式会社では約500種類ものデザインを取り揃えています。伝統的な文様からモダンなデザイン、またクリエイターとのコラボなど、多彩で新しいふろしきの文化を創り出しています。特に海外で人気なのは「浮世絵」シリーズだそうです。他にもデニムやレーヨンの生地のものなど、多種多様なふろしきが販売されています。

商品一覧 | 京都の風呂敷(ふろしき)製造・卸 山田繊維株式会社・むす美

商品一覧 | 京都の風呂敷(ふろしき)製造・卸 山田繊維株式会社・むす美

山田繊維株式会社では、1枚のふろしきができるまでに4~6カ所の工場を経由しています。また、販売されるまでには約8工程もかかり、加工場や職人の技術とこだわりが込められています。

山田繊維株式会社の公式コンセプトムービー「ふろしきができるまで」では、生地の調達から製造、そしてお客様の手に渡るまでの過程が映し出されています。製造過程では、手作業や機械での作業、その両方を用いるなど、様々な方法で作られています。ふろしきのデザインによって、それぞれ最適な手法で作り出されているそうです。このようなこだわりと情熱をこめて、一枚一枚、丁寧にふろしきが作られています。

ふろしき製造過程のムービーは下記から視聴できます。

コンセプトムービー「ふろしきができるまで」完成 | インフォメーション | 京都の風呂敷(ふろしき)製造・卸 山田繊維株式会社・むす美

山田繊維株式会社の公式コンセプトムービー「ふろしきができるまで」では、生地の調達から製造、そしてお客様の手に渡るまでの過程が映し出されています。製造過程では、手作業や機械での作業、その両方を用いるなど、様々な方法で作られています。ふろしきのデザインによって、それぞれ最適な手法で作り出されているそうです。このようなこだわりと情熱をこめて、一枚一枚、丁寧にふろしきが作られています。

ふろしき製造過程のムービーは下記から視聴できます。

コンセプトムービー「ふろしきができるまで」完成 | インフォメーション | 京都の風呂敷(ふろしき)製造・卸 山田繊維株式会社・むす美

海外での取り組み

「むす美」では、日本だけでなく海外にもふろしきの魅力を配信しています。2018年には、東京・パリ文化タンデムという事業内の「FUROSHIKI PARIS」にてスポンサーの一員として参加し、多彩でユニークなふろしきの展示やワークショップで、日本のふろしきの文化を紹介しています。

また、2018年~2024年で計5回、パリで開催される世界最大級のインテリアとデザインの見本市「メゾン・エ・オブジェ」に出展しています。海外は日本と比べてエコ意識が高く、デザイン性と機能性のどちらも優れたふろしきは、非常に注目されているそうです。

今回の講演にあたり、飯田氏から学生へむす美のふろしきが贈られ、ふろしきを使ったバッグづくりの実演が行われました。ふろしきのバッグがあるということは知っていましたが、実際に使ってみると入る量も多いうえ、他のバッグとは違った可愛さが感じられます。今回の講演を通して、日本の伝統的な文化であるふろしきのさらなる魅力を再確認しました。時代によってデザインや使用方法は変われど、国籍問わず受け継がれていくふろしきの魅力が、もっと多くの人に伝わっていけばと思います。