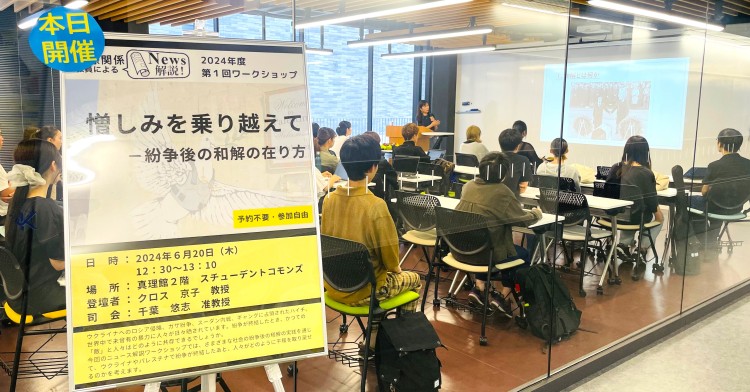

【国際関係学部】ニュース解説ワークショップを開催 テーマは「憎しみを乗り越えてー紛争後の和解の在り方」

2024.06.27

2024年6月20日(木)のお昼休みに「News解説ワークショップ」を開催しました。この企画は、国際関係学部の教員がタイムリーなニュースを学生に解説する国際関係学部独自の取り組みです。今回は、「憎しみを乗り越えてー紛争後の和解の在り方」というテーマのもと、クロス先生に、世界各地で近年多発する紛争の負の連鎖を断ち切り、いかに和解へ繋げていくかについて解説していただきました。

(学生ライター 国際関係学部3年次 岸本 大樹)

はじめに、「和解」という概念は一言で説明することが難しいということを教えていただきました。そもそも和解は紛争の終着点であるのか、あるいは和解という到達点を目指すプロセスと捉えるかというのは、紛争当事者間で認識が異なります。また、国家間紛争や国内紛争などさまざまな紛争の形態がある中で、和解の程度やその焦点、だれが対象になるのかを考慮する必要もあります。

次に、和解の必要性とその方法についていくつか教えていただきました。現代紛争の約60%が再発していることや、紛争後の和平が平均して約7年しか継続しないことから、和解の究極的な目的は「持続可能な和平」となります。そのために、短期的には「癒し、正義、真実、補償・賠償」のプログラムが必要とのことでした。被害者の癒しに資するため、紛争下の犯罪行為に対して法に則った処罰を行う「応報的正義」と、被害者(あるいは被害者コミュニティ)と加害者が互いに対話を行い、損なわれた関係を回復する「修復的正義」を実施する方法があります。また、「真実」の集約によって歴史認識を統一することや、被害者に対し、物質的・精神的な賠償や補償がなされなければなりません。こうした和解の努力が紛争後社会において信頼と共感を醸成し、紛争の根本原因解決に向けた社会正義の実現という長期的な平和につながることが期待されます。

最後に、和解が実践された複数の例について解説していただきました。そのうちの重要な一例として南アフリカで設立された「真実和解委員会」があります。長年アパルトヘイト(人種隔離政策)が採られていた南アフリカでは、黒人に対する差別に加え、白人政権の元でアフリカ民族会議(ANC)など黒人活動家に対する不当な逮捕や拷問など人権侵害がなされていました。こうした過去の不正義を被害者が公聴会で証言し、広く社会で共有することによって、真実が明らかになり、被害者の癒しにつながったと言われています。また、公聴会では被害者と加害者が向き合い、加害者からの謝罪を受けて被害者が赦すという個人的な和解が達成された事例もあると聞きました。

連日ウクライナやガザで発生している紛争報道に触れることが多いため、戦闘状況や被害者数、紛争の背景などを知る機会が増えました。しかし、そこから派生して紛争後の「和解」をテーマとして考えることはなかなかありませんでした。紛争の約60%が再発するという事実があり、その多くが長期的な和解の基礎を築くことができなかったと考えられることから、ウクライナ紛争やガザ紛争の戦闘終結に際しても、いかに和解の土台を慎重かつ丁寧に作り上げていけるのかが今後焦点となるのではと感じました。