【理学部】宇宙物理・気象学科 髙木 教授が執筆した金星のスーパーローテーションに関する解説が学会誌に掲載されました

2023.10.25

研究概要

太陽系で地球のすぐ内側に位置する金星では、大気全体が自転と同じ方向に自転よりもずっと速く回転しており、スーパーローテーションと呼ばれています。1回自転するのに243地球日もかかるほど自転速度の遅い金星で、それを大きく超えるような風がどこでも吹いているなら、地面摩擦の影響でいつしか大気は地面に対して止まってしまうはずです。にもかかわらずスーパーローテーションが維持されていることは、惑星気象学の謎の一つです。2015年から金星大気を観測している日本の金星探査機「あかつき」によって、スーパーローテーションのメカニズムが次第に明らかになってきました。

髙木教授は本学教員を含む複数の共同研究者とともに、最近の「あかつき」の観測によって示唆されたスーパーローテーションの周期的な時間変動について調べました。金星大気の風分布を再現した数値シミュレーションのデータを解析した結果、複数の種類の大気波動が現れたり消えたりすることでスーパーローテーションが強まったり弱まったりすることがわかりました。これらの研究成果に関する解説記事が、日本惑星科学会の学会誌「遊星人」に掲載されました。

掲載論文

著者:高木 征弘 , 安藤 紘基, 今井 正尭, 杉本 憲彦, 松田 佳久

題目:一番星へ⾏こう!日本の金星探査機の挑戦 その55 ~GCMで再現された金星大気中の波と赤道ジェットの準周期的変動~

掲載誌:『遊星人』32巻3号 p.236-243

DOI:https://doi.org/10.14909/yuseijin.32.3_236

JST WEB: >一番星へ⾏こう!日本の金星探査機の挑戦 その55〜GCMで再現された金星大気中の波と赤道ジェットの準周期的変動〜

研究成果

「あかつき」の観測により、金星のスーパーローテーションは二百数十日周期で変動していることがわかってきました。金星大気大循環モデルによって再現された金星大気から抽出された大気波動を分析した結果、以下のことが明らかになりました。

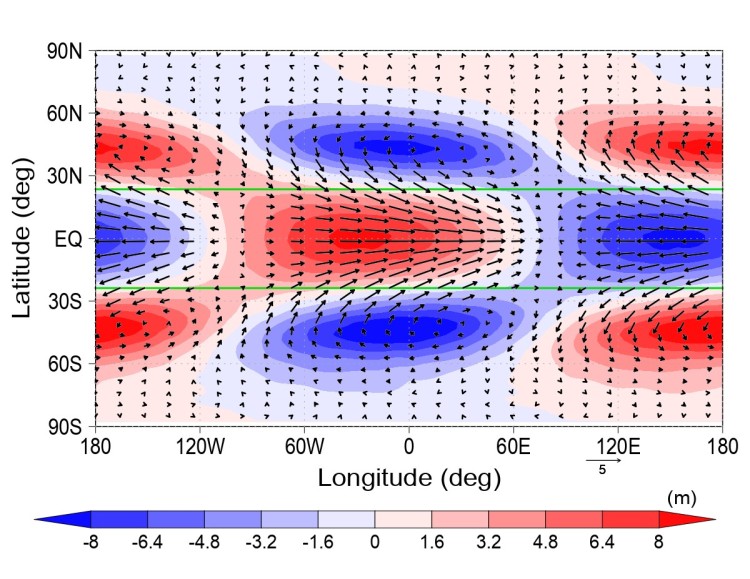

- 4日・5日周期の波動は、低緯度に存在するケルビン波と中高緯度のロスビー波の結合(ロスビー・ケルビン不安定)によって励起され、高度50-70 km付近で角運動量を赤道域に輸送してスーパーローテーションを強化する働きがある。

- 当該高度でスーパーローテーションが強まると7日周期の波動が成長し、赤道域から中高緯度に向かって角運動量を輸送してスーパーローテーションを弱める。

- 3日から7日程度の周期の役割の異なる波動が成長と減衰を繰り返すことで、スーパーローテーションがほぼ周期的に時間変動している。

スーパーローテーションの維持メカニズムが明らかになってきたのも「あかつき」の観測データからですが、スーパーローテーションに周期的な時間変動があることも「あかつき」のデータからわかったことです。2015年から始まった金星観測はまだまだ続きそうです。

横軸が経度、縦軸が緯度。都合上、金星の自転方向を地球と同じ東向きにしているので、現実には東西が逆になります。

※ケルビン波やロスビー波といった大気波動は一般的にはなじみが薄いですが、気象学分野では頻出の波動です。