【理学研究科】大学院理学研究科生と二間瀬敏史教授がハッブル定数問題を理論的に説明し現在宇宙論の課題を解決!(第2弾)

2023.03.07

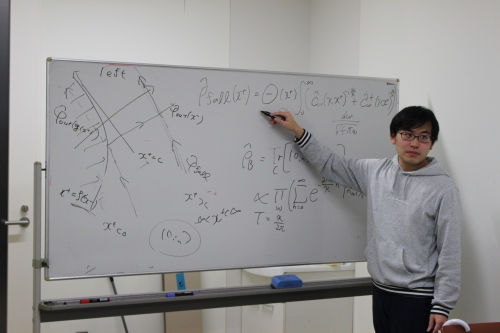

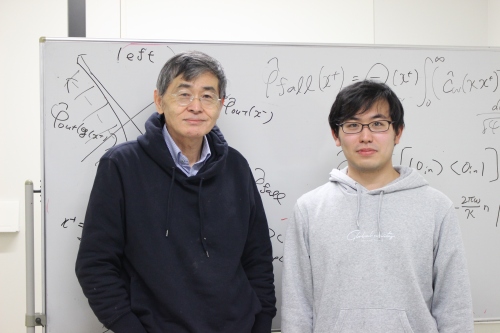

京都産業大学大学院理学研究科物理学専攻博士前期課程2年次の朝永 真法さんと理学部の二間瀬 敏史教授(専門:宇宙論)は、ハッブル定数問題における大域的な膨張率と局所的な膨張率の違いを時空の非一様性から理論的に示しました。

※ハッブル定数は、遠方の銀河までの距離と後退速度の間のある比例関係における比例定数であり、現在の宇宙の膨張率を示す、宇宙論の基本パラメータである。このハッブル定数が、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の観測から得られる(大域的な)値と、超新星の観測から得られる(局所的な)値とで10%程度の不一致があることを「ハッブル定数問題」と言い、現在の宇宙論における重要問題のひとつである。

論文情報

| 掲載誌 | 日本物理学会学術雑誌 「Progress of Theoretical and Experimental Physics(オンライン版)」 |

|---|---|

| 掲載日 | 2023年2月2日(木) |

| 論文名 | The gauge-invariant formulation of the local expansion rate driven by the average density in an inhomogeneous universe 『非一様宇宙における局所平均密度による局所膨張率のゲージ不変な定式化』 |

| 著者 | Masanori Tomonaga, Masumi Kasai, and Toshifumi Futamase |

| DOI | https://doi.org/10.1093/ptep/ptad020 |

概要

内容・成果

ハッブル定数とは、現在の宇宙の膨張を示す宇宙論における基本的なパラメータです。現在の観測では宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の観測から得られる(大域的な)値と、超新星から得られる(局所的な)値とで10%程度の不一致があるとされており、これをハッブル定数問題と呼びます。

この問題を考える上で、超新星の観測によるハッブル定数問題の測定は超新星などの直接測定で決定されますが、CMBによる測定は現代の宇宙論における標準的な宇宙モデルであるΛCDMモデルを仮定したパラメータフィッティングをしていることに注意をする必要があります。

標準的な宇宙モデルでは宇宙の一様等方性を仮定しており、これはCMBの観測から非常に大きなスケールでは正しいとされています。しかし、我々の近傍の宇宙を観測すると物質分布の非一様性が確認されています。したがって、一様等方宇宙は非一様時空の何らかの平均化を通して実現されるものと考えられます。

このように平均化を用いてハッブル定数問題を解決する研究はこれまでにもいくつか行われてきましたが、本研究では特に空間平均を用いてアプローチを行いました。この手法は従来でも研究されてきましたが、特定の座標にのみ考えられており、さらに宇宙項の存在を考えない立場をとっていたために、宇宙項有りの場合でも同様の描像が導くことができるのかは不明瞭でした。宇宙項の存在は宇宙年齢を考える際に必要とされており、この存在を考慮することは有意義なものとなっています。

今後の展望

用語解説

アインシュタイン方程式

一様等方宇宙モデル