【国際関係学部】広島県平和推進プロジェクト・チーム 西澤氏が広島県の核廃絶や平和推進の取り組みについて講演

2023.11.16

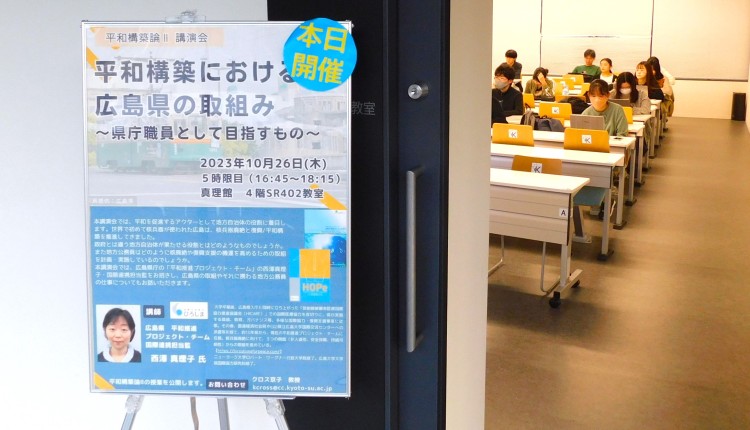

10月26日(木)5時限目、国際関係学部「平和構築論Ⅱ」(担当:クロス京子教授)の授業に、広島県平和推進プロジェクト・チームの西澤真理子国際連携担当監をゲストスピーカーとしてお招きしました。西澤氏には「平和構築における広島県の取組み~県庁職員として目指すもの~」と題して、広島県の核廃絶や平和推進の取り組み、平和行政に携わるご自身の経験、今後の展望についてお話しいただきました。

(学生ライター 国際関係学部3年次 米田 幸輝)

第1部では、広島の平和行政の始まりと変化についてお話しいただきました。1945年8月6日の原爆投下によって廃墟となった広島は、戦後復興を進める過程で、平和行政を新しいアイデンティティとして獲得していったそうです。平和祈念式典に代表される「祈る平和」から、被爆者医療の経験を世界の被曝者医療に生かすなど、「創り出す平和」へと、広島の国際貢献のあり方が模索されるようになりました。UNITAR(ユニタール)やJICAと協力しながら、カンボジアやミンダナオなど、紛争終結地域などへの人材育成支援事業が実施されました。現在の知事である湯崎知事のもとでは、「国際平和拠点ひろしま構想」が打ち出され、「平和創造機構ひろしま(HOPe)」が設立されました。核兵器のない世界を目指し、人道性・安全保障・持続可能性の3つのアプローチを通した取り組みが進められているそうです。平和推進プロジェクト・チームの取り組みとして、オバマ元米大統領やフランシスコ教皇などの各界リーダーの広島訪問促進や、高校生など次世代人材育成などの活動についてもお話ししていただきました。国際関係学部では世界各地の紛争解決の取り組みを学ぶことは多いですが、自治体の現場での取組みやノウハウを伝える活動を教えていただけた貴重な機会でした。

西澤氏は、これから社会に出ていく私たちへのメッセージとして、好きなことを仕事にすること、また続けることの大切さを挙げてくださいました。核兵器の廃絶も含め、気候変動など地球規模のイシューが山積しています。政府だけでなく、被爆国の人間として何ができるか考え、行動に移していく必要性を感じました。政府ではない、地方自治体である広島県の核廃絶と平和促進のための取り組みを伺い、私たちも問題に立ち向かうインセンティブが高まりました。