【国際関係学部】JICA職員を招いた講演会を開催、国際協力の理想と実際について学びました!

2023.10.25

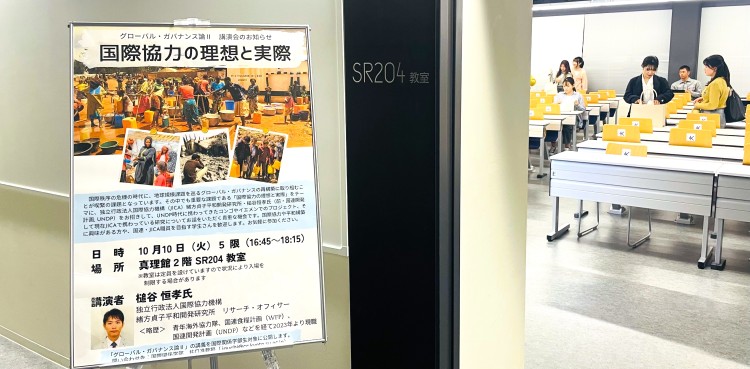

10月10日(火)5時限目、国際関係学部「グローバル・ガバナンス論Ⅱ」(担当:井口 正彦准教授)の授業で、ゲストスピーカーとして、独立行政法人 国際協力機構(JICA)緒方 貞子平和開発研究所リサーチオフィサーの槌谷 恒孝氏を本学にお招きし、「国際協力の理想と実際」をテーマにお話しいただきました。昨年まで国連開発計画(UNDP)で働かれていた経験から、開発の現場で働くこと、そして働くことで見える世界についてご講演いただきました。長い現場経験を積んできた方だからこそ見える現場のリアリティをお話しいただき、多くの学生が身を乗り出して興味深く聴講しました。

(学生ライター 国際関係学部 4年次 山口 和華)

槌谷氏はこれまで青年海外協力隊でブルキナファソへ行かれ、国際協力機構(JICA)で勤務したのち世界食糧計画(WFP)でコンサルタントをされ、国連開発計画(UNDP)でコンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、イエメン共和国での職務を経て、今春からJICAに入構し緒方貞子平和開発研究所リサーチオフィサーとして勤務されています。講演では主に昨年までUNDPでイエメンでの人道支援、開発に携わった経験談やイエメンの抱える課題、そして国際協力の世界で働くために今できることについて教えていただきました。

ご講演は学生参加型で行われ、随時スマートフォンの投票機能を利用して「平和構築・人道・開発分野のどれに興味を持っているか?」、「イエメンなどの紛争に比べてウクライナでの戦争の注目度が高いのはなぜか?」など多数の問題が出題され、学生らはこれまで授業で得た知識を通して回答し、お互いの意見を可視化する機会ともなりました。

特に興味深い問いが「紛争地における食糧危機はどうして起こるのか?」であり多くの学生は「食料調達がインフラの崩壊により困難になる」といった回答をする中、槌谷氏は「食糧はある、しかしながら彼らは食糧を供給することができない。なぜならイエメンは食糧を輸入に頼っているからであり、食糧の高騰により現地の人々は購入することができなくなってしまっている。」とお話ししてくださりました。紛争や戦争による弊害の要因は多岐に渡り、国の特徴や歴史をも捉えて考える必要があることを学びました。

特に興味深い問いが「紛争地における食糧危機はどうして起こるのか?」であり多くの学生は「食料調達がインフラの崩壊により困難になる」といった回答をする中、槌谷氏は「食糧はある、しかしながら彼らは食糧を供給することができない。なぜならイエメンは食糧を輸入に頼っているからであり、食糧の高騰により現地の人々は購入することができなくなってしまっている。」とお話ししてくださりました。紛争や戦争による弊害の要因は多岐に渡り、国の特徴や歴史をも捉えて考える必要があることを学びました。

ご講演中盤には「紛争による長期的な問題」の事例としてSAFERタンカー問題が取り上げられました。この問題はイエメン国内での分裂がきっかけで古い貯蔵線がメンテナンスされず老朽化が進展し110万バレル(約1,858万8千リットル)の原油が紅海に流出する恐れが出た、世界的に重大な問題を引き起こしかねない問題でした。槌谷氏は国連職員として解決に向け多様なアクターと協力、実施し大規模な油流出による海洋汚染という危機からの回避へと導きました。このように紛争が人道問題へとつながり、そして国家間が分裂している中で和平を結ぶことの大変さを語ってくださり、「平和・人道・開発」はどれも個々で捉えることはできず、繋がっているからこそ国際協力を行う上でそれぞれを共に考える必要があることを学びました。

終盤では国際協力の世界で働く上での現実、つまり紛争地で働くことの大変さや海外の単身赴任でのストレスや国連ならではのワークライフバランスや契約の更新、その一方で毎日が新しい発見で広い視野が身に付けられる、そして俯瞰で物事を捉えることができるようになったなどの醍醐味など、赤裸々にお話ししてくださりました。

グローバルな中で生活し働く、そして何よりも平和構築に向けてさまざまなアクターの意思を組み込みながら日々任務を務めることの苦労や苦心は並々ならぬものであると感じたとともに、私も槌谷氏のように世界の諸問題の解決に携われるような仕事がしたいと感じました。同様に多くの学生がそう感じたのではないでしょうか。講演後には多くの学生が槌谷氏に質問を投げかけており、今回の講演で「国際協力の理想と実際」を学んだ上で、これまでの学びと自分自身のキャリアを繋げて考える非常に良い機会となりました。