【国際関係学部】「国際キャリア開発リサーチC」ナベルアジア(マレーシア・クアラルンプール近郊)を実施しました

2023.09.28

「国際キャリア開発リサーチC(CDR-C)」(担当:植原 行洋 教授)では、8月20日から9月3日までの2週間、株式会社ナベルのマレーシア現地法人ナベルアジアで就業体験を行いました。

CDRは、海外で国際的な活動を行う民間企業やNPO法人・公的機関と連携し、就業体験などを通じてプロジェクト研究や課題解決型研究に取り組む科目です。

(国際関係学部 4年次 奥村 望央、3年次 松宮 来瞳)

ナベルアジアでの就業体験の事前学習として、7月12日と19日に株式会社ナベル本社(京都市南区)、マレーシア投資開発庁(MIDA)大阪を訪問しました。ナベルは全自動鶏卵選別包装システムを日本で初めて開発したメーカーで、スーパーに並ぶ卵の大半はナベルのシステムでパッキングされているそうです。また、世界で高い市場シェアを有する「経済産業省認定グローバルニッチトップ企業100選」にも選ばれたグローバル企業です。

ナベル本社での研修では、製品の特徴などの基礎情報から鶏卵業界においてどのような海外展開を行われているのか、海外戦略について学びました。また、海外実習に向けて【世界1を目指すナベルが日・中・マレーシアの工場をどのように活用していくべきか?】という課題もいただきました。

MIDA大阪では、マレーシアが注力している産業や外資投資優遇政策の考え方、マレーシアの人と働く時のコツなどについて、グラム所長を始めとするMIDAの方々から聞くことができました。マレーシア渡航へのモチベーションがさらに高まった瞬間でした。

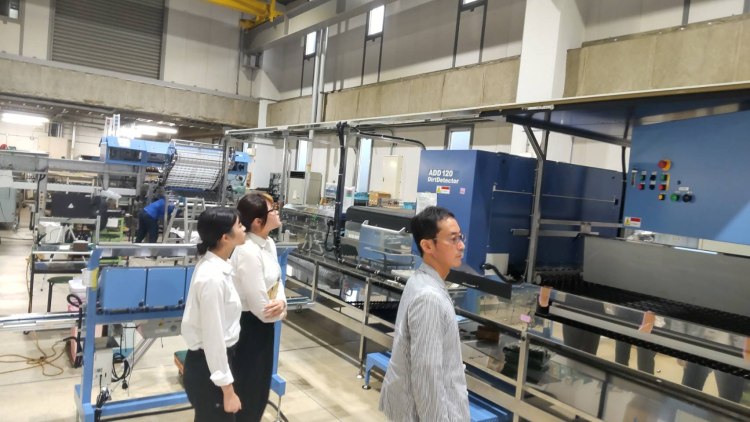

8月20日から始まったナベルアジア(マレーシア・クアラルンプール近郊)での研修1週目では、工場見学や機械の部品組み立てを行い、また工場でのレイアウトや作業の効率性を上げるためにはどのようすべきかなど生産現場の実情について学びました。さらに、板金加工を行うサプライヤー工場を訪問しました。日本と東南アジアでの養鶏場の規模が違うため、国ごとにあった規格や設計をナベルアジアではきめ細やかに施しており、ローカライズの重要性を認識しました。また、さまざまな国で使用されている機械に自分が関与した部品が組み込まれているということを知り、その生産の一環に携われたことで達成感や喜びを感じました。普段知ることのできない機械メーカーで働くことの楽しさを知ることができました。サプライヤー工場訪問では、耐性や品質の良さから日本製の工作機械が多く使用されており、改めて日本の工作機械メーカーの強さに気付きました。

休日には、クアラルンプール周辺の観光やクアラルンプールからバスで4時間かかるマラッカでの観光を楽しみました。マレーシアには中華系、インド系、マレー系の民族構成になっているため、モスクやヒンドゥー教の寺院、教会が混在し、多様な文化を肌で感じました。またマラッカは、オランダやイギリス、ポルトガルからの支配を受けていた時代背景からヨーロッパ文化とマレー、中国文化が融合した特異な街並みで、15世紀から残る史跡も多く、この国の多様性の歴史的背景を実感しました。

研修2週目では、実際に東南アジア市場でどのようにビジネス展開が行われているかということや取引先と良好な関係を築くにはどうしたら良いのかなどセールス・マーケティングについて学びました。営業先に同行し、実際に養鶏場でナベルの機械が稼働しているところや新製品導入の調整業務を見学しました。ここでもやはり、日本製の品質の良さや耐久性の高さからナベルの機械が選ばれており、また顧客からの信頼を得るためには、セールス・マーケティング部門であっても機械の技術的なことに精通していることが重要であることを学びました。さらに、多様な民族構成のマレーシアでは、マーケティング部門の人員配置の多様性が重要であることを知りました。

帰国後の9月13日、ナベル本社で研修成果報告を行いました。マレーシアでの研修内容や気づきと学び、そして事前にいただいていた課題に対してプレゼンテーションを行いました。その後、社長や社員の皆様と議論を行い、全てのプログラムが終了しました。

CDRでは、海外でリアルなビジネス業務に携わる経験を通じて、グローバル企業で働くことのイメージを掴むことができ、日系企業が海外でどのように展開しているのかなどの戦略について学ことができました。また、マレーシアの多様な民族・文化の下で多くの人と関わり、マレーシアの人々の優しさや異文化に対する寛容さに触れることができ、真の多様性を感じることができました。これらの貴重な経験を将来のキャリア形成に役立てていきたいです。