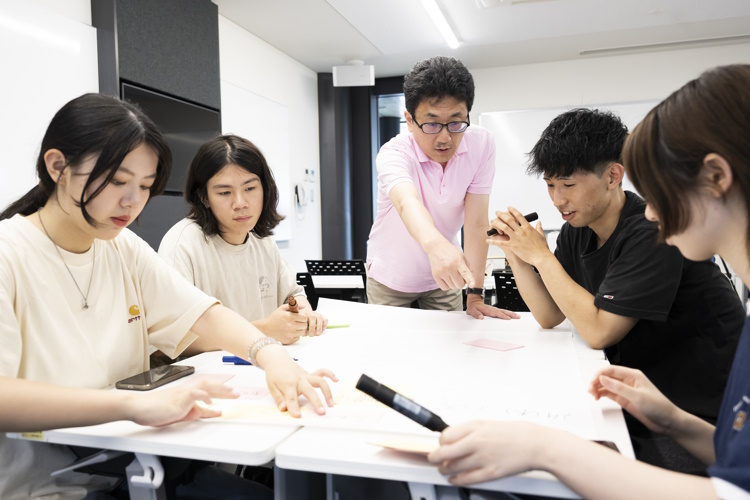

pickupプロジェクト演習

木原 麻子 ゼミ

多様な生き方・働き方に学ぶキャリア開発

地域の魅力や人々の生き方に触れ、自分の未来を広げる

1つは、徳島県牟岐(むぎ)町の関係人口創出を目指す「牟岐プロジェクト」です。関係人口とは、多様な形で特定の地域と関わる人のこと。ゼミ生自身が関係人口として、人口減少が深刻化する牟岐町に関わり、町全体の活性化を図ります。春と秋の合宿では、現地の方々と交流しながら、特産品・実生ゆずの植樹や収穫、伝統食づくりなど牟岐町の文化や産業を体験的に学びます。特産品を使ったオリジナル商品を企画・開発して、現地の産業祭や京都のマルシェで販売するなど、牟岐町のPR活動にも取り組みます。もう1つは、多種多様な年齢や職業の方に取材し、生き方・働き方に迫る「LaVitaプロジェクト」です。取材のアポイントメントからクロージング、記事執筆まで行い、自らの視野を広げていきます。記事はフリーマガジンに掲載され、関西圏の大学で配布されます。

さまざまな出会いを通して、自分らしい生き方を見つけていく。それが両プロジェクトの目標です。

※掲載内容は2024年度のものです。

加藤 敦典 ゼミ

ベトナムでの地域課題発見と解決プロジェクト

現代ベトナム村落の住民自治について文化人類学の視点から研究

2023年度は2年次から4年次までの計8人のゼミ生が参加しました。十分な準備を重ね、自分たちで決めたテーマに沿って、「恋愛-結婚」チーム、「社会変化」チーム、「伝統文化」チームに分かれ、プロジェクトに取り組みました。

※掲載内容は2023年度のものです。

塩谷 芳也 ゼミ

『小豆島 島鱧(R)』のブランド化推進

小豆島のブランド魚「小豆島島鱧(R)」をPRする

香川県土庄町、四海漁業協同組合と連携して「小豆島 島鱧(R)」のブランド化に取り組むプロジェクト、通称“ハモプロ”。

「小豆島 島鱧(R)」は、小豆島近海で獲れることをはじめ、重量や漁獲方法など厳しい4つの基準を満たした特別な鱧を指します。学生は現地を訪れ、鱧の漁獲方法や加工・調理現場などを視察。地元の人たちと意見交換をしながら「小豆島 島鱧(R)」をPRするための企画立案に挑みます。

例えば、若者の魚離れに着目してカードゲーム「はもめくり」を開発したり、SNSを活用して多彩な鱧料理を発信するレシピコンテストを開催したり。子どもたちへの魚食促進を狙いとして、絵本『あずきくんとおさかな』を作成し、土庄町のすべての小学生や保育園児等に学校等を通じて配布することもしました。また、京都産業大学の学園祭「神山祭」での「はも天」販売も恒例の活動の1つです。このように、身近なところから全国に至るまで、学生ならではの自由なアイデアで「小豆島 島鱧(R)」の存在を広めています。

このゼミの狙いは単なる課題解決にとどまらず、“あそび”と“しごと”の融合で社会の幸福を追求することにあります。自分が楽しいと感じる活動で、誰かの幸せを生み出すことができるのか。「小豆島 島鱧(R)」のブランディングを通して新たな価値を探るプロセスを体験しながら、自分自身が前のめりになって取り組めるテーマを探してみてください。

「小豆島 島鱧(R)」は、小豆島近海で獲れることをはじめ、重量や漁獲方法など厳しい4つの基準を満たした特別な鱧を指します。学生は現地を訪れ、鱧の漁獲方法や加工・調理現場などを視察。地元の人たちと意見交換をしながら「小豆島 島鱧(R)」をPRするための企画立案に挑みます。

例えば、若者の魚離れに着目してカードゲーム「はもめくり」を開発したり、SNSを活用して多彩な鱧料理を発信するレシピコンテストを開催したり。子どもたちへの魚食促進を狙いとして、絵本『あずきくんとおさかな』を作成し、土庄町のすべての小学生や保育園児等に学校等を通じて配布することもしました。また、京都産業大学の学園祭「神山祭」での「はも天」販売も恒例の活動の1つです。このように、身近なところから全国に至るまで、学生ならではの自由なアイデアで「小豆島 島鱧(R)」の存在を広めています。

このゼミの狙いは単なる課題解決にとどまらず、“あそび”と“しごと”の融合で社会の幸福を追求することにあります。自分が楽しいと感じる活動で、誰かの幸せを生み出すことができるのか。「小豆島 島鱧(R)」のブランディングを通して新たな価値を探るプロセスを体験しながら、自分自身が前のめりになって取り組めるテーマを探してみてください。

※掲載内容は2022年度のものです。

滋野 浩毅 ゼミ

京都府北部活性化のための地域との協働によるコトおこしの実践

「水源の里」のチャームポイントは!?

コロナ禍の影響もあり、近年移住者を増やしている綾部市。中でも過疎高齢化が進む集落「水源の里」の活性化に挑むのが、滋野ゼミのプロジェクト演習です。

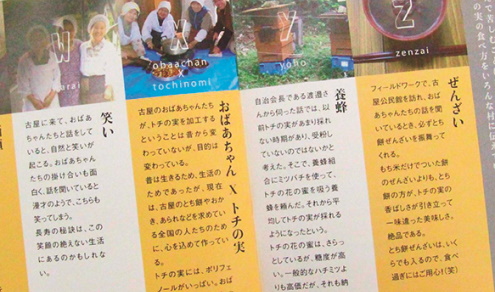

ゼミでは毎年、水源の里の1~2集落を選びフィールド調査を重ね、住民のインタビューや、集落の歴史的な成り立ちなどを情報収集。地域の現状と課題を捉え、解決策を模索します。

これまでの活動では、地域の魅力や、受け継ぐべきことを「AからZまでの26のキーワード」で紹介した小冊子『水源の里AtoZ』を制作。

綾部市の行政や地域住民に向けた活動報告や、地域の子どもたちを対象としたイベントを行うなど、地域の人たちとともに活性化に取り組んでいます。

ゼミでは毎年、水源の里の1~2集落を選びフィールド調査を重ね、住民のインタビューや、集落の歴史的な成り立ちなどを情報収集。地域の現状と課題を捉え、解決策を模索します。

これまでの活動では、地域の魅力や、受け継ぐべきことを「AからZまでの26のキーワード」で紹介した小冊子『水源の里AtoZ』を制作。

綾部市の行政や地域住民に向けた活動報告や、地域の子どもたちを対象としたイベントを行うなど、地域の人たちとともに活性化に取り組んでいます。

※掲載内容は2021年度のものです。

山中 千恵 ゼミ

「京町家と人々をむすぶ 〜ポピュラー文化を生み出す表現メディアの提案〜」

京町家の課題に挑む、新規メディア制作

京都ならではの魅力であり、地域活性化のカギともいわれる京町家。一方で、年々数が減っているのが社会課題にもなっています。

ゼミではこの解決に向け、まずは京町家の住人や事業活用をしている方々に聞き取り取材を実施。分かったのは、「改修・保存が難しい」ために「関心を持つ人が少ない」という事実でした。そこで、多くの人に京町家を知ってもらうため、遊びながら京町家の現状を学べるボードゲームを開発。

併せて、高校生向けのワークショップも開催しました。京町家と地域の人々をゲームというメディアでつなぐ。地域活性化の新しい方法論を提示するような、実践的な取り組みになりました。

ゼミではこの解決に向け、まずは京町家の住人や事業活用をしている方々に聞き取り取材を実施。分かったのは、「改修・保存が難しい」ために「関心を持つ人が少ない」という事実でした。そこで、多くの人に京町家を知ってもらうため、遊びながら京町家の現状を学べるボードゲームを開発。

併せて、高校生向けのワークショップも開催しました。京町家と地域の人々をゲームというメディアでつなぐ。地域活性化の新しい方法論を提示するような、実践的な取り組みになりました。

※掲載内容は2019年度のものです。