【文化学部】見えない「香り」を扱う仕事って?お香の老舗で働く卒業生が登壇!~第2回 卒業生ランチトーク開催~

2024.11.18

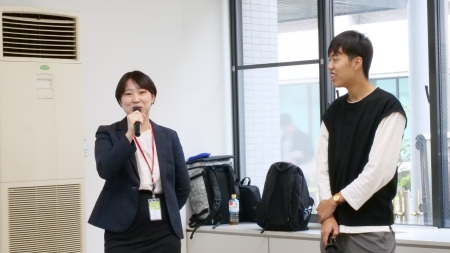

文化学部学生広報チーム「ClaSP!」が主催する、卒業生を招いた第2回ランチトークイベントが開催されました。今回のゲストは、各種薫香(線香・焼香・練香・匂い袋など)製造販売の老舗、株式会社松栄堂 京都本店の店頭販売部で勤務されている緒方 尚氏です。自身の大学生活やお仕事についてお話しいただいた後は、学生からの質問にもお答えいただきました。

(学生ライター 法学部 1 年次 笹山 美咲)

2回目の開催となった今回、会場には多くの学生が集まり、ゲストの話に真剣に耳を傾けていました。緒方氏は、本学文化学部京都文化学科の1期生で、笹部 昌利准教授のゼミでは幕末史を専攻し、江戸時代や明治時代初期の西欧人の日本観を研究されました。

緒方氏が株式会社松栄堂を知ったのは、2年次に笹部准教授の授業で行われた「松栄堂 長岡京香場」での実習がきっかけでした。

株式会社松栄堂は、300年ほど前に京都で創業された、一般家庭向けのお香から専門的なお香までを製造・販売する会社です。入社後は店頭販売部に配属され、京都府内の2店舗での勤務を経て、2023年からは京都本店にて勤務されています。

店頭販売部での業務は、店頭に立っての販売です。8店舗ある直営店の中でも本店は専門性の高い質問をされるお客様も多く、専門的な知識が必要とされます。緒方氏は、仕事のやりがいとして、まず冠婚葬祭などお客様の人生の節目に携われる点を挙げられました。「特別な出来事に携わるため、間違いのないよう気を付けて接客する必要があるが、しっかり接客できればお客様にお褒めいただくこともあり、やりがいがある」と話されていました。

老舗の本店で働く緊張感や目に見えない「香り」を扱う難しさがある分、喜んでいただけた時の嬉しさもひとしおだそうです。商品企画にも取り組まれるため、自分が携わった商品の感想を直接聞けるのも店頭販売の魅力だと教えてくださいました。

株式会社松栄堂は、300年ほど前に京都で創業された、一般家庭向けのお香から専門的なお香までを製造・販売する会社です。入社後は店頭販売部に配属され、京都府内の2店舗での勤務を経て、2023年からは京都本店にて勤務されています。

店頭販売部での業務は、店頭に立っての販売です。8店舗ある直営店の中でも本店は専門性の高い質問をされるお客様も多く、専門的な知識が必要とされます。緒方氏は、仕事のやりがいとして、まず冠婚葬祭などお客様の人生の節目に携われる点を挙げられました。「特別な出来事に携わるため、間違いのないよう気を付けて接客する必要があるが、しっかり接客できればお客様にお褒めいただくこともあり、やりがいがある」と話されていました。

老舗の本店で働く緊張感や目に見えない「香り」を扱う難しさがある分、喜んでいただけた時の嬉しさもひとしおだそうです。商品企画にも取り組まれるため、自分が携わった商品の感想を直接聞けるのも店頭販売の魅力だと教えてくださいました。

続いて行われたClaSP!の学生とのトークセッション、質疑応答では、学生からさまざまな質問が投げかけられました。仕事での目標を尋ねた学生に最初に示されたのは、語学力向上です。また、海外に赴き販売する機会の増加や、アジア圏だけでなく、アメリカやヨーロッパからのお客様も想像以上に多く、文化の違いに関係なく、さまざまな国の方々がお香を使われていて驚かれたそうで、仕事で京都文化の知識が必要な分、文化学部の授業での学びは仕事に生きているとも話されました。

特に印象的だったのは、「目に見えない香りを販売するコツ」の質問への回答です。ポイントは自分の中で、「この香りが好きな人はこの香りも好き」と体系を作っておくことだそうです。それを基にお香をおすすめしたり、素直にお客様に尋ねてみたりもされるそうです。また、「接客」での苦労について、年配のお客様との接客への考え方の違いを挙げられました。接客の姿勢や仕事のミスに対して、お客様に指摘された経験もあったといいます。緒方氏のお話からは、仕事への真摯な向き合い方も窺い知ることができました。話題は神山祭での思い出などにも及び、英語の授業は真面目に受けたほうが良いといったアドバイスもされ、終始和やかな雰囲気でした。

特に印象的だったのは、「目に見えない香りを販売するコツ」の質問への回答です。ポイントは自分の中で、「この香りが好きな人はこの香りも好き」と体系を作っておくことだそうです。それを基にお香をおすすめしたり、素直にお客様に尋ねてみたりもされるそうです。また、「接客」での苦労について、年配のお客様との接客への考え方の違いを挙げられました。接客の姿勢や仕事のミスに対して、お客様に指摘された経験もあったといいます。緒方氏のお話からは、仕事への真摯な向き合い方も窺い知ることができました。話題は神山祭での思い出などにも及び、英語の授業は真面目に受けたほうが良いといったアドバイスもされ、終始和やかな雰囲気でした。

イベントの最後には、「社会人になると、時間がありません。大学生の間に、学習に加え、ヨーロッパなど時間が必要な地域へ海外旅行をすれば良かった。やりたいことや思いついたことは、学生のうちにやっておいてほしい!」と在学生へメッセージもいただきました。閉会後に緒方氏に直接質問をする学生も見られ、卒業生とお話する機会への在学生の関心の高さが伝わりました。

京都には伝統のあるお店がたくさんあります。お話を伺う中で、伝統に携わるお仕事のイメージが湧きました。お香の販売には難しさもあると同時に、やりがいも多い仕事なのだなと感じました。質疑応答では、若い世代にどうやって商品を手に取ってもらうかも課題だと話されていました。若い世代にとってはあまり馴染みがなく、お店を訪れるのはハードルが高く感じるお香ですが、実際にお店で購入してみたくなりました。