【文化学部】観光と宗教〜なぜ人々は参拝するのか

2023.07.13

文化学部専門教育科目「観光と宗教」(担当:近藤 剛 教授)では、宗教学や宗教社会学の知見を参照して、宗教現象と観光行動の密接な関わりについて考えていきます。

宗教と世界遺産制度、宗教と観光戦略などの具体的事例を取り上げて、宗教とツーリズムに関わる問題点を整理しています。

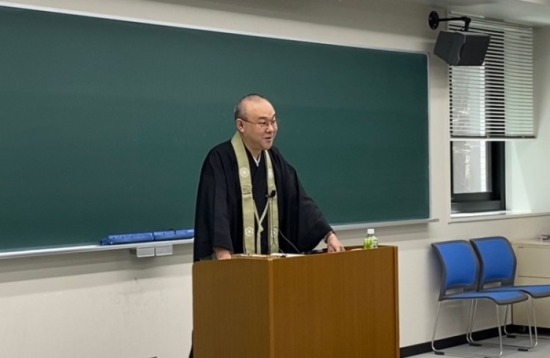

より実践的な学びを提供するため、宗教者をゲストスピーカーとして招聘しています。7月6日には真言宗御室派法園寺住職の松田 史 氏をお招きし、「死生文化学から見る寺院について-京都 仁和寺を一例として-」と題して講義を行っていただきました。

「寺」の呼称が発生してきた背景、寺院の機能と役割、寺院(伽藍)の条件、僧侶の階級といった基本的な知識から説明を受けました。仁和寺の歴史について詳しい解説があり、密教文化と宮廷文化の融合に特徴があることが分かりました。京の三大門(知恩院三門、南禅寺三門、仁和寺仁王門)の比較なども興味深い内容でした。

交通手段も整備されていない時代に、寺社への参拝のための旅は命懸けでした。人々は参拝を通して非日常を体験する、言わば「擬死再生儀礼」を経て、象徴的な意味でいったん死んで生まれ変わって「滅罪生善」の生活に戻るのだと教えられました。松田先生のご専門である死生文化学の観点から参拝、旅、観光の関係が深く掘り下げられ、有意義な学びの時間となりました。このように文化学部では、ひと味違う観光のレベルを目指して考察を進めています。

交通手段も整備されていない時代に、寺社への参拝のための旅は命懸けでした。人々は参拝を通して非日常を体験する、言わば「擬死再生儀礼」を経て、象徴的な意味でいったん死んで生まれ変わって「滅罪生善」の生活に戻るのだと教えられました。松田先生のご専門である死生文化学の観点から参拝、旅、観光の関係が深く掘り下げられ、有意義な学びの時間となりました。このように文化学部では、ひと味違う観光のレベルを目指して考察を進めています。