- HOME

- 2014 Oct. Vol.65

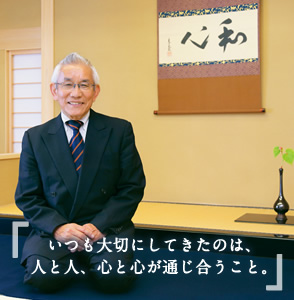

現在、主に不動産やITソフト開発を手がける会社を経営する岡本さんは、本学一期生として入学。高校から嗜んでいた茶道を続けるため、入学してすぐに茶道研究部を立ち上げ、部活動に熱心に取り組まれました。まずは、手作りのポスターを自動車通学の学生の車に貼らせてもらうなど、積極的にPRし、30名近くの部員を集めました。当時は建物が本館しかなく、茶室はおろか、お道具(茶器)も畳も一つも無い状態からのスタート。練習では、畳の代わりに小教室の机を組み合わせて座り、お道具も部員が家から持ち寄りました。岡本さんは茶道研究部を他大学にアピールするため、他大学のお茶会に出る時は必ず一番に行って記帳し、仙台や熊本の遠征茶会へも参加したそうです。そんな岡本さんが部長として目指したのは、「学生にしかできない茶道」の追究でした。部員同士の交流を深めるため、練習は毎日実施。

これにより、部の結束を固めるだけでなく、茶道研究部の練習に、運動部がお茶を飲みに来る…というように、他の部との交流を深めることにもつながりました。また、お道具が無い分、自分たちの手作りで、おもてなしを工夫しました。お茶会の時には、裸足で露地を清掃するなど、「掃除の京都産業大学」と呼ばれるほど掃除を徹底。お菓子をはじめ、茶杓や茶碗も自分たちで作ったそうです。さらに、部員各自で情報収集し、部内で発表する研究活動も盛んに行っていました。「茶室へ続く露地を歩くひとときや、茶釜でお湯が沸く音、漂うお香・お茶の香り…。その場で体験することの全てが茶道の愉しみです。そうした総合芸術たる茶道で、自分たちのおもてなしを追究するため、部の名前も『研究部』としたのです」。岡本さんをはじめ、茶道研究部の熱心な活動が認められ、2年目には当時の裏千家の家元からお道具や畳を譲り受け、「和心」(わしん)という名前をいただくまでになりました。

これにより、部の結束を固めるだけでなく、茶道研究部の練習に、運動部がお茶を飲みに来る…というように、他の部との交流を深めることにもつながりました。また、お道具が無い分、自分たちの手作りで、おもてなしを工夫しました。お茶会の時には、裸足で露地を清掃するなど、「掃除の京都産業大学」と呼ばれるほど掃除を徹底。お菓子をはじめ、茶杓や茶碗も自分たちで作ったそうです。さらに、部員各自で情報収集し、部内で発表する研究活動も盛んに行っていました。「茶室へ続く露地を歩くひとときや、茶釜でお湯が沸く音、漂うお香・お茶の香り…。その場で体験することの全てが茶道の愉しみです。そうした総合芸術たる茶道で、自分たちのおもてなしを追究するため、部の名前も『研究部』としたのです」。岡本さんをはじめ、茶道研究部の熱心な活動が認められ、2年目には当時の裏千家の家元からお道具や畳を譲り受け、「和心」(わしん)という名前をいただくまでになりました。

本学卒業後も、OB茶会などの活動を通して人とのつながりを大切にしながら、岡本さんは茶道とも関わりの深い呉服メーカーに就職。20年以上、営業職で活躍された後、会社で新規事業として推進することとなった不動産分野の担当に抜擢されました。研修のために1年間、信託銀行へ出向し、その後は不動産事業に取り組まれました。初めは気が進まなかったと言う岡本さんでしたが、新しい分野への挑戦を支えたのは、やはり人との縁でした。呉服で取引のあった室町周辺のお店が、不動産分野でもお客様になり、その紹介を通じて徐々に仕事が増加。事業は軌道に乗っていきました。ほどなくして、本社から「のれん分け」を許された岡本さんは、それまでのお客様との付き合いをそのまま引き継ぎ、独立して新会社を設立。現在は経営者として、その手腕を振るわれています。「ずっとお付き合いのあるお客様は、銀行よりも私たちを信頼して相談してくださるんですよ。それが本当にうれしいことですね」。また近年は、プライベートで親交のあった研究者の方と、ITソフト開発の事業も立ち上げ、システム復元をはじめ、さまざまなソフトの開発も手がけられています。「紹介していただいた方に恥をかかせない」という信念のもと、常にしっかりと結果を出し、たくさんの人から信頼を得て来た岡本さん。今後も人とのつながりを大切にしながら、自身が楽しんで仕事を続けていくことが目標と語られました。学生へのメッセージをお伺いすると、「自分が作った部が、こうして50年近くも引き継がれていることがうれしいですね。一度途絶えると、再開が難しくなりますから。OB茶会を続けていると、時々、新しい家族を連れて来てくださることがあって、『4年間続けて良かった』と言っていただけることがあります。皆さんにも、ぜひそのように思える活動に取り組んでいただきたいですね」。また、部活動でもお仕事でも、新しいことに挑戦し達成されてきた経験から、毎日に目標を持つことも大切と仰います。「朝にその日の目標をしっかり考え、夜にその結果を振り返ると、経験が次につながっていきます。自分自身を信頼して、頑張ってください」。と、熱いメッセージをいただきました。