シンディ・ローパーが奏でた解放とエンパワーメント —最後の日本公演にみるソフトパワーの本質 2025.04.30

1. シンディ・ローパー最終ツアーに感じた衝動

2025年4月19日、私はシンディ・ローパーの「Girls Just Wanna Have Fun」最終ツアーの大阪公演に参加した。シンディのステージはエネルギーに満ち、そのメッセージは私の心に再び深く響いた。彼女の歌とトークに込められた、女性をはじめとするすべての人々をエンパワー(=力づけ、自信を持たせること)する姿勢に、音楽の社会的影響力をあらためて実感させられた。

シンディの最終ツアーでの来日は、一般ニュースで大きく取り上げられることは少なく、主にスポーツ紙(スポーツ報知 2025)やエンターテインメント情報(Arano 2025など)で報じられるにとどまっている。海外におけるこのツアーの報道も数えるほどである(Byrne 2025など)。しかし、私はこのライブで得た衝動を、国際関係学部をはじめとする世界のことを考える学生たちにぜひ伝えたいと強く思い、この原稿に向かっている。 シンディ・ローパーの音楽は、単なるエンターテインメントを超え、社会問題を通じて共感を呼び起こし、人々の意識と行動を促す力を持っている。私自身、中学生のときに参加したシンディの初来日ライブ(1986年)以来、彼女の音楽に魅せられ励まされてきた。高校生のころ、アメリカ文化にあこがれを抱きながらも、世界の社会的課題の解決こそ若い世代が取り組むべきテーマだと強く感じ始めていた私にとって、シンディの楽曲はアメリカ文化への入り口であるとともに音楽が持つ社会変革の可能性を教えてくれた存在だった。

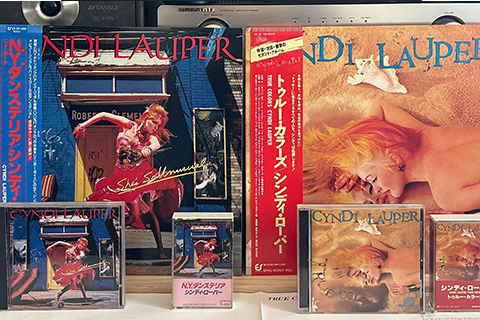

シンディ・ローパーは、音楽を通じて女性の権利や自己表現の重要性を訴えてきた。1983年に発表されたファーストアルバム『She’s So Unusual』は、既成観念にとらわれない彼女自身の生き方を象徴している。その存在とメッセージは、世界中の多様な人々に勇気と自信を与え続けてきた。こうして若いころから私に影響を与え続けてきたシンディ・ローパーは、今回のライブでも変わらぬメッセージを発していた。「We write our own book. You have to remember that. Just so many chapters in your life. We write the chapters.(私たちは自分自身の本を書くの。人生にはたくさんの章があって、その章を私たち自身が書いていくのよ)」と語る彼女の言葉は、人生を自らの手で紡いでいくことの大切さを改めて思い出させる。それは、かつての楽曲と同様に、今も私たちに力強く訴えかけている。

彼女の音楽は、ただ力強いメッセージを伝えるだけでなく、私にとって、40年近く前から勇気を与えてくれたものもある。ある曲は、「どのような色を持っていても美しい」という、シンプルでありながら深いメッセージを伝えていた。そのメッセージは、異なる社会や文化のなかで自分を肯定し、他者を尊重して生きるための支えとなった。私は、海外に居住すれば外国人として、また女性の数が多い大学でクラスに男性が自分一人という状況にたびたび置かれることもあった。気がつけば、自分や周りの人がマイノリティの立場にあることを頻繁に経験し見てきた。しかし、それによって虐げられてきたと感じたということではない。むしろ、世界とはそうした多様な状況の集合体であることを知り、どのような立場にあっても互いを尊厳ある存在として尊重すべきだということを学んできた。そうしたなかで、マイノリティとは何かそして人々(あるいは民族や国家)が自立して生きるにはどうしたらよいかという問いは、私にとって生涯を通じて考え続けるテーマとなった。

2. 楽曲にこめられた社会的メッセージ

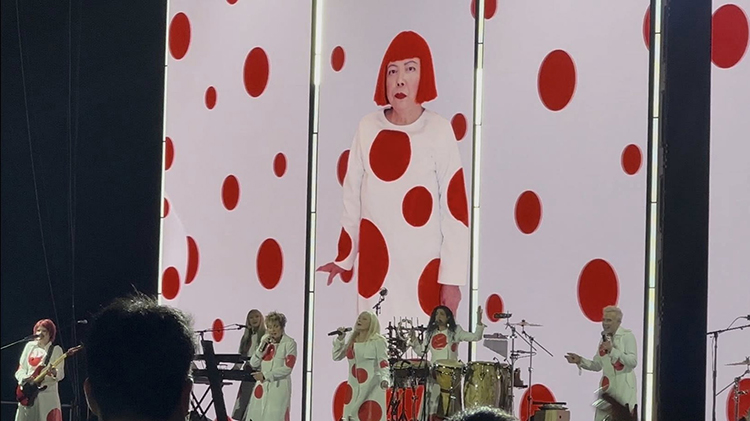

表現するシンディ・ローパー(筆者撮影)

シンディ・ローパーの楽曲には、社会的メッセージが込められている。あるいは社会性と関連付けた解釈が可能である。ここでは、今回の公演で演奏された代表的な曲をそうした視点からいくつか紹介する。それぞれの曲は、YouTubeなどで検索して聴いてほしい。

「She Bop」(1983年)は、女性の性的自立と自由をテーマにした作品で、社会的なタブーに挑戦し、女性が自らの欲望を恥じることなく生きるべきだという強いメッセージを放っている。この曲には、女性が自分の身体や欲望をコントロールし、それを恥じる必要はないという、当時としてはとてもラディカルなメッセージが込められている。この曲はアメリカの保守系団体PMRC(Parents Music Resource Center)によって、問題のある楽曲を集めた「Filthy Fifteen」に選ばれ、検閲対象とされるなど、米国では社会的な議論を巻き起こした(Irvin 2025)。PMRCの活動は、後に音楽作品への「Parental Advisory」警告ラベルの導入にもつながっている(Chilton 2024)。この曲は、今回のライブではオープニングナンバーとして披露された。「She Bop」が流れると、会場は一気に熱気に包まれ、観客の高揚感が一瞬にして最高潮に達した。

今回のライブでは、シンディ・ローパーが語ったトークの一つひとつにも強いメッセージが込められていた。彼女は、「女性にも男性と同じ市民的自由(civil liberty)が認められるべきだ」と語り、さらに、アメリカでは1972年ごろまで女性が単独でクレジットカードを持つことができなかったこと、十分な教育を受けられなかった歴史についても言及した。こうした社会的抑圧の記憶を背景に、シンディは「Fundamental Rights(基本的人権)」をテーマに、音楽を通じて訴え続けてきたのである。そして彼女は、その語りを受けて「I'm Gonna Be Strong」を歌い上げた。この曲は、本来は恋愛における別れの強さを歌ったものであるが、今回のステージでは、女性たちをはじめ人々が困難な状況のなかで強く生きることへの連帯の意味も感じさせるものだった。

「Girls Just Want to Have Fun」(1983年)は、女の子が自由に生きることの重要性を明るく力強く歌い上げる曲であり、当時の厳格なジェンダー規範に挑戦するメッセージを持っている。表面的には楽しいパーティーソングのように聞こえるが、その裏には、女性も男性と同じように自己決定権を持ち、自由に人生を楽しむ権利があるのだという強い主張が込められている。当時、米国社会は依然として「良き妻」「良き母」としての女性像を押し付ける空気が強かったことが想像できるが、シンディ・ローパーはこの曲を通して、そんな期待を笑い飛ばし、自由な自己表現を肯定した。今回のライブではこの曲がラストを飾り、観客は立ち上がり、声を合わせて歌いながら、自由と喜びを全身で表現していたように私には見えた。そして、最高の盛り上がりの中でライブは幕を閉じた。時代を超えて愛され続けるこの曲は、今もなお、多くの人々に自分らしく生きることの勇気を与え続けている。

「I Drove All Night」(1989年)は、情熱を持って自ら行動することの重要性を示唆している。シンディ・ローパーは、このライブで、この曲について「女性が自らの目的のために車を運転する姿を描いた歌が当時ラジオで流れていなかったから作った」と語った。主体的に愛を求め行動する女性像を描いたこの曲は、女性に着せられる受け身なイメージを打ち破る力強いメッセージとなっている。自分で車を運転することは「power(力)」であるとシンディは語る。それは自由や自己決定権の象徴でもあり、ここでも女性が自らの情熱と意思で行動する姿を力強く描き出している。

「Sally’s Pigeons」は、1993年にリリースされた曲である。シンディ・ローパーがかつて暮らしていたニューヨークの労働者階級の町で、10代のうちに妊娠し、安全でない違法な中絶によって命を落とした友人のことを歌っている。シンディが10代であった1960年代のニューヨーク州では、人工中絶は違法であった(Planned Parenthood Action Fund 2025)。そのため、米国では闇中絶で年間1万人が命を落とすような状況であったという(Thernstrom 2016)。シンディはこの歌を通して、中絶の権利、医療アクセス、そして貧困やジェンダー格差といった社会問題への深いメッセージを込めているのだろう。この曲は、個人の体験を通じて、制度的不平等や社会の無関心に対する抗議となっていると言え、シンディ・ローパーが社会派アーティストとしての一面を強く打ち出した作品でもある。

「True Colors」(1986年)は、友人がAIDSで亡くなったことを受けて作った作品である(Irvin 2023)。自己表現とアイデンティティの重要性を歌い上げ、誰もが自分をありのままに受け入れ、他人の期待に縛られずに生きることを鼓舞している。曲中では "don't be afraid"(怖がらないで)という言葉が繰り返され、恐れずに本当の自分を見せることの大切さが強調される。私たち一人ひとりが持つ「本当の自分」は、色とりどりの虹のように、それぞれ異なるからこそ美しく輝く。自分自身の個性や感情を隠さずに表現することを促すこのメッセージは、特に社会的に疎外されている人々やマイノリティの立場にある人にとって、強力なエンパワーメント・ソングとなった。「True Colors」は、そうした疎外感を感じている人々や支援者にとって、より深い意味と力を持つ存在であったが、今を生きる私たちにも強烈に語りかけてくる曲である。今回のライブではアンコールで披露され、シンディ・ローパーはアリーナ中央のステージに立ち、虹色の布をはためかせながら力強く歌い切った。その光景は、最高の感動を呼び起こし、観客の心に深く刻まれたに違いない。

これらの曲を通じて、シンディ・ローパーは社会的な問題や個人の権利、エンパワーメントに強いメッセージを込めたアーティストであることが分かる。なお今回の日本公演の各曲の音楽的な解説は、ローリングストーンズ誌ウェブ版が詳しい(Arano 2025)。

3. 音楽とアートが描く「自由」

今回の公演では、シンディ・ローパーはアーティストとのコラボレーションにも力を注いでいた。彼女は大学ではアート専攻であり、かねてより音楽とアートと美しく組み合わせたかったと語っている(Ho 2024)。この公演でもステージ上からその想いを観客に伝えた。シンディがまとった衣装には、複数の衣装デザイナーとのコラボレーションがちりばめられていた。Jeffrey Mackや、Christian Siriano、Daniel Wurtzelといったデザイナーの名前を紹介しながら、ステージ上でウィッグを外し、舞台裏での着替えの様子をスクリーンに映し出す場面もあった。それは、自らの姿をありのままにさらけ出し、その瞬間さえもアートに昇華させる彼女らしい表現だった。衣装を着替えるシーンを見せること自体が、衣装アーティストたちへの敬意の表れでもあっただろう。

なかでも最も印象的だったのは、草間彌生(96歳、日本を代表する世界的現代アーティスト)とのコラボレーションであった。最後に演奏された「Girls Just Want to Have Fun」では、草間の特徴的なドットパターンがステージのスクリーンいっぱいに映し出され、シンディやバンドメンバーの衣装も同じ柄で統一された。白地に赤い水玉をあしらったデザインが、観客の記憶に強烈に焼き付いた。草間彌生にとって、水玉模様は単なる装飾ではなく、深い象徴性を持つモチーフである。森美術館(2013)によると、この水玉のアートは、「地球、月、太陽、人間など森羅万象のすべてのものは無数の水玉でできており、その水玉を反復・増殖させることは自己を消滅させ、宇宙の根源にたち返ることを意味」しているといい、彼女の作品において無限性や自己消滅を表現する手段として用いられてきた。シンディ・ローパーの音楽が「個性」「自由」「抑圧への抵抗」をテーマに展開してきたように、草間彌生もまた、自らの内なる声を作品に込め、自由を追い求めてきた存在である。ふたりの芸術は、自己表現の重要性を訴え、抑圧的な社会からの解放と、ありのままに生きることの力強さを観客に伝える、まさにパワフルな「共演」となった。

4. 音楽と言葉がつなぐ国際的連帯への希望

このように、シンディ・ローパーの音楽は、単なるエンターテインメントにとどまらず、社会的な連帯を築く力を持っていると感じさせる。彼女の歌詞には、世界中の女性やマイノリティに対するエンパワーメントのメッセージが込められており、グローバル化によって統一と分断が併存するこの世界を見るための重要な視点を提供している。私自身、いま日本でマジョリティに属しているかのような錯覚を持つこともあるが、実際には、誰もがそれぞれにマイノリティ性を抱えて生きている。世界を歩き生活してきた中で、私自身も、立場を変えれば容易に「少数者」となる場面に何度も出会ってきた。それは私だけでなく、誰にとっても起こりうる経験であるだろう。そんななか、音楽、言葉、そしてアートが融合し、国境や属性を超えて世界的な連帯を呼びかけているように感じられた。国や地域の違いを超えて、多くの人々が彼女の音楽に励まされ、連帯の意識を育んでいることは、文化現象を超えた個人や市民社会の変革を促す力となりうる。

音楽や芸術、言論が持つ力は、軍事的強制や経済力といった「ハードパワー」とは異なるかたちで、世界に影響を与える。国際関係学においては、こうした力を「ソフトパワー」と呼ぶ。それは、軍事的圧力や経済的取引を通じてではなく、文化や価値観を通じて他者の心を動かし、共感と影響力を広げる力である。シンディ・ローパーのフェアウェルツアーは、まさにこのソフトパワーの本質を体現していた。私たちが国際社会を見るとき、ハードパワーだけでは世界の平和を築くことはできない。むしろ、シンディ・ローパーのように、人々の心に働きかける力——文化、音楽、アートといったソフトパワーこそが、持続可能な平和と連帯を支える源になりうるのだ。学生たちには、この目に見えにくいが確かな力に目を向け、自らも世界との新しい関わり方を模索してほしいと願っている。

※本稿に示した音楽やアートに対する考察は、筆者の一つの見方にすぎない。学生の皆さんも、自由な視点で自らの解釈を広げてほしい。

参考文献

- Arano, Masatoshi (2025). 「シンディ・ローパー「最後の来日ツアー」を総括 キャリアと生き方、ガールパワーを凝縮した最高の幕引き」 Rolling Stones. (4月26日). (最終アクセス日: 2025年4月26日)

- Byrne, Tim (2025). Cyndi Lauper review – 80s pop eccentric hasn’t changed a bit. The Guardian. (April 3). (Accessed on April 26, 2025).

- Chilton, Martin (2024). The Filthy Fifteen: Censorship, Gore And The Parental Advisory Sticker. uDiscoverMusic. (September 24). (Accessed on April 26, 2025).

- Ho, karen (2024). Cyndi Lauper’s Farewell Tour Features Yayoi Kusama, Daniel Wurtzel, Refik Anadol, and Other Artists. ARTnews. (October 21). (Accessed on April 26, 2025).

- Irvin, Jack (2025). Cyndi Lauper Recalls Being Told to 'Write a Song About Female Masturbation' and Ensuring the Lyrics Weren't 'Obvious'. People. (February 4). (Accessed on April 26, 2025).

- Irvin, Jack (2023). Cyndi Lauper Says She Recorded 'True Colors' to 'Feel Better' After Her Friend Died of AIDS (Exclusive). People. (June 20). (Accessed on April 26, 2025).

- Planned Parenthood Action Fund (2025). Historical Abortion Law Timeline: 1850 to Today. (Accessed on April 26, 2025).

- Thernstrom, Melanie (2016). Roe v. Wade Ended a Dark Era for Women. But Are Your Rights Still Safe? Glamour. (January 19). (Accessed on April 26, 2025).

- スポーツ報知 (2025). 「シンディ・ローパー、最後の来日公演で「True Colors」など16曲披露 涙ぐみ感謝伝える場面も」. (4月22日) (最終アクセス日: 2025年4月26日)

- 森美術館(2013). 「草間彌生《愛が呼んでいる》1分でわかる「LOVE展」~アーティスト&作品紹介(7)」森美術館公式ブログ(6月12日). (最終アクセス日: 2025年4月27日)