新時代の核軍拡論と核禁条約の可能性を考える

2025.04.07

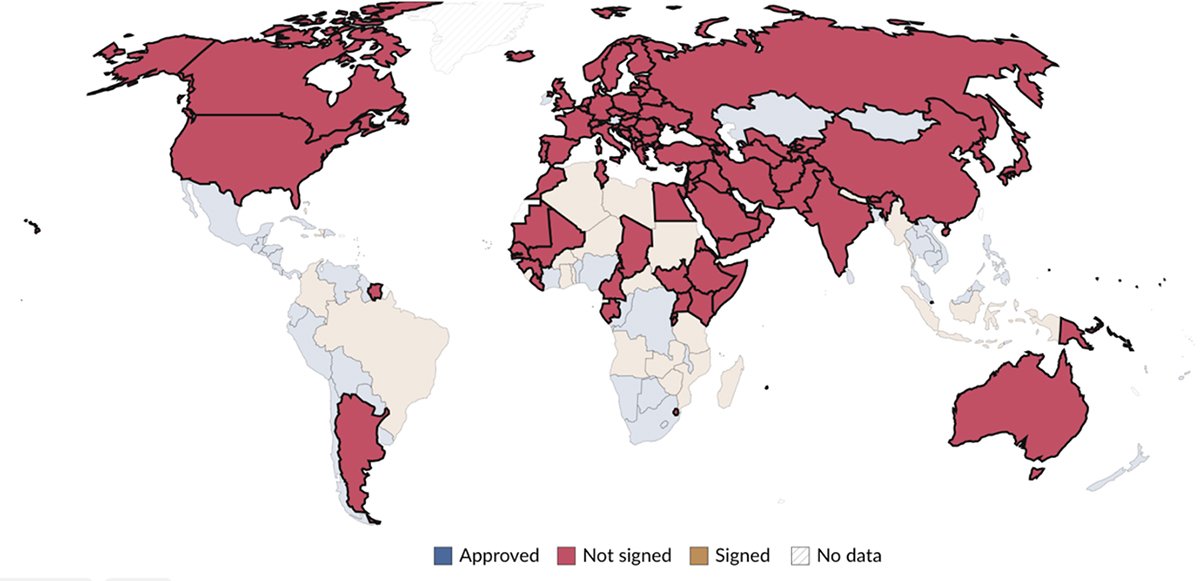

核兵器禁止条約の現在

2025年3月に国連本部で核兵器禁止条約の締約国会議が行われました。この条約に参加する国は自国内での核開発や核保有を禁止し、非締約国にも条約参加を促す義務を負うことになります。誰もが賛同する趣旨の条約に思えるかもしれませんが、現時点では条約を批准しているのが73カ国、署名しているがまだ批准に至っていないのが21カ国。国連加盟国は193カ国ありますので、締約国はその半数に満たないのが現状です。

「南側」の条約参加国

核兵器禁止条約批准国の多くは南半球にあります。アフリカ、ラテン・アメリカ、カリブ海域、オセアニア圏の国々が条約を比較的強く支持する傾向にあります※1。逆に北米、ヨーロッパ、北東アジアでは条約に未参加ないし条約に反対する国が多くあります。

核兵器禁止条約未署名国(赤)

"Data Page: Status of countries regarding the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons", in Bastian Herre, Pablo Rosado and Max Roser (2024), Nuclear Weapons. Data adapted from United Nations Office for Disarmament Affairs. Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/prohibition-of-nuclear-weapons.

政府と世論との乖離

日本やオーストラリアなどの政府が核禁条約不参加を選択している一方で、多くの市民は参加を支持しています。近年のさまざまな世論調査結果からすると、オーストラリアや日本では条約参加支持者が全体の約6-7割程度で推移しています※63。世論が政策を決定するということはこの件に関しては現時点ではみられません。

第二次トランプ政権の米国と世界

今年2025年に米国で第2次トランプ政権が発足しました。新政権は「米国ファースト」を唱え、直接的に米国の利益に敵わないと政権側がみなす政策の見直しや打ち切りを表明しています。いくつかの例を挙げますと、例えばUSAIDという米国の海外援助制度は解体されつつあります。また、国務省は多くの留学生に支給されている奨学金を停止しています。ロシアの攻撃に苦しむウクライナへの支援の一時停止もありました。米国が国際的な協力体制の主軸だった時代の終焉を象徴するような出来事が続いています。

核の傘崩壊後と核拡散の予測

こうした米国の政策的変異を受けて「核の傘に守られている」と信じていた国々では、その約束が無効になったのではないかと心配する声があがっています※4。新しい安全保障戦略を打ち出す国が多くなりそうです。その国々ではどのような方針が選択されるのでしょうか?ある米国の外交政策の専門誌によると、これから多くの国は軍拡に乗り出し、再度核拡散の時代に入ることになるらしい※5。より具体的に、米政府の政策情報を専門とするサイトでは、元CIA・国務省など米情報部出身の論客は、核不拡散体制の終焉がまず日本と韓国とドイツでの核武装に繋がり、追ってオーストラリアや南アやアルゼンチンも核武装を選択するだろう、と予測されています※6。

日本核武装論の関する最近の議論

こうした米国の一部の専門家の意見と同じようなものが実は日本でも出てきています。2025年3月に日本で発行される主な英字新聞であるThe Japan Timesは第2次トランプ政権と日本の安全保障政策の転換に言及する複数の記事を掲載しました。ある国際関係学の専門家は、日本が米国の核の傘に頼れなくなりつつある今日、核武装に関する議論が必要であるとする国内外の研究者や外交官の話を紹介しました※7。同誌が再掲載したBloombergの論説記事でも、トランプ危機は日本にとって軍拡を進めて核武装を議論するチャンスだ、と解説されていました※8。このように軍拡や核武装化を論じているのはもちろん一部の専門家に限ります。ただ、現在米露が展開している武力政治を前に、そのような主張に傾聴する人も増える可能性はありそうです※9。

現代的核廃絶論への回帰

「核の傘」とはいわば一部の中小国が大国の庇護を受ける制度でした。しかし、大国の庇護を受けることは、大国に隷属することと似ています。この視点から、核の傘の崩壊はつまりある種の「解放」とも捉えることができます。さらに、核の傘下にあった多くの国々がそれを理由で核兵器禁止条約に参加しなかったなら、その庇護がなくなって今日、参加しない理由がなくなった、とも考えられます。それらの国も「剥き出し」の状態になっているなら、既に条約を批准している他の「弱い」国と組をするべき時が来ています。カナダや日本、オーストラリアやドイツが核禁条約に参加すれば反核の国際的な規範性が強まり、核兵器保有国にプレッシャーをかけ、より安全な世界へと少し近づくことができるはずです。

1. https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status

2. https://banmonitor.org/tpnw-status

3. https://icanw.org.au/new-poll-results/

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1757162.html

4. https://www.erc-microcode.eu/research-report-0125 .

5. Debak Das & Rachel A. Epstein, "An unreliable America means more countries want the bomb". Foreign Policy. 14 March 2025.

6. Glenn Chafetz & Zachary S. Davis, "The end of nonproliferation?" Defense One, 16 March 2025.

7. Brad Glosserman, "Japan reels from--and steels for--U.S. policy shifts", The Japan Times, 11 March 2025.

8. Gearoid Reidy, "Use the bogeyman to confront Japan's defense taboos". Bloomberg, 11 March 2025.

9. ちなみにですが、専門家は核兵器保有で外交政策上有利になる、とする議論に対してかなり懐疑的です:Todd S. Sechser, Matthew Fuhrmann, 2017. Nuclear weapons and coercive diplomacy, Cambridge University Press参照. 他方で、韓国では確実に核武装派が市民の間でかなり増えているが、エリートの間ではそうでもない、とされます:Victor Cha, 2024, Breaking bad. South Korea's nuclear option. Center for Strategic and International Studies.

マコーマック ノア 教授

歴史社会学、比較文化論