修復されたノートルダム大聖堂と変容するパリ 2025.04.25

大聖堂の火災とその修復

2019年4月15日、パリのノートルダム大聖堂の屋根の部分が炎に包まれた。火がどんどん燃えひろがって、ついに尖塔や屋根が焼け落ちていく様子は、ニュースやSNSなど各種メディアを通じて世界中に配信された。傍で熱心に讃美歌を歌ったり涙を流して祈りを捧げたりして見守るパリ市民の姿に心を打たれた方も多かったに違いない。

その大聖堂が修復を終えて、2024年12月8日から一般公開が始まっている。専門家たちの当初の見積もりによれば、再建には数十年は必要だとのことだったが、修復は5年半でほぼ完了した。建築家や彫刻家、屋根職人、石工などの専門家の共同作業のおかげで、火災前と変わらない外観が復元された。内部も煤などの汚れが落とされた結果、建設当時に近いクリーム色が再現され、以前とはまったく異なる明るい印象を与えることになった。この白く輝く大聖堂に入場するため、予約サイトにはアクセスが殺到している。今年の訪問者数はルーヴル美術館、エッフェル塔、ヴェルサイユ宮殿を上回るとも言われている。

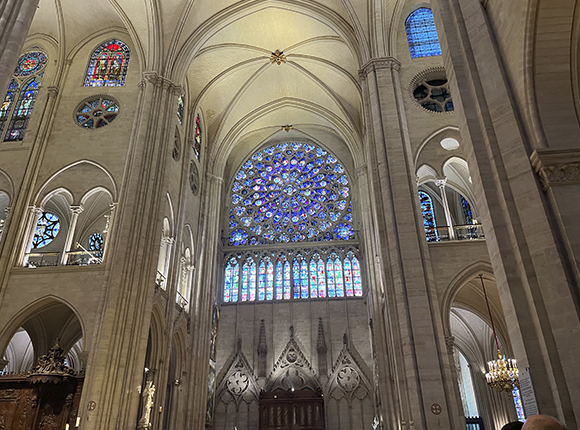

白くなった天井のリブ・ヴォールトが美しい

大聖堂の修復を巡る議論

このように無事元通りとなったノートルダム大聖堂だが、実は、火災から2日後に、焼け落ちた尖塔の代わりに新たなデザインの尖塔を建てるというアイデアがマクロン大統領から発表されたことはご存知だろうか。この提案を意外に思う人は多いだろう。もし日本であれば完全に元の姿に復元するか、あるいはまったく新しい建物を建てるかの二択になったのではないか。たとえば、2019年10月に同じく火災で焼け落ちた首里城に新しいデザインを施すべきかどうかという議論がなされたとは寡聞にして知らない。首里城はこれまでも何度も焼け落ちたが、その都度元の形で再建されている。ノートルダムの尖塔のコンペが行われるという話を聞いた世界中の建築事務所は、それぞれのデザイン案を続々と発表した。一番多かったのは、現代建築らしくガラスを用いた案である。しかしながら、フランス政府は多方面の専門家や団体と1年以上協議した結果、新しいデザインを施さず、19世紀の建築家ヴィオレ=ル=デュックがデザインした尖塔をそのまま復元することに決めた。

パリという都市のダイナミズム

私自身はノートルダム大聖堂の修復を喜び、言祝ぐ大勢のひとりなのだが、マクロン大統領がなぜこのような突飛にも思われる提案を行ったのか、その理由をパリという都市の発展の歴史と絡めて考えてみたい。

パリでは古い建物の外観を生かしつつ他の用途に転用することが非常に多い。19世紀に作られた鉄道のオルセー駅が1986年にはオルセー美術館に生まれ変わった例や、18世紀に穀物取引所として作られたブルス・ドゥ・コメルスが2021年に安藤忠雄の手で現代美術館としてオープンした例は有名である。

しかしその一方で、パリは常に新しいものを取り入れながら変化してきた。いまでこそパリのシンボル的な存在になっているエッフェル塔だが、1889年のパリ万博に合わせて建築されたときには「醜い鉄の骸骨」と呼ばれ、1930年代になっても状況は変わらなかったという。また、1970年にほぼ無名だったレンツォ・ピアノとリチャード・ロジャースが設計した現代美術館ポンピドゥー・センターは、いまでは人々の憩いの場になっているが、エスカレーターやダクトなど本来内側にあるべき設備が外側に出ているという奇抜なデザインのため、建設当時は市民にひどく嫌われた。

そして、1984年、ルーヴル美術館の中庭にガラスのピラミッドが建設されると決まった時には、9割のフランス国民が反対したという。当時のミッテラン大統領が指名したイオ・ミン・ペイの斬新なデザインに対して激しい反発が生じ、国民がガラスのピラミッドの建設を納得するまでに5年もかかった。いまではルーヴル美術館の景観は、映画『ダ・ヴィンチ・コード』(2006年)の影響もあってか、ガラスのピラミッドなしでは考えられなくなっている。

建造物の外観の維持と革新に関する近年の例としては、創業1870年の老舗デパート、サマリテーヌが挙げられる。セーヌ河に近いポン・ヌフ館のファサードは19世紀末のアール・ヌーヴォー様式、20世紀初頭のアール・デコ様式で復元する一方で、反対側のリヴォリ通りのファサードについては妹島和世+西沢立衛(SANAA)が波打つ透明な外壁をデザインして、歴史的な建築の立ち並ぶパリの目抜き通りに新鮮な風を吹き込んだ。

単に建物を保存するのでも破壊するのでもなく、パリは全体の調和を保ちながら新しいものを適宜取り込み、いわばパリらしさを常に試してきた。時間を止めたかのごとく古く美しい景観を保存するヴェネツィアやプラハとも、驚くべきスピードで破壊と創造を繰り返して変貌を止めることのない東京とも、パリはかなり異なっている。保守と革新の立場のせめぎ合いのなかで、パリは景観をアップデートしながらその歴史を重ねてきたのだ。

パリ変容のコンセンサス

ところで、エッフェル塔をはじめ、建設当時は批判されていた建造物がやがて街の景観の一部として受け入れられるに至ったのはなぜなのだろうか。先に挙げたルーヴル美術館のガラスのピラミッドを例に取ろう。まず、ミッテラン大統領が都市計画のひとつとして国民に粘り強く説明した結果だと考えられる。

ルーヴル美術館の中庭にガラスのピラミッドを建造し、ここを東の起点としてテュイルリー庭園とシャンゼリゼ大通りを通って凱旋門の向こう側、超高層ビルが立ち並ぶラ・デファンス地区のグランダルシュまで東西をまっすぐ繋ぐという「パリ・グラン・プロジェ(大計画)」である。ガラスのピラミッド建築は、19世紀のパリ大改造を歴史的に継承し、パリの歴史軸というコンセプトに従って空間的なパースペクティヴを発展させるという計画の一部だった。もちろん中央集権主義的であることは否定できないが、それでもその壮大な都市計画には目を見張らざるをえない。

他方で、都市の変化を受け容れる人々の審美観も重要である。古い街並みのなかにいきなり現代的な建築物や現代アートが出現することに最初は当惑した市民も、徐々に、この違和感を楽しめるようになった。思いがけないもの同士の組み合わせは、新しい一面を発見させる。ピラミッドとルーヴル宮殿は一見関係ないように見えるが、組み合わせられることでルーヴル美術館のエジプト・コレクションを連想させたり(植民地主義的ではあることはともかく)、両者がその幾何学的な形状によって響き合ったり、宮殿の隣に位置するやはり幾何学的なフランス式庭園であるテュイルリー庭園との共通点が見えるようになったりする。思いがけない組み合わせは驚きを生む。

大胆な建築や現代美術が景観を変化させ、街の古い魅力を引き出しながら、パリを変化させていく。古い景観を守りたいという保守的な願望と、新たな試みに挑戦したいという革新的な精神、この拮抗するふたつの力の間で揺れながら、パリは世界にほかに類のない都市として、人々を惹きつけてきたのだ。

パリのノートルダム大聖堂のダイナミズム

さて、ノートルダム大聖堂に話を戻そう。ダイナミックなパリと同じように、大聖堂もまたさまざまな変容を受け入れてきた。元々大聖堂の立っているあたりには、ケルト系のパリシー族(「パリ」の語源)信仰の聖所があった。1160年、フランス国王のルイ7世がキリスト教信仰をより普及させる目的で、この地に大聖堂を建設することを決めた。ヴァイキングの船舶技術、イスラム建築、ビザンチン建築の治金技術など当時の最先端の知を応用して、リブ・ヴォールト、尖頭アーチ、フライング・バットレスという革新的な建築方法を生み出した。当時の人々は、これまでに見たことのない巨大な建物に驚愕したに違いない。後にゴシックと呼ばれることになるこの建築様式は、その後ヨーロッパ中に広がっていった。

ゴシック建築の傑作であるパリのノートルダム大聖堂は完成した後も、13世紀の盛期ゴシック、17世紀の古典主義など、時代の要請に応じて姿を変えつづけた。1789年のフランス革命では、王の彫像をはじめ王権の象徴となるものが徹底的に破壊された。19世紀に中世を称揚するロマン主義のユゴーらが保護を訴えると、荒廃した大聖堂を救う国家規模のプロジェクトが開始した。私たちの思い浮かべるノートルダム大聖堂は、この派手な装飾を伴って19世紀に改修されたノートルダムの姿だろう。

たとえばディズニー映画『ノートルダムの鐘』(1996年)でカジモドの相手をするガルグイユは、元からあったものではなく、ヴィオレ=ル=デュックの創作したものが元となっている。ヴィオレ=ル=デュックは大聖堂を修復する際、これまでになく背が高く壮麗な尖塔と、もともと存在しなかった彫像群を屋根の上に設置した。そのため、彼の修復を「誤った修復」だとする批判も存在する。

いずれにせよ、ノートルダム大聖堂はパリと同様古い歴史の痕跡を留めつつも、時代によって形を変えてきた建造物なのである。

パリのノートルダム大聖堂のダイナミズム

さて、回り道をしてきたが、冒頭の問いに戻ろう。マクロン大統領はなぜ尖塔のデザインを変更するという提案を行ったのか。ヴィオレ=ル=デュックの尖塔が中世ではなく19世紀の作品であるということに加え、おそらく、こうしたパリとノートルダム大聖堂の変容の歴史が頭にあったからではないだろうか。だが、「パリ大計画」のなかにガラスのピラミッドを位置づけたミッテランとは異なり、肝心の都市計画のヴィジョンが欠けていたと思しきマクロン大統領は、自らの改築案を正当化できるだけの根拠を国民に説明できなかった。

もちろん、世界遺産の一部をなすパリのノートルダム大聖堂を火災前の姿に修復したのは適切である。歴史的建造物の改築、さらには街の景観を変容させるという考え方は歴史的建造物の保存の観点とはそぐわない。ただ、私自身は美しく荘厳なノートルダム大聖堂の元通りの姿にほっとしながらも、現代建築との融合によってパリに新たな活気を与えるノートルダムも見てみたかったという気持ちを密かに抱いている。

パリはモードや芸術において失敗を恐れず新たな革新的な美の基準を探求し、その試みを普遍的な美に昇華させる場を提供してきた。私の研究対象であるシュルレアリスムという芸術運動も、そうした挑戦を受け入れる度量のあるパリを舞台としてはじめて可能になったといえる。だから、もしかするとノートルダムの「改変」さえもパリであれば新たな美として受けとめたのではないかと夢想してしまうのだ。

長谷川 晶子 准教授

外国語学部 ヨーロッパ言語学科 フランス語専攻