金星の地表は、Venusの名がもたらす優美なイメージからはかけ離れた灼熱地獄である。しかも、分厚い硫酸の雲におおわれた二酸化炭素の大気は、猛烈な速さで動いているのだという。こうした金星の気象の謎に迫るべく、理論モデルと、探査衛星「あかつき」から送られてくる観測データをもとに研究を進めているのが、理学部の高木征弘教授だ。

金星の大気の謎「スーパーローテーション」を解き明かす!

——— 金星の気象を研究するようになったきっかけを教えてください。

もともと星を見るのが好きで、中高時代はよくプラネタリウムに出かけました。大学3年生のとき、気象を扱う「地球惑星物理学専攻」の研究室に所属して、そのまま大学院へ進みました。地球の気象はすでに多くの研究者が手がけていたので、私は地球以外の惑星のことを知りたいと思って、金星を研究対象に選びました。当時は金星に関する観測データが乏しく、まだ理論研究の段階だったので、そこからスタートできる点も面白かったですね。それ以来一貫して金星の気象を研究してきました。

ただ、ひとくちに金星の気象といっても研究テーマはさまざまです。私は大気力学が専門で、風がどう吹くか、温度分布がどう決まるか、などを研究しています。

——— 金星の気象は、地球とどう違うのでしょうか。

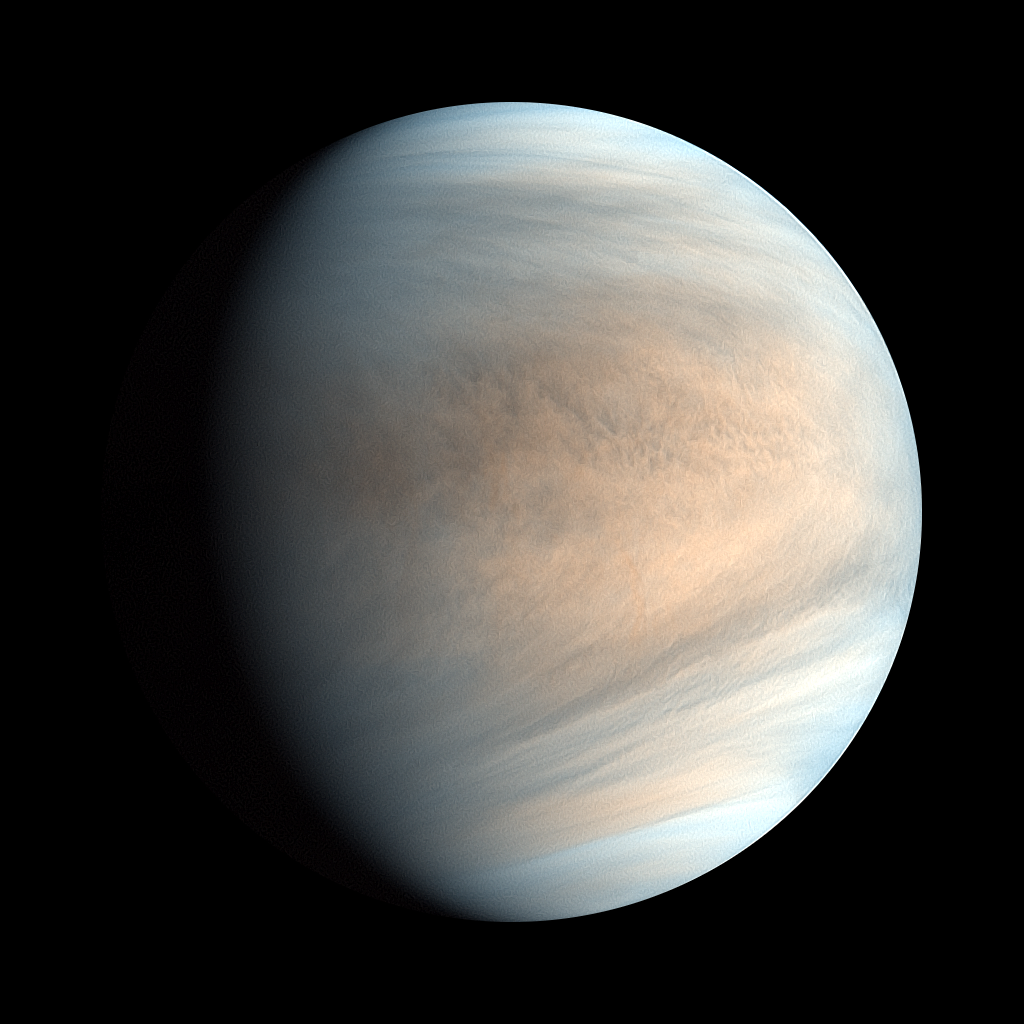

地球と金星は双子に例えられるほど、大きさも重力も内部構造も似ています。星を取りまく気体(空気)のことを「大気」といい、地球と同様に金星にも大気があります。ただし金星の大気の成分は、地球とはまったく違って、ほとんどが二酸化炭素です。大気の密度も非常に高く、地上の気温は約460℃、約90気圧がかかっています。金星の環境は地球よりはるかに過酷なのです。

そして金星の大気の運動、つまり風の吹き方も、地球とはかけ離れています。

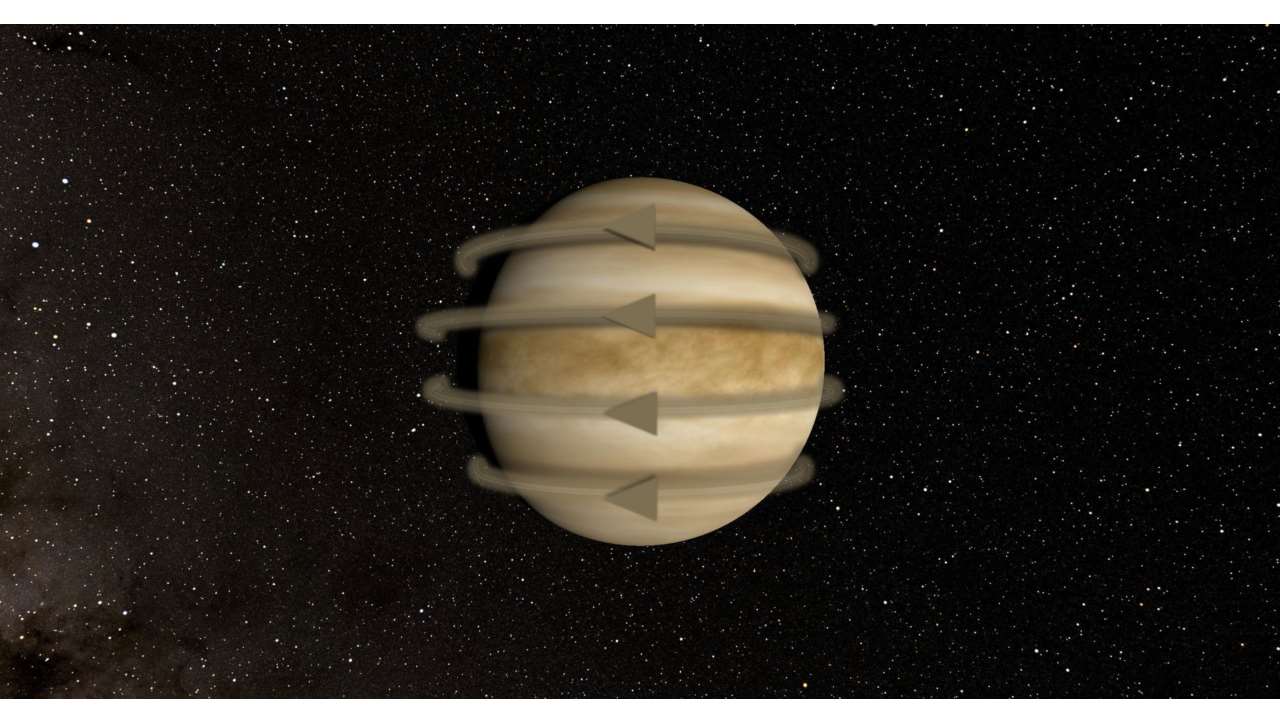

金星の自転は地球とは逆で、西向きに回転しています。自転周期はとてもゆっくりで、ひと回転するのに243地球日もかかるのですが、高層の大気は、最高時速360㎞(秒速100m)、自転の 倍という猛烈な速さで、自転を追い越しながら東から西へと動いています。風が吹いているというより、惑星大気全体が自転よりも速く回転しているイメージですね。この大規模な大気の循環のことを「スーパーローテーション」と呼びます。

自転より遥かに高速で大気が流動する ——— このような現象がなぜ起きるのか。70年代に打ち上げられた旧ソ連やアメリカの探査機によって発見されたスーパーローテーションは、それ以来、太陽系最大の謎の一つとして、ながらく惑星気象学者を悩ませてきました。

私は「熱潮汐波」というメカニズムを手がかりにスーパーローテーションの謎に挑んできました。

熱潮汐波とスーパーローテーションの関係

——— 熱潮汐波とはどういった現象でしょうか?

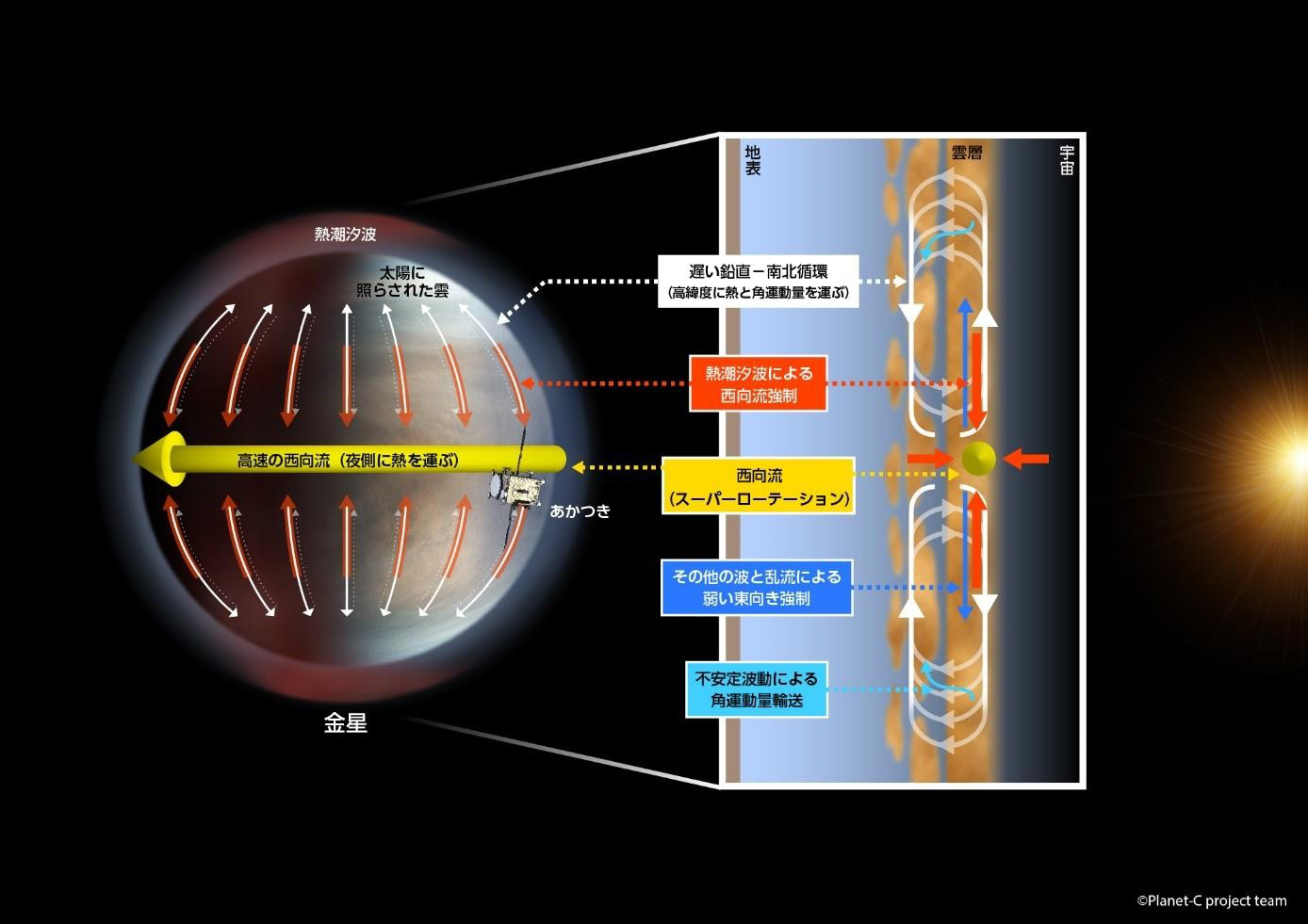

熱潮汐波のメカニズムを金星の「雲」を手がかりに説明しましょう。地球では、晴れの日や曇りの日があることからもわかるように、雲は現れたり現れなかったりしますが、金星は惑星大気全体が常に分厚い雲におおわれています。太陽の熱エネルギーの大部分はこの雲に吸収され、地表にはほとんど届きません。昼間、雲が吸収した熱エネルギーによって大気は加熱され膨張しますが、夜になると赤外放射により冷却され収縮してもとの状態に戻ろうとします。この加熱と冷却により金星大気は水のように大きく波打ちます。この波が熱潮汐波です。自転方向は地球とは逆なので、地表から見上げると太陽は西から昇って東に沈みますが、熱潮汐波はこの太陽の動きに追随する形で観測されます(「潮汐」といっても、地球の海に発生する干満とは関係ありません)。

ところでこの熱潮汐波は、重力を復元力とする「重力波」の一つで、波の位相速度、すなわち太陽の進行方向に運動量を持ちます。この運動量は上下方向に伝わる性質があります。その結果、太陽の熱エネルギーを吸収した雲(熱潮汐波が発生した場所)からは運動量が持ち去られることになります。それを打ち消すために、太陽の進行方向と逆向きの運動量が発生し、これが東から西へ吹く風のもととなる、というわけです。

ただし、このメカニズムだけでは、秒速100mものスーパーローテーションの風は説明できません。そこで私は、熱潮汐波のうち、濃密な二酸化炭素の大気を下方向へ伝わった波が金星地表にまで届くかどうか、という点に着目して、波をいくつかの成分に分けて調べてみました。すると、ある成分については地表まで届いていることがわかりました。この波の成分は、地表で金星の自転方向への大気の流れを発生させます。この流れは地表との摩擦によって最終的にゼロとなりますが、そのとき地表からはこの流れを打ち消す運動量、つまり東から西への運動量が大気に与えられ、これが上空の強風を引き起こすのです。私がこの仮説をもとにモデルを作ってシミュレーションしたところ、高い精度で再現できました。

金星探査衛星「あかつき」プロジェクトへの参加

私が博士号を取って東京大学で働いていたころ、JAXAの金星探査衛星打ち上げのプロジェクトがスタートしました。「あかつき」は地球以外の惑星を周回する気象衛星としては世界初で、スーパーローテーションの解明を主なミッションとしていたので、私もこのプロジェクトに参加することになりました。

——— シミュレーションによる理論的な研究と、実際の観測データはどう関係するのでしょうか?

金星の大気に関するモデルの妥当性を確認し、改良していくうえで、「あかつき」の観測データはたいへん有用です。直接観測したデータの裏付けが理論の信頼性を高め、研究がリアリティを持つようになりました。熱潮汐波のメカニズムについても「あかつき」のデータで初めて明らかになったことが沢山あります。「あかつき」の後継プロジェクトも計画されていますから、その時は観測範囲を拡大して、金星の全球的なデータを取得したいですね。

——— 地球以外の惑星の気象の研究は、私たちの生活にどう役立つのでしょうか?

地球の気候の予測や研究は、あくまで地球の気象データに基づいています。だから、地球が今以上に温暖化したときに、海洋や大気の循環がどうなるかを研究しようとしても、地球のデータを使っている限り、推測にならざるを得ません。でも、地球と金星の両方の気象をうまく説明できれば、その間にある「温暖化した地球」の気象もうまく説明できるようになるかもしれません。

私は最近では、地球の気象研究に使われている「AFES(Atmospheric General Circulation Model for Earth Simulator)」という大気大循環モデルを金星用に改造した「AFES-Venus」を使ってシミュレーション研究を進めています。金星の気象の研究は、地球温暖化研究の信頼性を上げることにも、間接的にではあるけれども、貢献できると思っています。金星の気象を解明することは、地球をはじめとする惑星気象すべての理解を進めることにつながるのです。