現在話されている言語や、文献資料に残された書記記録を突き合わせて、古代のことばの姿を蘇らせる研究分野を「比較言語学」という。インド・ヨーロッパ諸語を専門とする吉田和彦教授は、古代語であるヒッタイト語をはじめ様々な言語の資料を調べ上げ、生涯をかけて「ことばの復元」の研究に取り組んできた。

言語学に興味をもったきっかけ

僕の世代は高校生の頃が高度成長期で、みな一様にあくせくと働いている時代でした。日本人が働き者だったことは確かです が、なんだか余裕がなさそうで、あまり楽しい人生を送っているようには見えませんでした。僕は、通っていた高校の校風がかなり自由だったこともあって、自分の好きなことをやりたいという気持ちを強く持つようになり、進学先は同じ自由な雰囲気のある京都大学の文学部を選びました。

——— 言語学を学ぼうと思って文学部に入ったのですか?

いえ、言語学という学問があることを知ったのは大学に入ってからです。月曜日の五限目に開講されていた西田龍雄1先生の「言語学概論」を履修して、内容は非常に難しかったのですが、何か奥深いものを感じました。当時の京大はまだ旧制高校の雰囲気を残していましたから、ドイツ語やフランス語はたしなみとして当然やったけれど、他にも古代ギリシア語、ラテン語、古代インドの言語であるサンスクリットなどの授業も取りました。文法の基礎を習得して、実際のテキストを読み解く、というのがすごくおもしろく感じました。

これらの古代語には共通点が非常に多く、複数の言語を知ることで、ひとつの言語をより深く理解できるようになります。こうしたことからことばの歴史に関心を持ち、言語学のなかでも古代言語の姿を明らかにする「比較言語学」を勉強するようになりました。比較言語学は、考古学や歴史学に近い分野で、ことばそのものを使って、古代のことばを理論的に再構成したり、ことばの歴史的変化の経緯を辿ったりする学問です。

そして、もっと比較言語学を学びたい、世界とわたり合える研究をしたいと思い、アメリカの大学に留学して、古代語の一つであるヒッタイト語の文法に関する研究で博士号(Ph. D.)を取得しました。以来、ヒッタイト語を中心に古代語の研究を続けてきました。

ヒッタイト語のしくみを明らかにする

——— ヒッタイト語とはどんな言語ですか?

紀元前1700 〜 1200年ごろ、アナトリア地方(現在のトルコ)のヒッタイト帝国で話されていた言語です。楔形文字で書かれていて、まとまった文献資料が残っている言語としては最も古いもののひとつです。 ヒッタイト語は20世紀初めに解読され、今では読める人は世界でもたくさんいますが、僕の研究は、読んだうえで言語学的な問題点を発見して、それをどう解決するか、です。例えば「水」は英語でwater、ドイツ語でWasserですが、これらはギリシア語のὕδωρ(hýdōr)、ヒッタイト語の ![]() (wa-a-tar)と起源が同じで、印欧祖語2では*wódṛと理論的に再構成されています。こうした対応関係は他の単語でも数多く見られます。ヒッタイト語内部の時代ごとの変化や、他の諸言語との歴史的な関係を分析すれば、印欧祖語がどのような姿をしていたのかを明らかにできるわけです。

(wa-a-tar)と起源が同じで、印欧祖語2では*wódṛと理論的に再構成されています。こうした対応関係は他の単語でも数多く見られます。ヒッタイト語内部の時代ごとの変化や、他の諸言語との歴史的な関係を分析すれば、印欧祖語がどのような姿をしていたのかを明らかにできるわけです。

——— ヒッタイト語は現代の英語やドイツ語などヨーロッパの言語の先祖にあたるのですか?

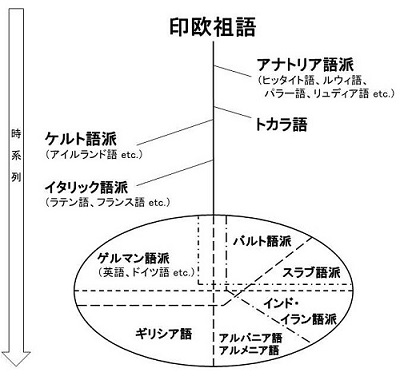

直接の先祖ではありません。古代アナトリアで使われていた言語は、ヒッタイト語のほかにルウィ語、パラー語、リュディア語、リキュア語などがありますが、これらは印欧祖語からもっとも早い時期に離脱したと考えられます。次に、同じく印欧祖語の古い特徴を保持しているトカラ語、ラテン語などのイタリック語派、アイルランド語などのケルト語派が分離したと考える根拠があります。ゲルマン(英語、ドイツ語はこれに含まれます)、アルバニア、アルメニア、ギリシア、インド・イラン、スラブ、バルトの諸言語は、まだしばらく中央部に一体となって残っていた、というのが、最近の有力な言語の分岐のモデルで、僕もおそらくそれが正しいと考えています。

ただし文法などの様相はお互いずいぶん異なっています。ヒッタイト語の文法体系は単純で、時制は過去と現在しかなく、印欧祖語にはあったとされる「双数」3もありません。このような特徴が印欧祖語に遡るのか、ヒッタイト語が祖語から分岐した後に獲得したものかという決定は簡単ではなく、現在でも研究が続いています。

——— 資料はどうやって入手するのですか?

ヒッタイト語資料の多くは土の中から発掘4されます。もっとも、自分で発掘調査をするわけではありません。公刊されている手書き模写資料や、最近ではドイツのヴュルツブルク大学がヒッタイト語の粘土板のデータベース5を公開していて、データはそこから入手しています。

メソポタミア、つまりティグリス=ユーフラテス川流域の東側は、考古学的な発掘があまり進んでいない地域ですが、最近になって新発見がいくつか報告されていて、今後も新資料が出てくる可能性は大いにあります。新しい資料が出てくると、研究が一気に進展して、従来の見方が根本的に修正されたり、不可解だったところがすっきり理解できるようになることがあります。

比較とネットワークで育まれる多面的思考

複数の言語を比較すれば、それぞれの言語文化や歴史をより正確な形で復元できます。例えば、英語とドイツ語はゲルマン語派に属する同系の言語ですが、ドイツ語のTier「動物」は英語ではdeer「鹿」に、Hund「犬」はhound「猟犬」になり、本来指し示す意味範囲が、英語において狭まっていることがわかります。

また、英語は北欧語の影響も受けています。イギリスにDerby(ダービー)という地名がありますが、deerは古英語ではdeor「けもの」、-byは北欧語で「村」をあらわします。だからDerby村が出来たころは、「けものがたむろする村」のような意味だったのだろうと推測できます。もっとも、今では鹿より競走馬で有名のようですが。馬鹿な話で失礼(笑)。

——— 複数の言語を比較して初めてわかることですね。多面的視点や多様性が大事とされる現代社会にも通じるものがあります。

今の比較言語学は、それぞれの研究者がそれぞれの立場に立ちつつ、しかし有機的に繋がっていて、そのネットワークは大変に国際的です。僕は世界中に多くの研究仲間がいて、アドバイスをもらい、議論を交わし、時として批判も受けつつ、協力して祖語の再建に寄与する研究を進めてきました。今流行りの「総合知」というのが、多面的なものの見方や姿勢のことをいうのであれば、それはなにも大掛かりな学際研究だけではなく、こうした個別分野においても力を発揮するのです。

- 西田龍雄(1928-2020):京都大学名誉教授、言語学者。チベット・ビルマ諸語研究の泰斗。西夏文字を解読したことで世界的に知られる。

- ユーラシア大陸西側の広い地域で話されている「印欧(インド・ヨーロッパ)語族」の諸言語は、現在の南ロシア付近(黒海・カスピ海の北)において紀元前四千年ごろに話されていた単一の言語から分岐派生していったものと考えられている。この原初の言語を理論的に再構成したものを「印欧祖語」と呼び、アスタリスク(*)を付けて表すのが通例。

- 双数(dual):名詞において、「単数(singular)」「複数(plural)」のほかに、二つが対をなすものを表す際に現れる形。「両数」ともいう。

- 一部に青銅版に彫られたものもある。

- マインツ・ヒッタイト学ポータル (Hethitologie Portal Mainz):https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.php

.jpg)