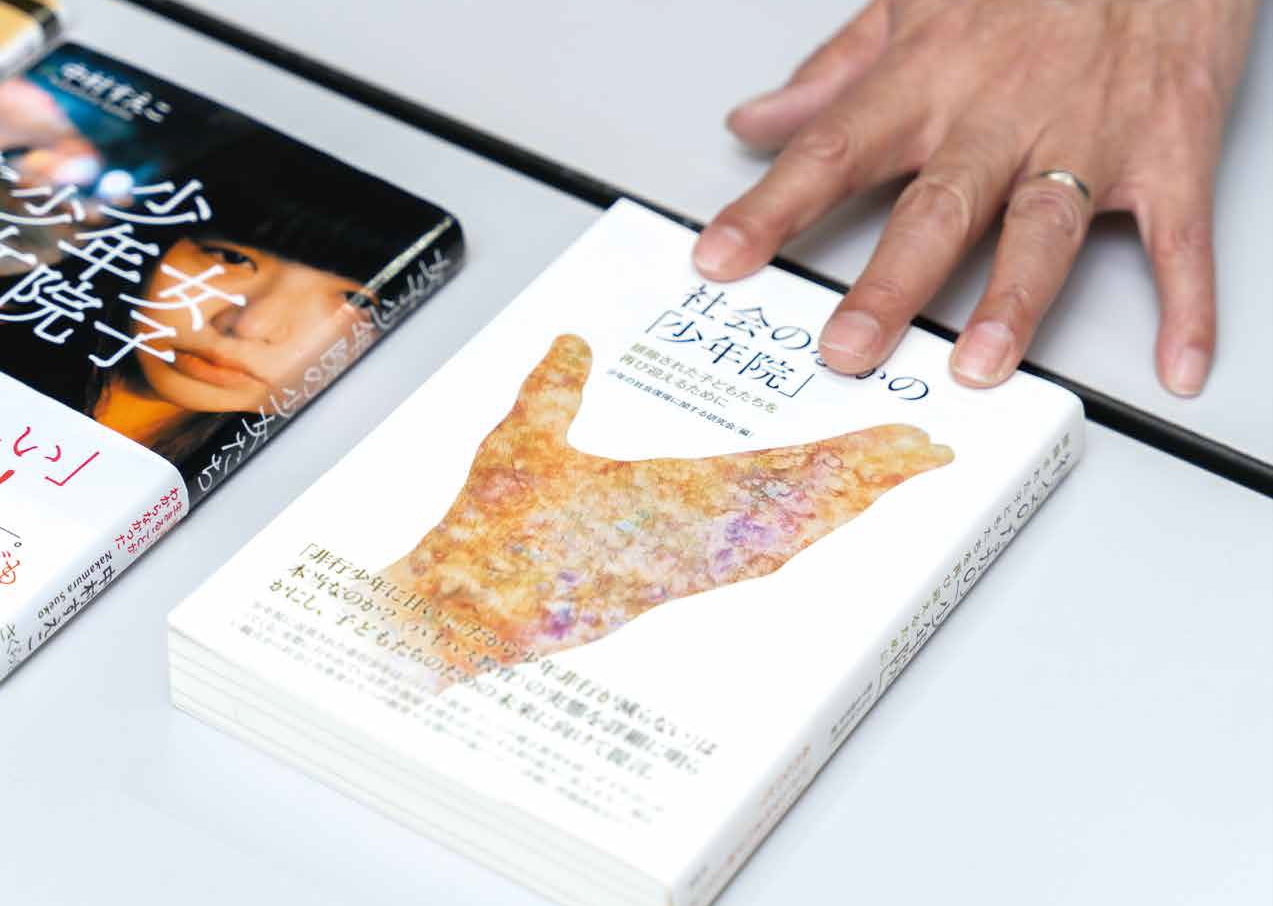

少年院は非行少年の一部が送られる施設だが、刑罰を科すことが目的ではない。少年たちが社会復帰できるよう、生活指導や教育が行われる矯正施設だ。その少年院の教官を38年勤めてきた服部達也教授は今、少年犯罪の加害者や家族を支援するための研究を行っている。

バッシングは不幸の連鎖を招く

——— 「加害者の支援」に取り組んでいると、いろいろ誤解されることもありそうですね。

そうですね。「そんなことより、被害者支援が先だろう」と言われます。もちろん、被害者とその家族の支援をしっかり行うことは、大前提です。加害者を罰するべきとする社会感情があるのも当然でしょう。被害者支援に対しては、私も強い思いを持っています。

しかし、私が目指しているのはその先です。被害者支援で終わるのではなく、加害者の支援も同時に行う必要があるのです。その両方を行えるのが、成熟した社会であると私は考えています。

なぜ、加害者側を支援する必要があるのか。その一番の理由は、再犯の防止です。やり直しを許さない社会だと、たとえ出所した時点では更生できていたとしても、その後、社会に追い詰められてまた罪を犯してしまいます。

——— 少年犯罪に関しては、加害者家族に対するバッシングも問題になっていますね。

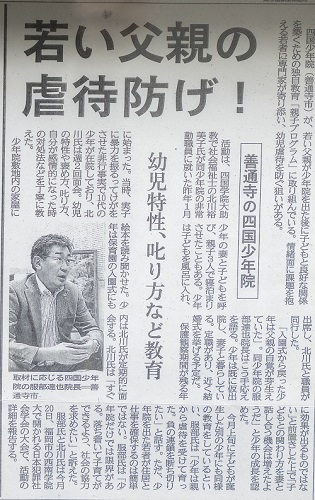

出所者の一番の受け皿になるのは家族です。少年の場合は特にそうです。加害者の家族だからといって世間がバッシングをし、一家がばらばらになってしまっていたら、受け皿として機能しなくなり、人生を立て直すことが困難になってしまいます。加害者家族を追い詰めることは、再犯の種を撒いているようなものです。日本は加害者家族の自殺率が世界でもダントツです。不幸の連鎖が起こるような社会は健全ではありません。

個人責任の国であるアメリカでは、加害者家族へのバッシングは起こらず、むしろ支援があり、「大変だね、頑張ってね」といった手紙やメールが家族のもとに寄せられるといいます。ただし、加害者本人に対する罰は日本よりも厳しいです。

正義はひとつではない

——— 社会が不寛容になっているのでしょうか?

少年犯罪に対しても、厳罰化を望む人が多くなっています。「少しでも重いペナルティを課すことが犯罪の防止になるんだ」と。しかし、これは間違った理解です。厳罰化だけで少年犯罪の減少を図れるなら、これほど楽なことはありません。

新たな被害者を生まないためには、犯罪を未然に防ぐのはもちろんですが、いったん罪を犯した加害者にも立ち直ってもらう必要があります。こうした少年たちをどうやって社会に戻すか、また、再び犯罪や非行に走らないようにするにはどうしたらいいかということを、私は研究しています。

犯罪に手を染めた少年の多くが、社会のルールを守って生きていく方法を知らなかったり、その力がなかったりします。その背景には貧困や虐待などの社会病理があり、発達障害への理解不足、ヤングケアラーや一人親家庭や非正規雇用者家庭への支援不足などの問題もあります。私は、こうした少年やその家族を社会福祉の対象と捉え、社会福祉士などの専門家や福祉機関と連携して少年の社会復帰を促すことで、犯罪の減少を図れると考えています。

私は「矯正社会学」という耳慣れない科目を担当していますが、「社会病理学」という大きなカテゴリーの一分野です。犯罪や社会問題を、個人の問題として捉えるだけでなく、社会が引き起こした問題であるという観点から、「合意」と「協調」によって解決策や予防策を考えていく学問です。

犯罪のない社会を目指すには、加害者も被害者も、そしてその家族もすべて支援するという多面的な考え方が必要なのです。

私はよく学生に「二項対立で考えてはいけない」という話をします。法学部で法律を学ぶうえで重要なのは、どのような社会的背景や必要性があってその法律が存在しているのかを理解することですが、それぞれの法律はそれぞれの正義の上に成り立っています。正義は必ずしもひとつではありません。被害者やその家族を救うことが正義なら、犯罪者や非行少年の立ち直りを図ることも正義なのです。どちらが正しくどちらが間違っているか、という二項対立的な考え方は、わかりやすいですが、排斥や攻撃につながる危険性も含んでいることを知っておかなければなりません。

法律や社会学を学ぶことで、いろいろなものの見方や考え方、解決の仕方を探って、「合意と協調を図っていく法的思考力(リーガルマインド)」を身につけてほしいですね。

少年院教官としての現場経験を活かして

——— 服部先生はフィールドワークが中心の実践的な研究を行っていますね。

私は38年間、少年院教官として働いてきた現場の人間です。足を使って話を聞きに行ったり調査に行ったりするほうが、性に合っているのかもしれません。

私のゼミでは、学生たちと泊まりがけのフィールドワークを行っています。福岡県に元受刑者の社長が経営している、刑務所出所者を雇用している会社があります。その会社や更生保護施設を見学して、出所者と一緒に活動します。みんな積極的に参加し、熱心に出所者の話に耳を傾けてくれます。

ゼミの学生の中には将来公務員として行政に関わりたいという人もいます。加害者の支援に理解がない自治体もありますから、ぜひ公務員になってもらって、就職先で活躍して、現状を変えていってほしいですね。

——— なぜ少年院の教官という仕事を選ばれたのでしょうか?

実は大学生のときは中学か高校の教員を目指していました。ところが、大学3年生になったある日、ゼミの指導担当教員だった墨谷葵※先生に、「少年院の教官になったらどうや?」と耳元で囁かれたんです、ゼミコンパの席で。それで人生が変わりました。 少年院なら教育もできるし、大学で学んだ非行少年の立ち直りにも取り組めます。こんな仕事があるのかと驚いて、そこから目指し始めました。

人に何かを教えることや、自分で勉強をするのが好きな人は、法務教官という道もあることを知っておくとよいでしょう。

私が大学院に行ったのはずいぶん後で、少年院院長として働きながら社会病理学を学びました。退官後に大学教員として母校に戻り、亡くなった恩師と同じ教壇に立っています。私の耳元で囁いて人生を変えてしまった墨谷先生のように、私も若い人たちにこの分野の面白さを伝えて、進路の選択肢を広げられたらいなと思っています。

※ 墨谷葵[すみや・あおい](1933〜1996) 元京都産業大学法学部教授。刑法学。