「世界に冠たる日本の文化」とまでいわれるようになったマンガ。かつて「子どもの読み物」とされていたマンガは、今やミュージアムに展示される芸術であり、学習のための教材であり、学術研究の対象であり、巨大市場を形成する一大産業である。マンガの社会的変遷を辿りつつ、「ポピュラー(大衆)文化とは何か」を探求しているのが、現代社会学部の山中千恵教授だ。

マンガを読むのは恥ずかしい?異文化交流から浮かんだ疑問

——— ポピュラー文化といっても様々ですが、なぜマンガなのでしょうか?

学生時代に、韓国の大学生との異文化交流会に参加しました。当時、90年代初めの韓国は、軍政から民政に移行して間もない頃で、教科書問題や歴史認識などの政治的な話はよくされていました。しかし私は、普通に生活している人たちのことが知りたかったので、ポピュラー文化を話題にしてみました。

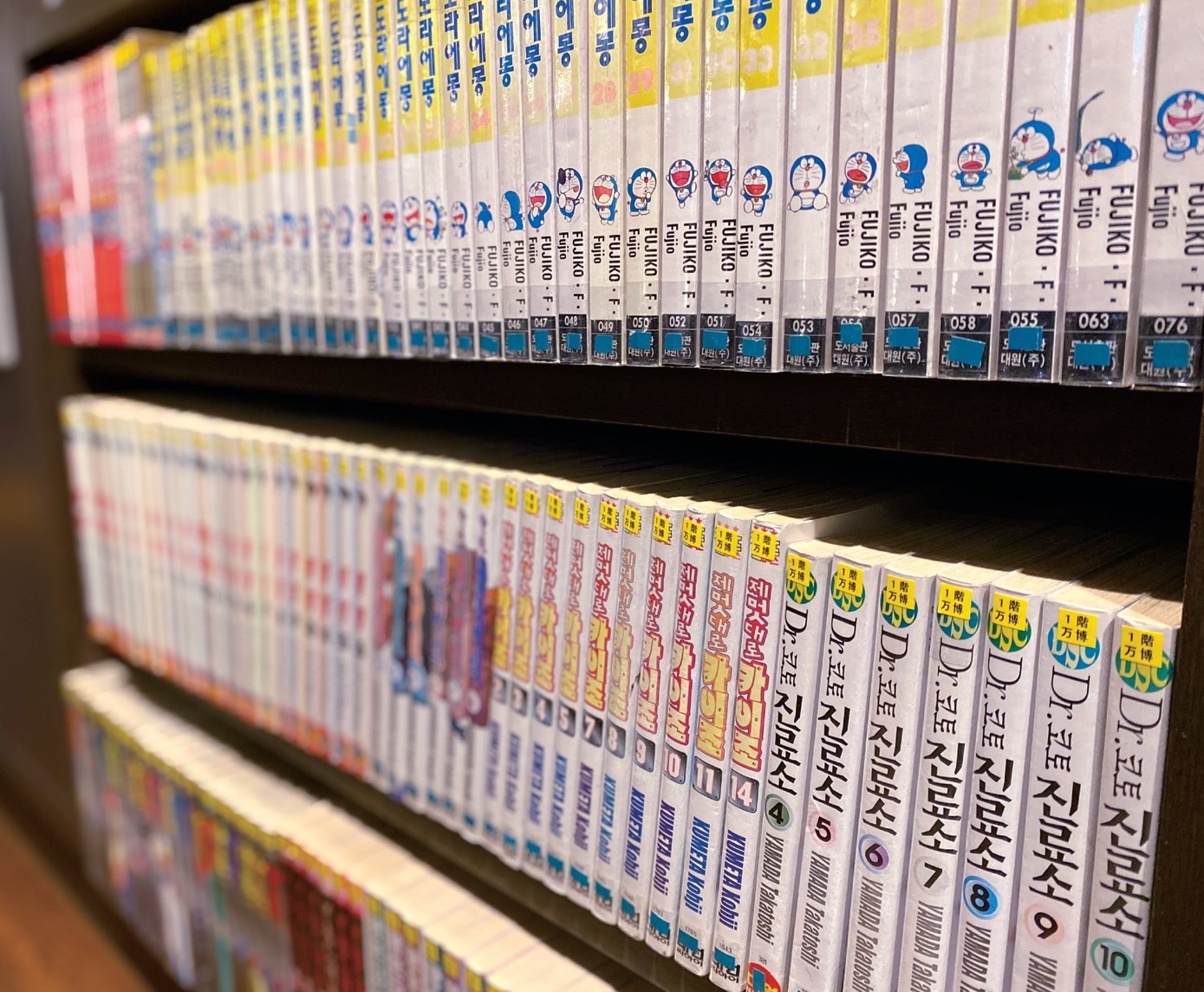

日本のマンガの話になったとき、向こうの学生から、ちょっと恥ずかしい、人にはあんまり言いたくない、みたいな反応があったんです。「マンガは子どものもの。大学生が読むもんじゃない」というのが理由でした。が、実はその大学生たちもこっそり日本のマンガを読んでいたんですね。ただ当時の韓国では、日本大衆文化の輸入はまだ制限されていたし、歴史的な文脈もあるので、公の場で「マンガが好き」とは言えない、と。こうした状況が絡まりあいながら若者たちの言説が作られていることが見えてきました。

——— それでマンガを研究していこうと思ったわけですね。

ちょうど日本のポピュラー文化が海外で話題になり始めた頃です。私が進学した大学院のゼミにも、ポピュラー文化研究を志す留学生がたくさん集っていました。私はそのゼミで「韓国におけるポピュラー文化の社会的な位置づけとナショナリズムの関係」について研究しました。

韓国では90年代まで、「ポピュラー文化(대중문화)」は支配者層に操られる大衆が受容するものだ」という、昔ながらの認識がのこっていて、だから日本からやってきたポピュラー文化も、文化帝国主義的な観点から批判されたり、子どもたちに良くない影響を及ぼすと考えられていた。ポピュラー文化の扱いが非常に低く、それを楽しむことも十分に評価されていなかった。

そうした状況は、00年代の「韓流」を機に大きく変化します。ポピュラー文化は大きな産業になり、国の威信を左右するほどのパワーを持つようになります。それを受けてマンガに対するイメージも向上していきます。文化の位置づけが、時代ごとにこんなにもダイナミックに変わるものなのかと、社会・歴史的文脈の変化の過渡期に研究することができて、面白かったですね。

ミュージアムでダラダラする — マンガの「日常性」がもつ力

その変化が一通り落ち着いて、次に「マンガミュージアム」の研究を始めます。00年代以降、ミュージアム(博物館や美術館)にマンガやアニメを入れていく、あるいはマンガのミュージアムそのものを作る動きが、世界各地で本格化していきます。

——— 京都国際マンガミュージアムができたのが2006年ですね

芸術から分岐して近代メディアとして成立したマンガが、もういちど芸術の方に取り込まれていく。こうした潮流をめぐる議論は、私の「社会はポピュラー文化をどう評価し、どこに位置づけたいのか」という関心に沿っていました。

そこで、日本と世界のマンガミュージアムを片っ端から調べて周りました。

ミュージアムは芸術に権威を与える施設ですよね。欧米ではどうやってそこにマンガを取り入れていくかを考えます。一方日本では、マンガが取り入れられることで、ミュージアムという概念の枠組みじたいが曖昧になっていく状況が生まれています。例えば京都国際マンガミュージアムでは、展示を見るでもなく、書架の本を読むでもなく、マンガに囲まれてぼんやり、ただダラダラしている人が一定数いる。普通の美術館や図書館では、あんまりダラダラしていたら職員に注意されますよね。マンガには「真面目に読まなくていい」「リラックスして読む」という性質があって、みんな日常的にそういうふうに触れています。だからこそマンガには、ミュージアムという権威を無意味にするような力がある。

欧米と、日本などのアジアで言えることは違うけれど、この研究で私は、各国の文化をまもる施設であるミュージアムにおいて、ポピュラー文化と芸術がどのように位置づけられ、どういうふうに変化していくのかを追うことができたと思っています。

学習マンガも時代や社会の価値観を反映する

——— 「学習マンガ」の研究もされていますね。日本独自のジャンルだそうですが、これにも時代性が反映されているのでしょうか?

1930年代後半、児童読み物への規制が強まる中で、教育におけるマンガの位置づけが盛んに論じられます。戦時の風潮で、マンガにも科学的、学習的な要素を入れないといけない、ということで、工場見学とか、日本各地の風物を学ぶといった「役に立つ」「勉強になる」マンガが描かれました。偉い先生の推薦を受けた『勉強漫画』も出版され、子ども向け新聞に作品が掲載されたりもしました。

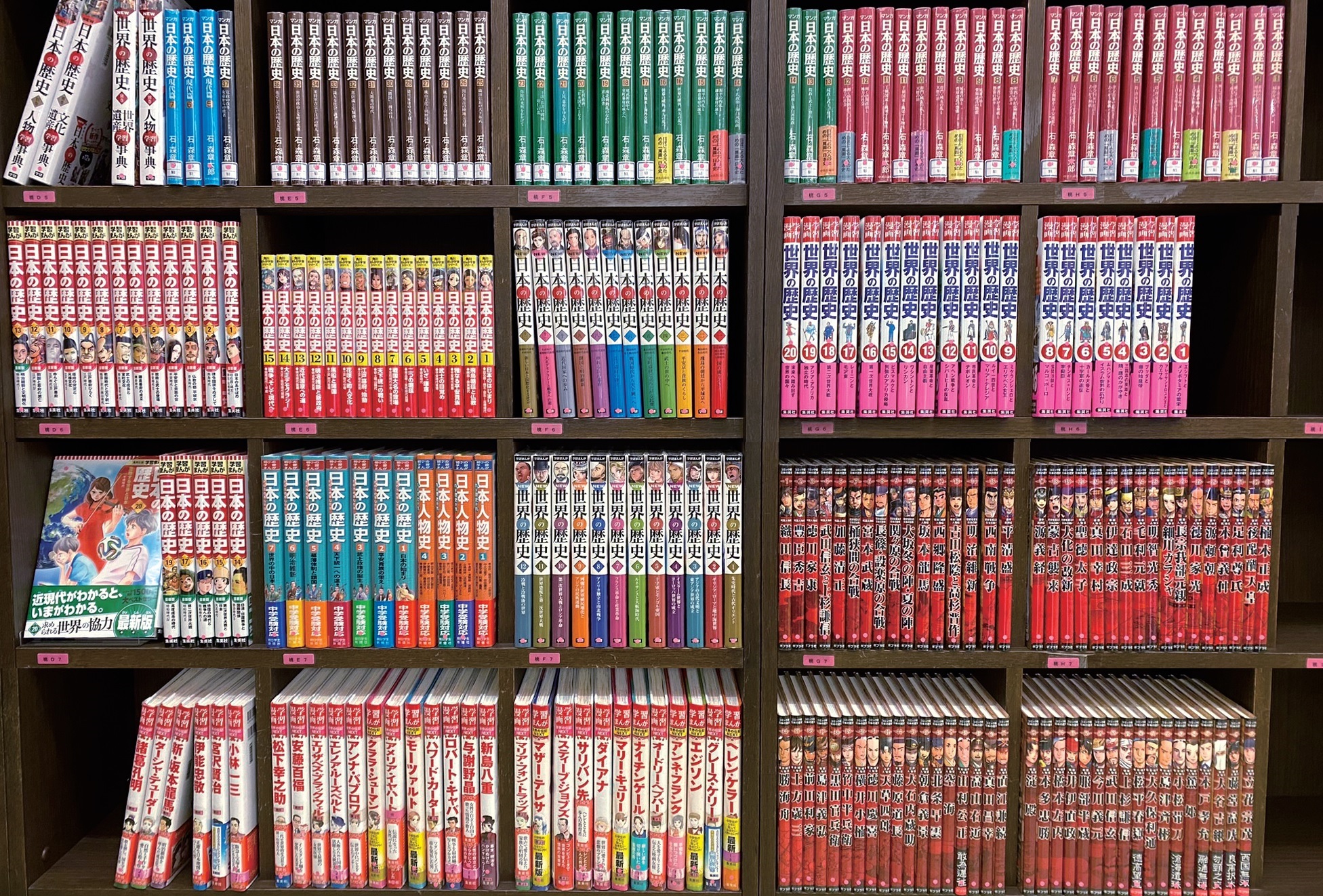

戦後の50∼70年代には、子ども向け漫画を描いていた作家が中心となって、科学、歴史、伝記などたくさんのシリーズものを描くようになり、やがて一大産業に成長します。取り上げる人物や出来事は同じでも、時々の価値観を盛り込みつつ表現や画風を変えながら、現在まで脈々と続いています。

——— 学習マンガならではの特徴とは?

「学習」と「物語」のふたつの要素が、絶妙なバランスの上で成り立っているところでしょうか。単に字を絵に貼り付けるのではなく、作画、編集、監修それぞれの専門家が、せめぎ合い、学習内容をつめこみつつも、なんとかマンガとして成立する表現方法を探りながら、作品を産み出していく。

一般にマンガは、主人公のキャラクターに感情を乗せて物語を進めます。一方、例えば「日本の歴史」のシリーズでは、無名の市井のキャラクターたちに進行や解説、価値判断を担わせることで、読者の視点が、特定の歴史人物ではなく、描かれている世界全体に向くように工夫されています。作り手の皆さんは、まさに歴史記述の主観、客観性を巡る問題を考えながら作品作りに臨んでいるわけです。

——— 今後の研究の展望は?

これまでも、これからも、「ポピュラー文化とは何だろう」というのが一番大きな問いです。私たちは、マンガを始めポピュラー文化を日常的に楽しんでいるけれど、たいしたことがない、くだらない文化だとよく言われます。くだらない、でもなくてはならないこの文化が何なのかを知りたい、そしてそのことを言葉で説明していきたいと思っています。