- HOME

- 研究

- サイエンス&テクノロジー

- 超伝導のダイナミクスに迫る—NMRで捉える物質の多様な姿—

超伝導のダイナミクスに迫る—NMRで捉える物質の多様な姿—

理学部 物理科学科 伊藤 豊 准教授

NMRで捉える物質の多様な姿

発見以来、さまざまな応用技術が期待されている超伝導。単に工学的な利用の可能性が広いだけではなく、低温下の物質が見せる不思議な性質を調べることで物理学の発展にも大いに貢献してきました。NMRという観測技術を使って、謎が残る高温超伝導のダイナミクスを解き明かそうとしている伊藤豊先生にお話を伺いました。

幅広い応用が考えられる待望の技術

超伝導とは、1911年に初めて発見された物質の性質で、極低温下で物質の電気抵抗がほとんどゼロになる、というものです。最初は鉛やスズなどの金属で発見され、その後、金属と金属の化合物(合金)や銅酸化物などのセラミックスでも超伝導が起きることが確認されています。

電気抵抗をなくす技術は、非常に幅広い応用が期待されています。たとえば、現在の技術では、発電所からの送電には、送電線の電気抵抗によって、必ず一定のロスが生じます。そこで、送電線に超伝導体を利用することで、送電ロスをほとんどゼロにすることが考えられています。この技術は「超伝導ケーブル」と呼ばれ、すでに実用化に向けた開発競争の段階に入っています。

その他にも、超伝導には磁場を通さない、という性質があるため、磁場を超伝導体の中に閉じ込めて、強力な磁石を作ることができます。超伝導磁石は、リニア新幹線の浮上・走行への利用が決まっています。

このように、多岐にわたる活躍が期待される超伝導ですが、金属や合金を超伝導状態にするには、たとえば水銀では、4.2K(約マイナス269度)まで冷やす必要があります。そのため、液体ヘリウム(沸点約マイナス269度)を使って冷やすのですが、ヘリウムは地球上では希少な元素であるため、高価であるという欠点があります。

ところが、1986年に、35K(約マイナス238度)で超伝導の性質を示す銅酸化物系の物質が発見されました。その後、次々とセラミックスの超伝導体が発見され、1987年には、窒素の沸点(約マイナス196度)を超える温度で超伝導の性質を示す物質が見つかりました。これらは金属や合金に比べて高温で超伝導になるため「高温超伝導」と呼ばれています。窒素は地球上に豊富にあり、価格もヘリウムの10分の1程度と安価なため、さらなる応用が期待されています。

進む応用に対していまだに残る謎

金属や合金に関しては、超伝導が起きる仕組みがBCS理論によってよく説明されています。BCS理論は、理論の構築に関わった3人(Bardeen、Cooper、Schrieff er)の頭文字から名付けられた理論で、3人はこの成果によって1972年のノーベル物理学賞を受賞しました。

固体中の原子は、常温では熱によって激しく振動しています。この振動が電子にとって障害となり、電気抵抗のもとになっています。そして、固体をどんどん冷やしていくと、熱による振動も弱くなっていきます。ところが、原子の熱振動がほとんどゼロになったとしても、超伝導状態を説明するには不十分でした。超伝導はある温度で突然状態が変化する相転移※1ですが、物質の構造が変化しているわけではないので、電子のエネルギーが突然低くなったとしか考えられません。しかし、電子はフェルミ粒子※2なので低いエネルギーの状態を取れる数は限られていて、そのままでは超伝導を起こすような低エネルギーにはならないのです。

そこでBCS理論は、原子の振動を逆手に取り、電子と電子の間の引力を説明しました。固体中の原子は、自由電子を放出してプラスの電荷を持つ陽イオンになっています。プラスの電荷を持っていますから、マイナスの電荷を持つ電子が近くを通ると、その影響で電子に引き寄せられます。熱による振動がほとんどないため、電子が近くを通ったことによる振動の方が大きく現れて、あたかも電子が陽イオンの雲をまとったかのように振る舞います。すると、プラスの電荷の雲が引力として働き、別の電子とペア(クーパー対)を作ります。電子のペアはボース粒子※3として考えることができ、低いエネルギー状態を取れることが説明されました。

超伝導の仕組みを見事に説明したBCS理論でしたが、この理論では40Kぐらいまでの超伝導しか説明できません。銅酸化物などで見つかった高温超伝導の仕組みには、上記で説明された引力以外の力が働いてクーパー対が作られると考えられ、いまだに謎が残されています。

※1 もっとも身近なものでは、水が氷になったり水蒸気になったりするような変化のこと。

※2 スピンが半整数(![]() 、など)の粒子。1つの体系内で2個(以上)の粒子が同じ量子状態を取ることができない。

、など)の粒子。1つの体系内で2個(以上)の粒子が同じ量子状態を取ることができない。

※3 スピンが整数の粒子。いくつもの粒子が同一の量子状態を取ることができる。

NMRで超伝導体のダイナミクスを見る

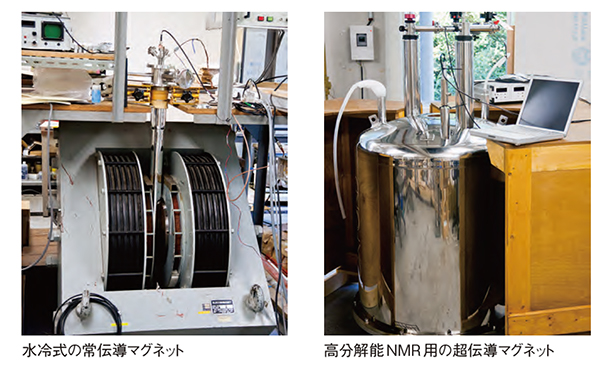

私の研究は、NMR(nuclear magnetic resonance、核磁気共鳴)という観測技術を使って、実際に高温超伝導体の内部で、何が起こっているのかを、電子の動きを追って明らかにすることです。

NMRは、磁気を使って原子核の持つ磁石の成分を震わせて、その震え方から、周囲の電子などの状況を観測する技術で、医療への応用であるMRIは、見たことがある人もいるのではないでしょうか。

NMRの長所は、ラジオ電波(並み)の低エネルギーで物質の内部を調べられるため、内部の状態に影響を与えないことです。そこで、温度を変化させながら、高温超伝導が起こる前後の物質内部の様子を連続的に調査しています。

調べているのは電子の「素励起」と呼ばれる状態です。素励起というのは、エネルギーの低い状態から、エネルギーが高い状態へと移る、エネルギーの最小単位のことで、超伝導の場合は、クーパー対の一方の電子がホール(正孔)になった状態です。超伝導状態から温度を高めていくと、クーパー対が切れ始めます。すると、電子とホールの対が最初に現れます。温度が一定以上になり、素励起が十分に増えると、超伝導から常伝導状態へと移り変わるのです。

物性の統一理論を目指して

物性の分野では、絶縁体や半導体については、非常によく分かっています。一方で、超伝導や強磁性については、まだ謎が残されています。この謎が解明されれば、物性の理論が一気に進展して、絶縁体・半導体・超伝導体について統一的に説明する理論が作り出せるのではないかと考えています。まさに、物性の統一理論というわけです。

超伝導体に関しては「これで出尽くした」と思っている研究者はほとんどいないと思います。多くの研究者は、まだ見つかっていない組み合わせが必ずあるはずだと考えています。近年でも、二ホウ化マグネシウムという物質が39Kで超伝導の性質を示すことが明らかになりましたが、この物質は試薬として誰でも買える物質です。そんな身近な物質が実は超伝導体だったということで話題になりました。物理学者が思っていたよりもずっと物質は多様で豊かな表情を持っているのです。

物理学には、より小さな部分が分かればそれよりも大きい部分は説明ができるという考え方があります。超伝導についても量子力学の簡単な応用で説明されるだろうと言われた時代もありましたが、今では、超伝導は物質の多様性が見せる現象で、要素に還元することからは想像も出来なかった現象と考えられるようになりました。

高温超伝導体の中には、室温あたりから、超伝導の前駆現象である「擬ギャップ状態」※4が見られるものがあります。このことは、室温での常伝導状態で、すでに異常な状態になっていることを意味します。物性の統一理論が完成されれば、私たちがまだ気づいていない方法や材料によって常温での超伝導も決して夢物語ではないのです。

※4 超伝導状態では、特定のエネルギー帯の中に電子が存在しなくなる(エネルギーギャップ)。擬ギャップ状態でも電子の存在しないエネルギー帯が観測されるが、超伝導状態ではないため「擬ギャップ状態」と呼ばれる。

素粒子から物性へ・物性から素粒子へ

超伝導の基本的な仕組みを解き明かしたのはBCS理論ですが、BCS理論は素粒子の分野から大きな手掛かりを得ています。

超伝導を説明するためには、マイナスの電荷同士であり本来反発し合うはずの電子間に引力が働く必要がありました。プラスの電荷同士であり本来反発し合うはずの陽子がいかに原子核を作っているのかを説明した「中間子」や、相転移をうまく説明する「くりこみ群」といった素粒子物理学の成果が役に立ったのです。

その一方で、超伝導の理論は、後にノーベル賞を受賞する南部陽一郎先生に「自発的対称性の破れ」へのヒントをもたらしました。

素粒子の理論からヒントをもらった超伝導の理論が、再び素粒子の理論へと貢献したのです。それぞれの分野がお互いに貢献し合いながら発展した、非常によい例だと言えるでしょう。

物性は地道な努力が報われる分野

物性物理学は、少数の天才が活躍する世界と比べると「努力が報われる」分野だと言えます。

それは、物性物理学が天才的な閃きだけでは、決して進歩しない世界だからです。

この分野で成果を出すには、ねばり強さや地道な努力が必ず必要になります。たとえば、高温超伝導体になるセラミックスや液体窒素といった実験材料は、高校レベルの実験設備でも作ったり、使ったりできるものですし、本文でも紹介したように、誰でも入手できる物質が超伝導体だという可能性もあります。極端な話をすれば、試薬のカタログに載っている物質を1つずつ順番に試していけば、そのうち新たな超伝導体を発見できるかもしれません。

もちろん、やみくもに研究を進めるのが良いというわけではありませんが、常識に捉われない自由な発想さえあれば、天才でなくても学問の発展に寄与できるところが物性物理学の良いところだと感じています。

理学部 物理科学科 伊藤 豊 准教授

- プロフィール

-

博士(理学)。専門は、物性物理。NMR(nuclear magnetic resonance、核磁気共鳴)という観測技術を使って、高温超伝導体の構造や電子の動きを研究している。1996年には、高温超伝導に特有の「擬ギャップ現象」が1層の銅・酸素でも成り立つことを実証した。また、コロイドがどのような凝集体を作るのか、水素を取り込んで貯蔵できる金属・水素吸蔵合金などの実用材料の研究にも取り組んでいる。私立海星高等学校OB。