- HOME

- 研究

- サイエンス&テクノロジー

- 黒いダイヤを作れ —カーボンナノチューブ研究のブレークスルーを目指して—

黒いダイヤを作れ —カーボンナノチューブ研究のブレークスルーを目指して—

理学部 物理科学科 鈴木 信三教授

カーボンナノチューブ研究のブレークスルーを目指して

黒いダイヤ、ナノテクノロジーの代表格などといわれるカーボンナノチューブ。20世紀最後に発見されたこの不思議な炭素化合物は、炭素材料の仲間で、すでに工業用として活用されているダイヤモンドやグラファイトにはない様々な特色を持ち、またナノサイズでの加工も可能なことから、21世紀の新素材として注目されています。日本での最初の発見からほぼ20年、研究の一段のブレークスルー(自然科学における飛躍的な前進)を目指して、日夜その生成の仕組みの解明と、効率的な生成及び分離精製法の開発に取り組まれている鈴木先生に、現在の研究とその将来展望をお聞きしました。

基礎研究と応用の現状

一見、単なる黒いススにも見える薄膜状の集まり(写真②)をごく微量だけサンプルとして取りだして電子顕微鏡で覗くと、その中には炭素原子が六角形の網目状に規則正しく集まってできたナノサイズのチューブ状構造体が入っていることが分かります。1mの109 分の1という世界(1ミリメートルは、103の1メートル、1マイクロメートルは103の1ミリメートル、1ナノメートルは、103の1マイクロメートル)に展開するこのカーボンナノチューブは、少し以前に発見された炭素ナノ構造体の仲間であるフラーレン(写真①)とともに、新素材として様々な応用が期待されています。

先端が細いため痛みを感じないナノスケールの注射針から、軽く、縦方向の力に強いことから静止衛星と地球とを結ぶ宇宙エレベーター構想まで、幅広い分野からの熱い視線を受け、研究・開発競争にも一段と拍車がかかっています。

先端が細いだけでなく、熱伝導性が高いことからテレビなどのディスプレイに光を当てる電子銃(電子線源)が、また導電性の(電気を通しやすい)透明な膜(フィルム素材)、ナノレベルのダイオード、現在のシリコンを原材料とする半導体に替わるナノメートルスケール配線などにも期待が集まっています。またナノチューブ内部の中空の空間は、微粒子や分子を取り込むのにも最適で、グラファイトに替えて電池の負極材料としてリチウム電池の中へ入れておけばバッテリーの寿命が伸びるといわれていますし、水素をこれまで以上に吸蔵できると予想されることから、画期的な燃料電池パネルへの期待も高まっています。

医療分野では注射針だけでなくカテーテルの素材として、また薬を患部にまで運ぶ(ナノキャリア)のに活用する研究も進められています。

もちろん、これらの用途で応用するにはまだまだいくつものブレークスルーが必要です。一つはまず、均一なものをいかに大量合成してコストダウンをはかることができるかです。現在までのところ、先輩格であるフラーレンでも燃焼法という方法が出てきたために、大量合成が可能となりましたが、その用途としてどのようなものが考えられるかは、これから調べられていく、という段階です。さらに、思ったものを高純度で作ることも必要ですが、できたものをその後に必要なものだけ分離精製することも求められています。そのためには生成の仕組み、生成過程についても理解しなければならないことが数多く残されています。また今後生体中で使うということを考えた場合には、標準物質を定めて、使われる量についても指針を定めるなど、人体に対する安全への配慮や、ナノリスクへの備えも怠ることはできません。

カーボンナノチューブのABC

炭素原子は、他の原子に比べてσ(シグマ)結合、π(パイ)結合や二重結合、三重結合といった、多様な化学結合をすることが知られています。最近の高校の教科書では、代表的な同素体※として、ダイヤモンド、グラファイト、それにサッカーボール型をしたC60分子に代表されるフラーレンが紹介されています(写真①・下記コラム)。

カーボンナノチューブは一枚のグラファイトシートを丸めて円筒形にしたもので、単層のものや、多層になっているものがあります。先端がドームのように閉じているチューブだけでなく、開いているもの、フラーレン同様に中に金属粒子を入れたもの、さらにはC60などのフラーレンを入れたもの(“ピーポッド”と呼ばれています)などもあり、実に様々なバリエーションがあります。

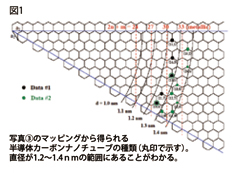

一枚のグラファイトシートを丸めて円筒状のナノチューブの構造を作る方法には、実は色々な可能性があります(図1)。その丸め方の違いによって、得られるナノチューブの直径やねじれ方(“キラリティ”と呼びます)が変わり、そのために、できたチューブが金属的性質(電気を通す)や半導体的性質など、異なった性質を持つようになると言われています。このことは、カーボンナノチューブの発見直後に、日本も含めた複数の研究グループによって理論的に予測され、現在では実験によっても確かめられています。また単層カーボンナノチューブは、その直径に比べて長さが長い(アスペクト比が大きい)ため、繊維とよく似た性質を持ちます。実際、純度の高い単層カーボンナノチューブを集めて黒い”折り紙“をつくり、それで折り鶴を折った人もいます。こうした様々な性質をもつカーボンナノチューブをなるべく高純度に、できればその直径や、ねじれ方や、長さをそろえたものを作ろうと、世界中で大勢の人々が、一所懸命に研究しているわけです。

カーボンナノチューブの作製法には大きく分けて3種類の方法がありますが、その原理はいたって簡単です。おおざっぱに言うと、炭素を供給する材料と、ナノチューブが成長するための金属微粒子(ニッケル・コバルトや、その他の金属原子)があればできます。アーク放電法では、炭素源は黒鉛(グラファイト)電極に金属原子をあらかじめ入れたものを用いて、不活性ガス中で放電させてつくります。高温レーザー蒸発法では、同様の材料に、パルスレーザーという極めて短い時間幅(10ナノ秒程度)の光を集光して試料を瞬間的に蒸発させ、あらかじめ高温に保たれた不活性ガス中を通過させながら作成します。生成したチューブは、電気炉内(実際にはその中に入れてある石英管内)にススとして付着するので、それを後で集めます。この他には、予め触媒となる金属微粒子を作っておいて、そこへアルコールなどの炭化水素を原料として入れるACCVD法があり、装置が簡単なのと大量に生成できることで、現在では多くの研究室で採用されています(下記コラム)。

※同素体:同じ元素だけからできていて形の違うもの。

コラム

フラーレン

その代表格であるC60は、1985年アメリカのリチャード・スモーリー、ハロルド・クロトーらがディスク状の黒鉛にレーザーを集光して瞬間的に炭素を蒸発させ、炭素原子が数個〜数十個だけ集まって結びついた状態(“クラスター”と呼ばれる原子の集合体)のまま真空中に噴き出したものの中に発見しました。その業績に対して、1996年にノーベル化学賞が与えられました。ところで、日本は伝統的に有機化合物の研究では先進国であり、既に1970年には大澤映二博士がその存在を理論的に予見していました。惜しくもその論文が日本語で書かれたものであったため、ノーベル賞を逃したと言われています。更に、フラーレンの大量合成が始まった1990年には、当時NEC基礎研究所におられた飯島澄男博士(現在、名城大学教授)が、カーボンナノチューブを発見したことで、全世界の研究者の注目を一気に集めました。

独自の生成法と分散法でチャレンジ

私が現在、実験室で単層カーボンナノチューブの作成に主として使用している方法は、かつてC60などのフラーレンの生成によく使われていたアーク放電法です。これまで、ごく一部の研究者をのぞいては、この方法では得られるスス中に含まれる不純物が多い、ということであまり使われていませんでした。高温レーザー蒸発法を用いて、単層カーボンナノチューブの生成過程について分かってきた知見をもとに色々と試行錯誤した結果、実はアーク放電法でも実験条件をうまく制御すると、単層カーボンナノチューブの純度をあげられる、ということが最近わかってきました。とりわけ、フラーレンの作製には良く用いられていたヘリウムガスから窒素ガスに切り替えることによって、単層カーボンナノチューブの純度が高温レーザー蒸発法と比較できるくらいまでにあげられそうだ、ということも分かってきました。

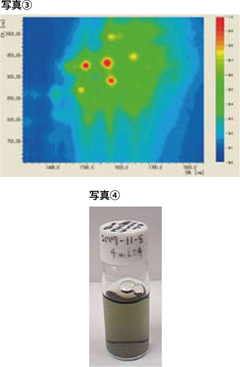

写真③は、アーク放電法で生成した単層カーボンナノチューブを界面活性剤溶液中に孤立分散させて(写真④)、その発光マッピングを測定したものです。図中に見られる明るいスポットは、それぞれが決まった直径やねじれ方(キラリティ)の半導体的性質をもつ単層カーボンナノチューブに対応しており、この分布から、どのような種類の単層カーボンナノチューブが主として生成しているかが分かります。こうした実験結果から、現在のアーク放電法の条件で得られる単層カーボンナノチューブで、孤立分散したものの直径分布が、約2.2〜 1.4 nm(ナノメートル)となっていることが分かりました(図1)。この分布は、高温レーザー蒸発法で得られた単層カーボンナノチューブの直径範囲とよく似ています。このくらいの直径をもつ単層カーボンナノチューブは、内部の空間に色々な分子を入れる、あるいはナノチューブの表面を別の分子で修飾することで、新しい機能を持つようになると期待されています。(ごく最近、ナノチューブの親戚ともいえる「ナノホーン」と呼ばれるコーン状の炭素ナノ構造体と光感受性物質の複合体が、がん細胞の治療に効果がある、という研究報告が新聞等で紹介されました。)

このように、現在ではまだ得られた単層カーボンナノチューブには、直径のばらつきやねじれ方の違いによる分布、更に、金属的・半導体的な性質の違いによる分布があり、まだ完全に分離精製ができていません。しかしながら最近、こうした孤立分散化の方法と、密度勾配遠心分離法という、密度の違いを利用して核酸(DNA)を分離精製する方法との組合せにより、金属・半導体的特性の違いによる分離精製ができる、という報告が出てきました。また、タンパク質や核酸を分離精製するのによく用いられる、電気泳動法による分離精製の可能性も出ています。C60などのフラーレンもそうですが、単層カーボンナノチューブという新しい物質を扱うには、物理化学の範囲だけでなく時には生物化学的な実験方法も有効になってくる、というのは面白いことだと思います。現在私たちも、自分たちが作製したナノチューブの分離精製に向けて、これらの方法を試しているところです。

カーボンナノチューブは日本で発見され、お家芸とでもいうべきもの。目的のものを高い効率で生み出す生成法の確立と、できたものを孤立分散する方法をいち早く確立して、次のブレークスルーを起こしたいものです

フューチャー

どんな進路

京都産業大学理学部の物理科学科全体としてですが、大学院(修士課程)進学率は現在10 〜 20%程度、他は4年生で卒業して企業(電機や機械メーカー、SEなど)への就職や、教員・公務員などを目指します。

アドバイス

高校時代は何を

高校の教科書を見ると、例えばC60の分子構造は、化学の教科書に“炭素の同素体”としてきちんと紹介されています。ところが、『自分は生物のみで受験するから、化学は必要がない』などと思うと、そこまで目が届きません。高校では『この範囲(受験科目)を勉強すればいい』となりがちですが(私も覚えがあります)、大学では基本的に『ここまで勉強すればいい』という範囲がありません。その範囲を決めるのは、皆さん自身です。

理学部物理科学科では、1〜2年次で物理や数学の基礎を学びます。それは、これらの科目を学ぶことで、他の分野(高校の科目でいえば化学、地学、生物分野など)の理解をより深めることができる、と考えているからです。例えば、高校で習っている行列やベクトルは、大学では「量子力学」という物理の大きな分野を学ぶ上で、非常に役立ちます。

理学部 物理科学科 鈴木 信三教授

- プロフィール

-

父親が化学系の会社に勤務していたため、小さい頃から化学は比較的身近な分野でした。高校の理科(物理・化学)担当の先生が、授業に実験を積極的に取り入れていたことから、更に興味を持つようになりました。京大大学院(修士課程)修了後、愛知県岡崎市の分子科学研究所へ文部技官として就職し、その5年後に東京都立大学(現在の首都大学東京)理学部へ移りました。ちょうどその年(1990年)、クレッチマー博士らによるC60の大量合成法の発見があり、それがきっかけでフラーレンやカーボンナノチューブなどの、炭素ナノ構造体の世界に足を踏み入れることになりました。2006年4月から現在の職場(京都産業大学)です。愛知県立旭丘高校OB。