- HOME

- ����

- �T�C�G���X���e�N�m���W�[

- �]�ƐS�̕s�v�c�ɔ���—�L���⌾�ꊈ���Ɋ֗^�����`�q�ƕ��q�@�\�����߂�—

�]�ƐS�̕s�v�c�ɔ���—�L���⌾�ꊈ���Ɋ֗^�����`�q�ƕ��q�@�\�����߂�—

���w�� �����Ȋw�� �ʏ� �e�[ ����

�@21���I�́u�]�̐��I�v�Ƃ����A�F���̉ʂāA�����̋��ɂƂƂ��ɁA�]�́i���R�j�Ȋw�̍Ō�̃t�����e�B�A�ɂȂ��Ă��܂��B�S���]���炢���ɂ��Đ����邩�H������𖾂��悤�ƁA���E���̉Ȋw�҂����܌������������J��L���Ă��܂��B�]�Ȋw�ł́A�u�m��v�A�u�����v�A�u�n��v�A�u��Ă�v���d�_�ڕW�ɁA���p����������ɍs�Ȃ��Ă��܂��B��l��l�̔]�����i�S�Ƃ����Ă��悢��������܂���j���ȒP�Ɍ�����悤�ɂȂ�A����̕��@�͌��I�ɕς��ł��傤�B�����Ė��l��m�[�x����҂̂Ђ�߂���N�����Ǒ̌��ł���悤�ɂȂ邩����܂���B�܂��j���[���R���s���[�^�A�o�C�I�R���s���[�^�ȂǂƂ������w�K�@�\���������R���s���[�^��A�w�K���郍�{�b�g�A����ɃT�C�{�[�O���A�₪�Ď�������ł��傤�B�����w���o���_�ɂ��āA�]�E�_�o�̌����ɐ��͓I�Ɏ��g��ł����ʏ��搶�ɁA�w�K�E�L���̃��J�j�Y���𒆐S�ɁA���q�_�o�Ȋw�̂���܂ł̐��ʂƁA�����g�̌����̈�[�����b���������܂����B

�����L���̔閧

�@�S�ɂ��݂�v���o——�A�������͖Y����Ȃ��L�������C�Ȃ�����Ȃӂ��ɕ\�����܂��B���ہA�����L�����`��������H�̐_�o�זE�ł͕�����ӂ��N����A�j�̒��ցu���������ݓ���v�ADNA���������Đ_�o�̌`�Ԃ��ω�����̂ł��B

�@�L���͊w�K�ɂ���Ċl�����ꂽ���̕ۑ��ƍĐ��ł����A�ێ�����鎞�Ԃɂ���āA�Z���L���i�����Ԓ��x�j�ƒ����L���Ƃɕ������܂��B�ߔN���̂Q�̋L���ɂ́A���q�_�o�Ȋw�ォ����傫�ȈႢ�����邱�Ƃ��������Ă��܂����B�J��Ԃ��w�K�ɂ���āA�Z���L�������̂܂ܒ����L���Ɉڍs����̂ł͂Ȃ��A�����L���̌`���ł́A�]�̐_�o�זE�̒��ŗ\�z�����Ȃ�������`�q�������N����̂ł��B

�A���t���V�̊��—�u�������A���t���V�A����ǃA���t���V�v�ȒP�Ȋw�K�A���L���̓������

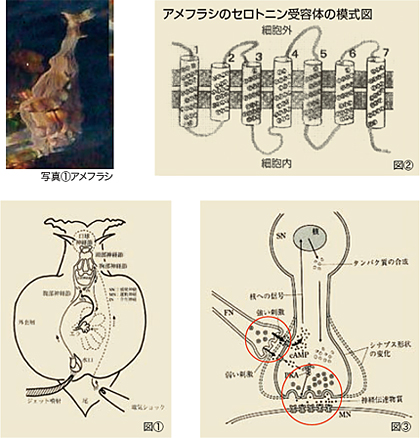

�@���̂��Ƃ��m���߂�ꂽ�̂́A�G���b�N�E�J���f���iEric.R. Kandel�A2000�N�m�[�x�������w�E��w��܁j���ɂ��A���t���V��1�i�ʐ^①�j��p���������ł�����2�B�A���t���V�́A�u�����v�Ƃ����튯�������h�������ƁA�G�����������߂܂��B��������̎h���������_�o�߂ɂ��銴�o�_�o�����������A���o�_�o���[���疡�̑f�Ɏ����_�o�`�B��������@�ł���O���^�~���_�����o����A�אڂ���^���_�o�̎�e�̉��②�Ɍ������A�^���_�o���������ăG�����������ނ̂ł��i���������ˁj�B���ɃG���������߂������Ȃ��ア�h���������h���Ƃ��Đ����ɗ^���܂��B�����āA���̒���ɃG���������߂��N���������h����K���ɖ������h���Ƃ��ė^���܂��i�}①�j�B���̎h��������J��Ԃ��ƁA�����Ɏア�h����^���邾���ŃG�����������ނ悤�ɂȂ�܂��B�܂��ɁA�����h���ł����̉������ő��t���o���p�u���t�̌��̏������ˊw�K�ɂ�������ł��B

�@�����h���́A���o�_�o�ɑ��ʂ���ڂ����ݐ_�o�i�}①�j�����������܂��B��ݐ_�o�̎������[����͐_�o�`�B�����Z���g�j�������o����A���o�_�o��̎�e�́i�}②�j�Ɍ������A���G�ȕ�����ӂ��N�����Ċ��o�_�o�������������܂����②�B���̌��ʁA���o�_�o�̎������[�ł̓J���V�E���C�I���iCa2+�j����ʂɗ������A��ʂ̃O���^�~���_�����o����A�^���_�o�������������ăG�������k����̂ł����②�i�}②�j�B����Ɠ��l�̎d�g�݂��p�u���t�̌��̔]�ɂ����Ă͂܂�Ɛ��肳��܂����A���̔]�͕��G�Ȃ��߁A���܂��𖾂͂���Ă��܂���B

![�l�Y�~�̔]�ƊC�n�̐_�o��H �l�Y�~�̔]�ƊC�n�̐_�o��H](/project/st/images/st0502_02.jpg)

�u�S�ɐ��ݓ���v�Ƃ��A�_�o�זE�ł͉����N����H

�@���̎����ɂ́A������̏d�v�ȃ|�C���g������܂��B�����L���ł̓V�i�v�X�̐V�����A���o�_�o�̎������[�ŋN���Ă���̂ł��B�����h����J��Ԃ��h���������o�_�o�ł́ACa2+��^���p�N�������_���y�f�̈ꕔ���_�o�זE�̊j�̒��ɂ܂œ��荞�݂܂��B���ꂪ�u���ݓ���v�Ƃ��Ƃ����錻�ۂł��B�j����Ca2+�܂��͊�A�f�m�V�����m�k�N���I�`�h(cAMP)�ɉ�������^���p�N�����c�m�`�Ɍ������A�����Ă�������̈�`�q�ɃX�C�b�`������A�V�i�v�X�̐����𑣂��V�����^���p�N������������Ă����܂��B�����čŏI�I�ɂ̓V�i�v�X�̌`�Ԃ��ς��A�V�����V�i�v�X������܂��i�}③�j�B���Ȃ݂ɃA���t���V���g������A�̌����E�����ŁA���B�͒����L���Ɋւ��Z���g�j����e�̂̌���`�q���N���[�j���O��3���A���̍\���𖾂炩�ɂ��܂����B

�@�Z���L���ł̓V�i�v�X���ӂ̍זE���̋������Z���ԑ��������ł����A�����L���̏ꍇ�͐V�����V�i�v�X�����Ɛ_�o��H���`������A�_�o�̋����������ԁA����I�ɑ����̂ł��B���̒����L���̎d�g�݂́A�_�o�זE�̖������S��_�o�`�B�����Ǝ�e�̂�����Ă��A�m�\�L��������l�Y�~��T���A�����Đl�Ԃɂ����ʂ���ƍl�����܂��B�J���f���͎�ɃA���t���V��p�����w�K�E�L���̌����Ńm�[�x���܂���܂��A�����L���̉𖾂ɂ��傫���v�������̂ł��B

�}�E�X�̊C�n�Œm�\�w�K�A���L����4�̎d�g�݂�������

�@�����A�A���t���V��������f���炵�����f���������Ƃ����Ă��A���G�Ȋw�K��L���̌����ɂ͕s�����ł��B���̕���ł́A50�N�O�A���]�Ԏ��̂ő����������ł��ďd�x�̃e���J���ǂɂȂ�A�C�n������p���āA�e���J���͎��������̂̒Z���L�����Y�ǂɊׂ������ҁAH�EM����̌������_�@�ɂȂ�܂����B���݂ł̓��f�������Ƀ}�E�X�i�ʐ^②�j���g�����ڍׂȌ��������W���A���̎d�g�݂����X�ɉ𖾂���Ă��܂����B

�@�}�E�X�͐����������ɓ������ƁA��������o�悤�Ɖj�����܂��B���̐����̒��Ɍ����Ȃ��悤�ɑ����u���Ă����ƁA�ŏ��͋��R�ɑ���ɂ��ǂ蒅���Ă����̂��A�������Ƃ����J��Ԃ������ɑ���Ɍ������ĉj���o���悤�ɂȂ�܂��B�}�E�X�͑�����L�������̂ł��B���̂Ƃ��A�]�̑����t�ɂ���C�n��5���A�O�ȓI�ɂ܂��͖ő�������ƁA�}�E�X�̓f�^�����ɉj���A�Z���L�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

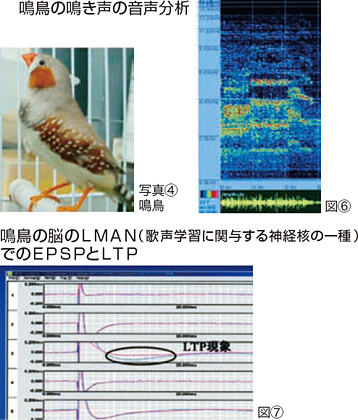

�@�Z���L���́A���p�x�̓d�C�h��(HFS)�ŊC�n�_�o�̌�V�i�v�X�d�ʁiEPSP�j���傫���Ȃ�A������2 - 3���Ԏ������钷�������iLTP�j�ƌĂ�錻�ۂɂ��ƍl�����Ă��܂��B���̂Ƃ��A�����d�C�h����Mg2+�u���b�N���͂���ANMDA�^�̃O���^�~���_��e�̂��J���ANa�{����������K+�����o���A�����Ca2+���������āALTP���N����̂ł��B������HFS��4���ȏ�^����ƁALTP�͒����ԑ����A�V������`�q�����������邱�Ƃ��m���߂��Ă��܂��B���̂��Ƃ́u�����H�w�K�v���������}�E�X�ƁA�����u�����P�ɉj�����������̃}�E�X�̊C�n�̈�`�q�������ׂĂ݂�ƕ���܂��B�����H�w�K�������}�E�X�̊C�n�ɂ́A�w�K�����Ă��Ȃ��}�E�X�ɂ͌����Ȃ���`�q�̔������F�߂���̂ł��i�ʐ^③�A�}⑤�j�B

�]�̍����@�\— ���t�i�w�K�j�̂���Ȃ�𖾂�

�@���݁A�����̔]�����҂̋����́A�C�n�����]�玿�̒����L���Ɋւ��_�o�����ƈ�`�q�̉𖾂Ɍ������Ă��܂��B

�@�����A�]�E�_�o�Ȋw�̂�����̏œ_�́A�w�K��L�����������̋@�\�ł���A�F�m��ӎ��ł��B���́A�㊯���̉����w�K�Ɩ��̌��t�w�K�̗ގ����ɋ��������]�����̏o���_�ɖ߂�A�A���t���V�̊w�K�E�L���̌����Ŕ|�����l�����Ǝ������@�������āA���f�������̖��ƃ}�E�X�̉����w�K�ɒ��ڂ��A���t�w�K�̎d�g�݂Ɏ��g��ł��܂��i�ʐ^④�A�}⑥�j�B�ŋ߁A���̔]�E�_�o�����𑽓_�d�ɖ@��6�ő��肵����i�}⑦�j�A���̔����ɔ����Ĕ��������`�q���N���[�j���O������A�}�E�X�̔]�Œ����g�̔����ɔ����Č����`�q�Ƃ�����eoxP2�������ω����邱�Ƃ������܂����B�}�E�X�Ɩ��̉����w�K�̌����𑫂�����Ƃ��āA�����q�g�̌��t�w�K�q���x���ʼn𖾂������ƁA���͐S��e�܂��A����A�m �b���i���Ă��܂��B

��1 �A���t���V�͑����E�~�E�V�B�C�ɐ��ޓ�̓����B�ȒP�Ȋw�K�s���������A�M���ނ̐��\�{�قǂ̑傫���̐_�o�זE�������Ă��܂��B���̐_�o�זE�́A�ꏊ�ɂ���Ė��������܂��Ă��āA��������{�I�Ȏd�g�݂͚M���ނ̂��̂ƕς��܂���B�ł�������Ɋώ@���₷���]�E�_�o�n����������ɂ͍œK�ł��B�J���f���͂܂��ƂȂ����f�������������̂ł��B

��2 �]�̌����ɂ́A2�ʂ�̃A�v���[�`������܂��B��͔�N�P�I�Ɂi���邪�܂܂̏�ԂŁj�l�Ԃ̔]������������@�ŁA���̔]�u�[���̉Εt�����ƂȂ����A�j���C���C���[�W���O�iMRI�j����g�|�O���t�B�[�Ȃǂ�����܂��B���̕��@�́A��G�c�ɐl�Ԃ̔]�E�_�o�����ɔ����]���ǂ̌����⌌�t�̎_���E�Ҍ���Ԃ����̂܂�܌��邱�Ƃ��ł��܂��B������́A�]���\������_�o�זE�̍\���Ɠ������猩�Ă������q�_�o�Ȋw�I���@�ŁA���̏ꍇ�̓��f���������g�������������S�ɂȂ�܂��B

��3 �E�B���X�Ȃǂ��g���āA�咰�ۂȂǂ̒��ő��B��������`�q�̒��������̈�`�q���������o�����ƁB

��4 ���Ȃnj��t�Ŋo����L���B���L���q�L���Ƃ������A�X�|�[�c�ȂǑ̂Ŋo������L���i�葱���L���j�Ƌ�ʂ���B

��5 �l�Ԃ��͂��ߚM���ނł́A�L�����i��̂͑�]�̉��̗����ɂ���C�n�i�}④�j�ƍl�����Ă��܂��B���o�튯����̏��͈�U��]�玿�ɏW�߂��A��������C�n�֑����A�Ăё�]�玿�֑����܂��B�����L����ێ����Ă���̂͑�]�玿�ł��邱�Ƃ��قڕ������Ă��āA�C�n�͒Z���L�����L���ɕϊ����钆�p�����ƍl�����Ă��܂��B

��6 �]�X���C�X��1�_�܂���2�_�œd�C�h����^���A�e�d�ɂ��Ƃ̓d�C�I�Ȕ����ׂ���@�B

���①�F��A�̐_�o�זE�Ԃ̉��w�����̎n���́A���ׂăV�i�v�X�ƌĂ�镔������čs���܂��B�_�o�זE�͎���ˋN�������ď������A�������g���Ă��̏��𑼂̍זE�ɓ`���܂����A������̏ꍇ�����̐_�o�זE�Ƃ͂����킸���ȊԊu�������Đڂ��Ă��܂��B���̊Ԋu�̎��ӂ��V�i�v�X�ł��i�}③�ԁ������j�B1960�N��A�w�K�E�L���́A�u�w�K���q�v�E�u�L�����q�v�ɂ���Ă�����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂����i���q���j�B�������A���̌�A�V�i�v�X�̕ω��ɂ���ċN����Ƃ����l���i�V�i�v�X���j���L�͂ƂȂ�A����ɃV�i�v�X�Ԃ�_�o�`�B�����ƌĂ�鉻�w�����i���q�j���ړ����邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B

���②�F�_�o�זE�̓��O�ɂ́A�J���E���C�I���iK+�j��i�g���E���C�I���iNa�{�j�̔Z�x�����ł��Ė�-70mV�̐Î~�d�ʂ������Ă��܂��B�_�o�זE���h������ƁA�זE���ɂ���C�I���`�����l�����J���ANa+���������AK+�����o���Ė�+100mV�̊����d�ʂ������܂��B���̓d�C�M���́A�זE�̂̍������玲���̖��[�������ē`�����Ă����܂��B���[�̃V�i�v�X�ł́A�d�C�M���ɂ���āACa2+�`�����l�����J��Ca2+���זE���ɗ������邱�ƂŁA�O���^�~���_�Ȃǂ̐_�o�`�B����(NTM)�̓������܂��j��āANTM���V�i�v�X�ɕ��o����܂��BNTM���������̐_�o�זE�ł́A��e�̂ƌĂ��`�����l������Na�{���������AK+�����o���čĂъ����d�ʂ��������܂��B�d�C�M���̓V�i�v�X�ň�U�A���w�M���ƂȂ�A�M�������זE�ōĂѓd�C�M���ւƕϊ�����A���̃V�i�v�X�ւƎ��X�ɓ`�����Ă����킯�ł��B���������̈�A�̗���͕K������ʍs�ł��B

�A�h�o�C�X

�����͔]��K�v�Ƃ��A�]�͕�����K�v�Ƃ��Ă���

�@���Z���݂̂Ȃ���ɂ́A�����w�̌������Ȃ̂ɁA�}�E�X�₻�̔]���g���Ĕ]�E�_�o�Ȋw�̌���������Ă���Ȃ�đz�������Ȃ���������܂���B

�@�������A�]�E�_�o�͎��R��������ō��̕����n�ł��B���́A���̓d�C�p���X�̓`�d�Ɛ_�o�����̕����ߒ�����A�����ɂ��Đ��_�������邩�H�ł��B�����Ȋw�́A�f�J���g�ȗ��A���_�̖���e�ɒu���A�����̉^���ƍ\���ɏW�����āA���R�̓�\�����A�����̋��ɁA�F���̎n�܂�Ȃǂ����X�Ɖ𖾂��Ă��܂����B����������A�����Ɛ��_�ɑ��Ă��A���̗L������������Ă���Ǝv���܂��B�܂��]�ƐS���𖾂��邽�߂ɂ́A���������łȂ��A���w�A���w�A�����w�A�S���w�A��w�A�H�w�ȂǁA���� �ẲȊw�ƋZ�p�������邱�Ƃ��K�v�ł��B

�@���Ɛ��̑����́A�V�X�e���G���W�j�A�ɂȂ�܂����A���ɂ́A�]�_�o�̌����҂�����A�o�C�I�e�N�m���W�[�A��Â̕���ɐi�l�����܂��B�܂��Ⴍ���Đ��E�I��IT��Ƃ̎В��ɂȂ����l�����܂��B�����q�@�\�ޗ��A�i�m�e�N����IT�܂ŁA����ł��镪��͗l�X�ł����A����́A���N�A���̕���ł��A�܂��܂��K�v�Ƃ���Ă���Ǝv���܂��B

���w�� �����Ȋw�� �ʏ� �e�[����

- �v���t�B�[��

-

���s��w���w���i�����w�ȁj���B��U�͐��������w�A���q�]�Ȋw�B�ʎq�͊w�̕�Schrödinger���m�́u�����Ƃ͂Ȃɂ��H�v��ǂ�Ŕ������ADNA�̓�d���Z���\���̔�����Crick���m�ɂ�������A���������̌��C���ɂȂ��āA���������w�A���q�����w�̕���ɐi�ށB20�N�O�ɕč�Stanford��w�ɗ��w���AScheller���m�̉��ŁA�A���t���V�̕��q�_�o�Ȋw���n�߂��BScheller���m����āA�����Kandel���m�Ƃ��m�荇���B������60�N�O�̓���G�����m�́u���ꂩ��̎��R�Ȋw�͕������琸�_���������낤�v�̗\���͓I�����A���̕����ɐi��ł���������U��Ԃ��āA�u�v���Ή����ɗ������v�Ɗ��S�[���B����������Ѝ��ZOB�B