- HOME

- F工房(京産大発ファシリテータマインドの風)

- ファシリテータ・トレーニング連続講座「ファシリテーションLabo.」

- 第3回講座「ファシリテーションのマインドとスキルを集中的に学ぶ」

第3回講座「ファシリテーションのマインドとスキルを集中的に学ぶ」

―合宿1日目(11/29)―

はじまり

紅葉の見頃を迎え、たくさんの観光客で賑わう京都をよそに、我々は滋賀県琵琶湖の湖西方面に向かっていた。今日はあいにくの雨模様だが、葉っぱについたキラキラ輝く水滴が、イロドリをより一層鮮明にさせていた。

今日は、ファシリテータ・トレーニング連続講座「ファシリテーションLabo.(以下、ファシラボ)」第3回目。滋賀県大津市にある本学の施設「松の浦セミナーハウス」で1泊2日の合宿講座が行われる。自称、雨女である私(中尾)は、今日の雨模様を申し訳なく思いながら現地へと向かっていた。

セミナーハウスのエントランスに入ると、そこには木目調のテーブルと椅子、オレンジ色の温かい照明、高い天井、一面ガラス張りの窓から見える自然など、ぬくもりが感じられる空間が私を迎えてくれた。今日の集合時間は13時。早めに到着した我々は、昼食を取ってから準備を始めた。集合時間の30分前から少し大きめの荷物とそれぞれの思いを抱えて、みんなが集まってきた。その頃には雨も止んでいた。

定刻の13時頃には雨もすっかり上がり、時より日差しが差し込むようになっていた。そんな中、今回もF工房担当コーディネータの中西さんによるオリエンテーションから始まり、前回のふりかえりや施設利用上の注意点などがアナウンスされた。

今回の合宿は4つのセッションで構成されており、各プログラムを通してファシリテーションについての理解を深める内容とのこと。F工房担当コーディネータの大谷さんから、今回の合宿でのキーワードは【観察】、【対話】、【ふりかえり】であるとの内容が告げられ、まずはアイスブレイクから始まった。

アイスブレイク

合宿全体のアイスブレイクとして、まずは「グループトーク」が行われた。「近況報告」、「今の気分」、「合宿への期待や意気込み」の中から話したいテーマを普段あまり関わりのない人、3人〜4人でグループになり、3回グループ替えを行いながら話し合った。

その後、屋外に出てニックネームを覚えるための「キャッチボール」(後述、p.7〈付録1〉)を行った。ここでは、第2回講座で決めたニックネームを再確認しながら、全員の名前とニックネームを覚えることをゴールに、30分程のゲームを行った。ルールは、みんなで大きな円をつくり、ニックネームを呼んで相手が返事をしたらその人にボールを投げる、というシンプルなもの。頭だけでニックネームを覚えるのではなく、全身を使って楽しくみんなのニックネームに触れるというのがユニークだと感じた。パッとニックネームが出てこず、テンポよく投げるのが難しかったが、時間が経つうちにみんな流れをつかんでいったようだ。と思ったらボールが1つから2つ、2つから3つとどんどん増え、最終的に5つのボールで行っていた。5つにもなるとボールを追うのが大変で、いささか混乱もしたが、このような屋外で行う体と頭を使ったアイスブレイクはとても爽快であった。

セッション1 「ファシリテータマインドの根っこに触れる」

課題解決型のグループ実習を体験した後、グループメンバーで、その「場」で起こっていたことについて振り返り、グループ活動における2つの側面である「コンテント」と「プロセス」を知るためのセッション。

屋内に戻り、まずはグループ分けがあった。「ファシリテータに出会って何年目?」というテーマで、1列に並び(前方は年数が浅い人、後ろに行くにつれて年数が上がっていく。最短で2年目〜最長で12年目の方がいました)、ナンバリングによって5人グループが4つできた。

そして、そのグループで課題解決型のグループ実習「タップロット」を行った。〈引用文献:津村俊充・星野欣生(監修),1996年,クリエイティブ・ヒューマン・リレーションズCHR(Creative Human Relations),プレスタイム〉。中西さんのルール説明によると、この実習は各々に配られる情報カードに書かれた情報を共有しながら、与えられた課題を解決するためにグループで協力するというものらしい。「タップロット」という初めて聞く言葉や情報カードに示されている解読不能な文字が、私の頭をぐちゃぐちゃにさせた。実習が始まり、グループで情報カードの共有を行っていると、小学生の頃に習った「速さ・時間・距離」を求める算数の問題に似ていると気づいた。ただ、算数が苦手な私はすぐに拒否反応が出て、思考停止に陥ってしまった。それでも、みんなで課題解決に向けて奮闘していると、あっという間にタイムアップとなった。ワーク終了後、全員で答え合わせを行った。残念ながら、私たちのグループは答えを導き出すことは出来なかった……。

20分間の休憩をはさみ、「タップロット」のふりかえりを行った。ふりかえりシートに個人で記入し、それをグループメンバーと共有する流れだった。ふりかえりシートを書くことで、ワーク全体の流れとその時の私の気持ちを少し冷静に振り返ることができた。また、その内容を簡単に模造紙にまとめ、全体発表も行った。ふりかえりで明らかになったのは、私たちのグループは発言力の強い人がおらず、算数が得意な人もいなかったので、みんなで協力して頑張ろう、という雰囲気に終始満ちていたが、逆にグループを引っ張る人がいなかったことで、課題解決に至ることができなかった、ということだった。グループメンバーとふりかえりをすることで、自分の参加姿勢やグループメンバーの動き、それぞれが与え合っていた影響についてじっくり吟味することができた。

ふりかえり後、セッション1のまとめとして、鬼塚先生が〈ふりかえりの意味〉と、グループ活動における2つの側面である〈コンテント〉と〈プロセス〉についてミニレクチャーを行った。実習をただこなすのではなく、その後にメンバー全員でじっくり振り返ることで、より多くの学びを得ることができること。そして、振り返る際には、話し合った内容や行った作業(コンテント)を単純に振り返るだけでなく、その場で起こっていた個人やグループメンバーの気持ちや考えの変化、相互作用のあり方等(プロセス)を各々が言葉にして分かち合うことで、より深い気づきや学びを得ることができる、ということを、いくつかの理論モデルを提示頂きながら知ることができる小講義だった。

セッション1は18時過ぎに終了し、夕食時間となった。すきやきを堪能した後は、20時まで各自の時間を過ごした。

「観察」、「対話」、「ふりかえり」の大切さを学ぶ。

セッション2 「対話を通して話し合いのカタチを考える」

20時からセッション2がスタートした。5分程イベントの宣伝があり、その後、鬼塚先生による「対話」についてのミニレクチャーが20分行われた。対話は、互いの価値観を共有しながら他者との共通の基盤を見出すことを目的にしたもので、議論や討論とは違った話し合いのカタチである、という話があった。対話のポイントは「保留すること(自己と他者の価値観の衝突があらわになった時、その価値判断を保留する意)」であり、対話を実現することでより成長した自己を見出すことにつながるようだ。

そこで実際に体験してみようということで、20時30分からは個人で「今語りたいこと」を考え、その内容が似ている人とグループをつくった上で、それぞれの「今語りたいこと」について約1時間、じっくり語り合った。「多様性について」や「音楽話」などのテーマについて、それぞれが想いを話し合った。実際、対話体験を通してメンバーの話に耳を傾け、互いの価値観を共有してみると、自分が特定の価値観にとらわれていることを知ることができたし、視野の幅を広げることができた。非常に充実した時間を過ごせた。

22時をもって、1日目のプログラムが終了。今日は沢山のエネルギーを使ったので、すぐに眠りにつけそうだ。と思いながらロッジへ向かった。

―合宿2日目(11/30)―

翌朝、太陽の日差しと小鳥のさえずりのなか、絵本に描かれていそうな爽やかな朝を迎えた。8時前になるとみんな朝食のために眠たそうな顔をしながら集いはじめていた。朝食をとり、9時からアイスブレイクのために屋外に出た。何をするんだろう?とワクワクしながら眩しい光のなかに軽やかに足を踏み出した。朝のアイスブレイクは、みんなでダンスの振り付けを考えるというもので、その名も「DJ Fits presents ダンスワークショップ」(後述、p.7〈付録〉)という、なんともユニークなアイスブレイクだ。5人1グループで5グループに分かれ、4グループはダンスの上半身の振り付けを考え、1グループはダンスステップを考えた。それらを組み合わせ音楽に合わせてダンスを踊るというものだった。45分間、青空の下で、みんなでダンスを踊るのは本当に楽しくいつもとは違う体験だった。ちなみに、DJ Fitsとは中西さんのことで、このワークは今回初めて取り組むアイスブレイクだったようだ。

セッション3 「『参加型の場』をつくるポイントを押さえる」

15分の休憩をはさみ、10時からセッション3がスタートした。ペンの使い方や付箋紙の使い方を習得しつつ、様々な参加型の場の形について、実際に机やイスを動かしながら体験した。

最初は「私のオススメ」を紹介するためのフリップを作成した。実際にカラーペンの使い方を教えてもらいながら書くと、明らかに今までとは違ったきれいなフリップをつくることができた。特に、ペンの太い方は、先端が斜めにカットされているので、最初はどうやって書けばいいのか分からなかった。けれど、明朝体を意識して横線は細く、縦線は太くなるようにペンを持つと、すごく見栄えの良い字が書けるようになった。また、色のバランスも考えて、濃い色で字を書いて薄めの色で強調する技も学んだ。

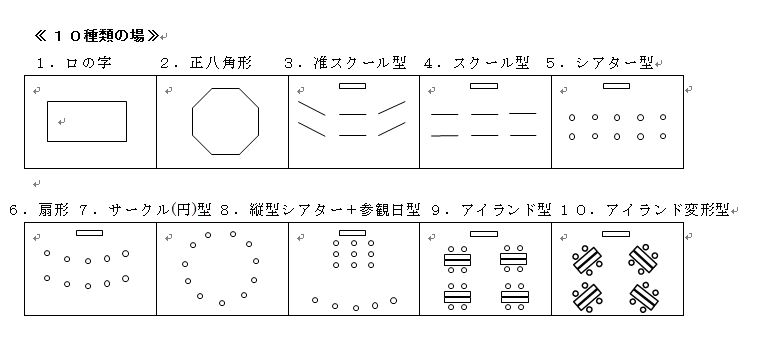

その次は、参加型の場をつくる際、どういった机の配置や座り方が良いのかを、10種類の場を実際にセッティングして体験するセッションに移った。みんなで協力して机とイスを動かしながら場を転換し、そこに全員で座ってみて、その時に感じる気持ちを付箋紙に書き留めていく方法で行った。また、各場では、何名かの人が先ほど作成した「私のオススメ」をみんなの前で発表することも行った。

体験した場は下記の10種類だった。それぞれの場を体験しながら、率直な感想を付箋紙に書きあげた。付箋紙に書く際は、良い点やプラス面を青色の付箋紙、悪い点やマイナス面はピンク色の付箋紙、発表者としてみんなの前で話をしてみての感想は黄色の付箋紙に書いていくという色分けを行った。10種類全ての場面を体験した後は、各人が書いておいた付箋紙を場面ごとに模造紙に貼り出し、全員で共有した。

同じメンバーが同じ数だけいるのに、設定される場を変えるだけで、全く違う雰囲気を味わうことができた。それだけ、場の設えが重要なのだと身を持って学ぶことができたし、ワークによって場のセッティングを使い分け、ワークに合った場を考えることが大切であることを学ぶいい機会になった。

時刻は12時25分。昼食タイムとなった。1時間半ほど時間があり、昼食のカレーライスを食べた後は、会話を楽しむ人や、睡眠を取る人、天候が良かったので琵琶湖を見に行く人など思い思いの時間を過ごした。

10種類の場

セッション4 「ファシリテーションを実地に学ぶ」

14時となり、最後のセッション4が始まった。セッション4は模擬コンサルティング体験を通して、今まで学んできたマインドと手法を実践してみるセッ

ションであった。

まずは、グループ分けがあり、第1回目で行われた人間マトリックス方式で分かれた。1つ目の質問「(文章を)書くのが好きか嫌いか」で部屋の左右に分かれた後、2つ目の質問で「(話を)聞くのが好きか嫌いか」で部屋の前後に分かれた。そこからナンバリングを行い、1グループ4人で6グループが作られた。グループ内で軽く自己紹介を行った後、グループ内でペアを作り、聞き役と話し役を設定し「今抱えている問題、変えたい場」についてヒアリングを行いながらメモを取り、問題点の解決策を提案するというコンサルティング体験を行った。

聞きながらメモを取るのは本当に困難で、メモに集中したら話の内容が入らず、話に集中してしまうとメモはグチャグチャになってしまった。ペアで15分ずつ役割を交代して行い、10分間で個人のふりかえりを行った。話し役として思ったことや聞き役として思ったことをふりかえり、同じペア同士で5分間のフィードバックを行った後、グループと全体で共有が行われた。ふりかえりや共有を行うことによって、自分の頭の中が整理でき、その大切さを実感することができた。

その後、大谷さんから平野啓一郎氏が提示している「分人主義」についての話があった。「分人主義」とは、自分の中にはその時の状況に応じた様々な自分がいるという考え方だ。「バイトの自分」や「家族でいるときの自分」、「ファシラボに参加している自分」など様々な自分がいるが、自分が知っている自分は自分のなかのほんの一部であり、体調や環境によっても変化する。そんな色んな自分について興味を持ちながら、人との関わりをもっていくと、新たな気づきがあるかもしれませんね、という大谷さんからのメッセージを経て、セッションの続きへと移った。

16時からは50分間、模造紙をホワイトボードに見立て、ホワイトボードミーティングを行った。「見える化」(話し合いの内容を書いてみんなで見えるようにする工夫の意)を意識し、コンサルティング体験を行った。新たなグループをナンバリングで作り、1グループ4人で6グループ作った。前のグループで出していた「今抱えている問題、変えたい場」を新しいグループでも共有し、その中から1つ選んで、それを議題に4人でミーティングを行い、改善策をグループで検討した。その後、グループで話した内容を全体発表した。それぞれのグループが取り組んだテーマは、「孤立対立について」、「ゼミでの問題」、「なぜ陰口を言うのか」、「言いたいことを上手く伝えるには」、「参加しやすい環境(ゼミ)とは」、「悩みがない悩み」であった。発表内容もさることながら、書かれたホワイトボード(模造紙)もグループによって様々な書き方があって、非常に参考になった。人それぞれ書き方があるが、良いなと思う所はどんどん盗んで自身の成長に繋げよう!という大谷さんのまとめで、今回の2日間13時間にわたる講座は幕を閉じた。

解決策を提案するコンサルティング体験!

〈付録〉アイスブレイク「ネームdeキャッチボール」ルール説明

目的

メンバーのニックネームを覚える。キャッチボールでの「呼ぶ」→「返事する」→「投げる」というプロセスを通して相手の状態に配慮した上でのコトバのキャッチボールをする。

準備物

- カラーボール5個

方法

- みんなで円になる。

- キャッチボールをする。

- ボールを投げる前に投げたい人のニックネームを呼ぶ。

- ニックネームを呼ばれた人は返事をする。

- 相手が返事をしたらボールを投げる。

- くりかえす。

- 慣れてきたらボールを増やす。

- 追加したボールは前のボールと同じ順序をたどって投げる。

2個目以降のボールを投げる時はニックネームを呼ばず、アイコンタクトだけで合図する。 - どんどんボールを増やし、最終5個でキャッチボールを行う。

- キャッチボールを行いながらニックネームを覚える。

〈付録2〉 アイスブレイク「DJ Fits presents ダンスワークショップ」ルール説明

目的

リズムに合わせて身体を動かしながら、こころとからだのアイスブレイクを推し進める。

準備物

- 4拍子の音楽

- スピーカーなどの音響機器

方法

- 5グループ作る。

- 各グループに振り付け(A〜D)とステップ(E)の担当を割り振る。

- A〜Dグループは4拍子のダンスの振り付けを1小節分考える。

- Eグループは4拍子のステップを考える。

考えている最中はずっと4つ打ちリズムを大音量で流す。 - それぞれのグループが考えた振り付けを披露する。

- Eが考えたステップを踏みA〜Dの振り付けを順番に踊る。

- ダンスに慣れてきたらA〜Dをランダムに指定して踊る。

- とにかく自由に踊る。

※ダンスは誰でも踊れそうな簡単な振り付けにする。

※場所は屋外に限らないが、かなり大音量で音楽を流すので周りには配慮する。

※型通りに踊ってみんなで一体感を得ることよりも、それぞれが自分なりのスタイルで楽しむことの方が重要。