“見えないものを見る感動”を京都産業大学から「本学がリードする生命現象の本質に迫るタンパク質の構造解析」最新鋭「クライオ電子顕微鏡」を西日本の私立大学で初導入

2025.05.07

京都産業大学は、2025年秋(予定)に、Thermo Fisher Scientific社製の最新鋭クライオ電子顕微鏡「Glacios™ 2 Cryo-TEM」を導入します。

クライオ電子顕微鏡を所有する私立大学は西日本で初となり、本装置の稼働開始を、創立60周年を迎える本学の新時代の幕開けと位置づけ、生命科学分野における研究・教育・産学連携のさらなる高度化を目指します。

リリース日:2025-05-07

<クライオ電子顕微鏡とは>

タンパク質やウイルスなどの生体分子を極低温で凍結し、高解像度で観察できる最先端の顕微鏡で、医薬品開発や感染症対策に不可欠な技術として世界的に注目されています。

https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/electron-microscopy/products/transmission-electron-microscopes/glacios-cryo-tem.html

【本件のポイント】

- 本装置の活用において中心的な役割を担うのは、「タンパク質動態研究所(所長:遠藤斗志也教授)」です。同研究所には、遠藤教授をはじめ、生命現象の本質に迫るタンパク質の構造解析において、国内外で高く評価される研究者が集結しており、クライオ電子顕微鏡を用いた研究では、2019年以降、Nature、Scienceおよびその姉妹誌に掲載された関連論文数は私立大学で最多(10報)を記録(PubMed「cryoEM Japan」検索、last author/corresponding authorで集計)するなど、構造生物学分野において、本学は私立大学トップの実績を誇ります。

- クライオ電子顕微鏡の導入を契機として、学部教育における教育改革を進める構想を掲げています。全国的にも例がない、学部段階での電子顕微鏡解析の体験授業(ハンズオン)の実施を視野に入れており、装置を活用した実践的な授業の導入を検討しています。最先端の装置を学生自らが体験することにより、「見えないものを見る」ことの感動を実感しながら学びを深める学修環境の構築を進めていきます。

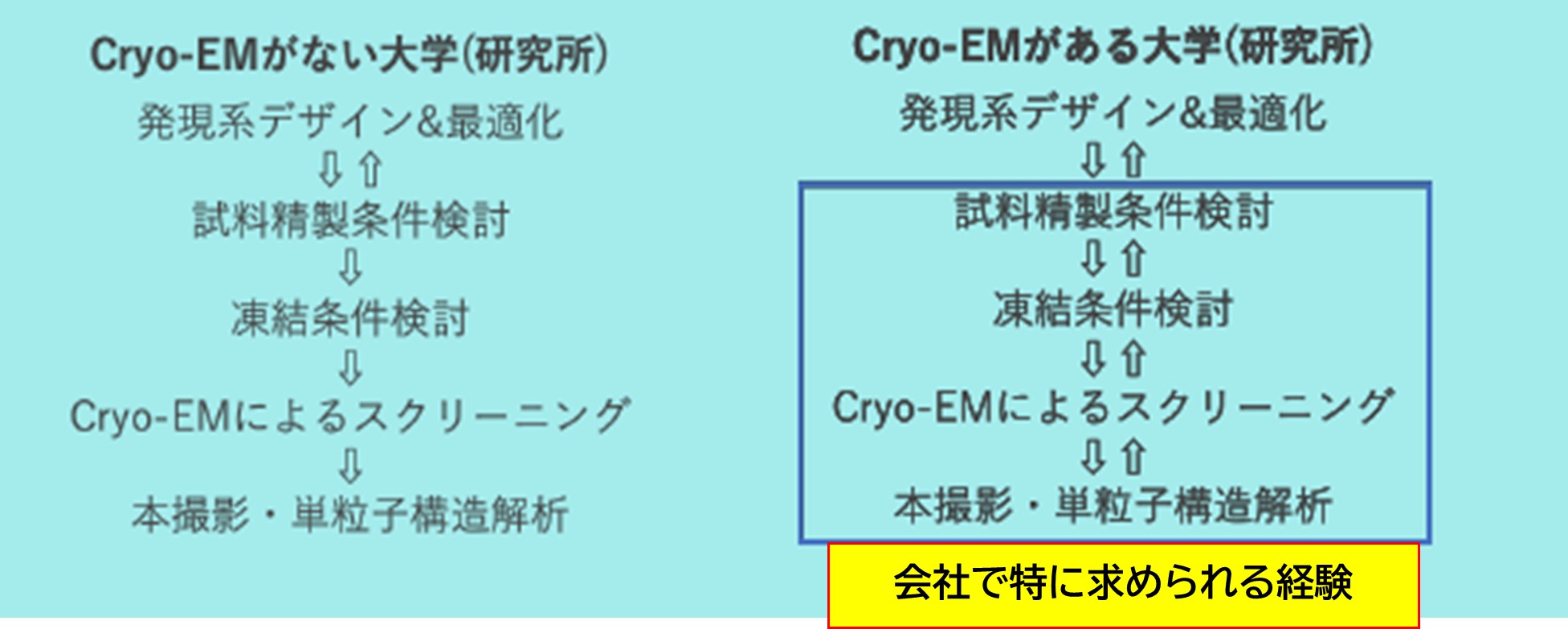

- 本装置の導入により、教育・研究体制のさらなる強化に加え、社会とのつながりを意識した展開にも取り組みます。近隣大学や、製薬やバイオテクノロジー分野の地域企業からも関心が寄せられており、大学間・産学共同研究、インターンシップや教育プログラムを通じた人材育成の機会創出にもつなげていきます。

クライオ電子顕微鏡は何の役に立つのか?

構造ベース創薬:

創薬並びに病原性ウイルスに対するワクチン開発研究において構造情報は極めて重要な意味を持ちます。これは、標的タンパク質の構造や、それに結合する化合物(薬の基となる化合物)を可視化し、どのように相互作用するかを考察することができるためであり、この可視化こそがクライオ電子顕微鏡の持つ最大の利点です。言い換えると、この可視化による創薬研究が昨今のトレンドであり、成功確率を各段に向上させるカギとなります。例えば、我々の記憶にも新しい新型コロナウイルス感染症に対するワクチン開発もこの手法によって行われました。最新鋭のクライオ電子顕微鏡であるGlacios2は、これまで以上に迅速に構造解析を行うことができるように最適化された研究機器であり、試料のスクリーニングから本番用データ取得に至るすべてのステップで学術的・経験的なフィードバックを得ることができます。

<得られること>

- 大学間・産学共同研究を通じた構造ベース創薬の進歩に寄与。

- 教育プログラムによる本学学生のクライオ電子顕微鏡の操作経験に基づく技術力が格段に向上(製薬会社等で今後求められるであろう技術)。

【FEI Electron Optics社製Thermo ScientificTM GlaciosTM 2の代表的な特長

※Thermo Fisher ScientificのHP等発表資料から引用・抜粋,一部改変

※Thermo Fisher ScientificのHP等発表資料から引用・抜粋,一部改変

本機は、新しい自動化と高分解能イメージング能力を備え、クライオ電子顕微鏡のさまざまな経験レベルを持つ研究者がタンパク質構造の解明および構造に基づく創薬を加速できるよう設計されています。この高度で高速かつ費用対効果の高い創薬手法により、アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病などの神経変性疾患や、がん、遺伝子変異の研究ペースさらには病原性ウイルスへのワクチン開発研究が加速される可能性があります。

幅広い試料に適用可能なクライオ電子顕微鏡

Glacios 2クライオ電子顕微鏡は、改良されたハードウェアとソフトウェアによって扱いやすさと共に、様々な試料へのアプローチが可能なように設計された最新鋭のクライオ電子顕微鏡です。本機種は、試料のスクリーニングから本番用データ取得の幅広い場面で利用可能なグローバルスタンダードなモデルです。自動化による操作性の向上

搭載されるソフトウェアであるEPUは、高効率性とユーザーフレンドリー性を両立させ、顕微鏡法のエキスパートから初心者に対して最大限のメリットをもたらします。例えば電子顕微鏡を扱ううえで非常に重要な装置のアラインメントや維持管理に関して自動化されています。また、システム不具合の修復にも対応しているのが特徴です。これにより、ユーザーは自身の研究に注力する事が可能となります。【京都産業大学の取り組み】

本学には、私立大学として最大級の反射望遠鏡を有する「神山天文台」があり、神山宇宙科学研究所を拠点に、宇宙の謎に迫る研究と教育に長年取り組んできました。これを巨視(マクロ)の視点とするならば、一方の微視(ミクロ)の分野でも、生命をかたちづくる分子・構造の世界に目を向け、タンパク質研究を中心に探究を進め実績を積み重ねてきました。クライオ電子顕微鏡の導入を契機に、「生命の構造科学」研究を、本学の大きな柱の一つとし、学術的な発信力と社会との繋がりの強化を一層進めてまいります。巨視と微視、両方の視座をあわせ持つ大学として、京都から世界へ、新たな挑戦を続けていきます。

- お問い合わせ先

-

京都産業大学 広報部

〒603‐8555 京都市北区上賀茂本山

Tel.075-705-1411

kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp