2024年度春学期人権教育啓発講演会 伊藤 公雄氏(京都府男女共同参画審議会会長)がオンラインで講演

2024.07.11

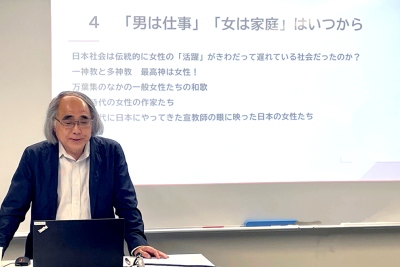

6月26日(水)は、2024年3月までダイバーシティ推進室長、現代社会学部教授を務められた伊藤 公雄氏(京都府男女共同参画審議会会長)に講師をお願いし、「ダイバーシティ推進と人権の視点」と題してオンラインで講演いただきました。

「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」とは何か、歴史や外国との比較を含めて、推進されるようになった経緯や状況を、人権の観点の入り口であるジェンダー平等の視点を重視しつつ、お話しいただきました。

DE&Iとは?

- D=ダイバーシティ(多様性):性別・SOGI(性的指向及びジェンダーアイデンティ)・国籍・人種・宗教・世代・心身の障害の有無など、人々の違いや多様性の尊重

- E=エクイティ(公平性):情報・機会・資源へのアクセスにおける公平な扱いの確保

- I=インクルージョン(包摂):どのような人もメンバーとして歓迎され、尊重され、支援され、評価されることができるような環境の整備

なぜ、社会的マイノリティの課題が浮上し、多様性(ダイバーシティー)が求められるのか?

一方、日本は、製造業中心の大量生産大量消費が軸の第二次産業革命では、健常な男性の長時間労働と女性の家事・育児・非正規労働の仕組みにより、経済が発展しました。しかし、第三次産業革命(情報革命)、第四次産業革命では、過去の成功体験に縛られて微修正をするだけで、大きな変化に適合できず、経済が縮小しています。

現在、世界経済フォーラム発表男女平等度のランキングの上位の国、男女平等度が進んでいる国は経済が成長しています。

いま日本では、健常な男性を基準にした社会を見直し、多様性に開かれた社会が求められています。その入り口としてジェンダー平等が課題とされます。

「男は仕事」「女は家庭」はいつから始まった?

法律の面では、欧米と比較すると戦後の日本は男女平等の面でトップクラスでしたが、欧米が男女平等を進めた現在と比較をすると日本は出遅れています。

無自覚なバイアス

学習・職場環境をDE&Iの方向へ

「日本の職場でのやる気のなさ」は、健常な男性を基準にした社会、男性主導の組織が一因とされます。これは、同調型集団主義であり、自分の私的利害の防衛のために常時周囲をモニタリングしながら他者に合わせる文化です。

対して、協調型集団主義が求められています。組織や社会が元気を取り戻す方策として、Googleが定義したパフォーマンスの高いチームの条件として、

- 心理的安全性

- 信頼性

- 仕組みの透明化

- 仕事の目的の共有

- 仕事が生み出すインパクト(仕事の意味や影響)

の認識が挙げられています。

おわりに 人権にとってのケアの視点の重要性

協調型集団主義を進めるために大切なこととして、「ケアする力」と「ケアされる(受容する)力」を挙げられました。ケアという言葉は、介護の用語だけではなく、「他者の生命・身体、さらに気持ちに十分に配慮する力」という意味合いも含まれており、他者に感謝の気持ちを持つことが、人権の問題に重要な前提となるのではないかと述べて話しを締めくくられました。

この講演会は,DE&Iについて、さまざまな視点から人権の観点も踏まえてわかりやすく解説いただき、その必要性について理解が深まる機会となりました。

人権センターでは、これからも人権教育啓発活動の一つとして講演会の取り組みを実施します。

なお、DE&Iについては、2017年に大学組織として設置されたダイバーシティ推進室を、2024年4月からDE&I推進室と名称変更をし、さらに取り組みを発展します。