細菌における新規翻訳促進因子を発見!病原性細菌の抗菌薬耐性:共通祖先から進化したABCF因子の役割~バイオものづくりや創薬開発への新たな可能性~

2024.07.02

翻訳装置リボソーム注1)は、mRNAにコードされた塩基情報をアミノ酸情報へと変換する生体機能の担い手であり、生命活動に欠かすことのできないタンパク質の合成装置です。しかし、リボソームはどんなアミノ酸でも一様に翻訳できるわけではなく、特定のアミノ酸配列では翻訳効率が低下すること、場合によっては翻訳が停滞してしまうことが知られています。翻訳反応の停滞や未成熟な異常タンパク質の蓄積は生体機能に甚大な影響を及ぼします。このようなリボソームの不完全さを補う因子として、EF-P(Elongation Factor P)などの翻訳促進因子が発見されてきました。一方で、EF-Pは細菌の生育に必須な因子ではないため、同様の機能を持つ他の因子の存在が議論されてきましたが、その実態はこれまで不明のままでした。

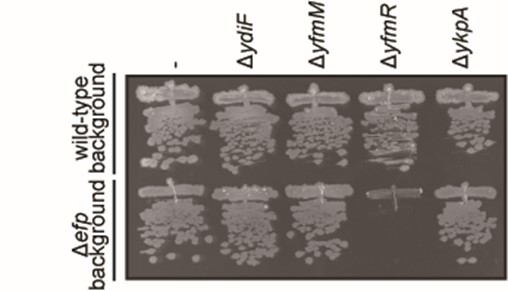

本研究ではモデル細菌である枯草菌(こそうきん)注2)を用いて、翻訳促進遺伝子であるefpの変異体との二重変異によって合成致死注3)となる変異の探索を行い、機能未知なタンパク質の一種であるABCF因子注4)のYfmRを同定しました(図1)。さらに、EF-PおよびYfmRが、プロリンとアスパラギン酸が交互に含まれる配列によって生じる翻訳停滞を解消する役割を果たすことを明らかにしました。以上の結果より、これまで機能未知であったABCF因子がリボソームの翻訳停滞を解消し、タンパク質合成を促進するメカニズムを詳細に解析しました。さらに、生命情報科学注5)を用いた解析から、多剤耐性遺伝子注6)として注目されているARE(antibiotic resistance)-ABCF因子群が、こういった翻訳促進因子として作用するABCF因子を共通祖先として進化してきたことを明らかにしました。

これにより、タンパク質合成装置リボソームの動的調節メカニズムに関する新たな知見が得られ、抗菌薬耐性機構の解明や新たな抗菌薬の開発に向けた基盤になることが期待されます。

リリース日:2024-07-02

研究代表者

(現所属:富山県立大学工学部生物工学科・講師)

研究の背景

1990年代半ば以降、ゲノム解析注8)によりモデル生物注9)の遺伝情報が次々と明らかにされ、個々の遺伝子の機能が精力的に解析されてきました。しかし、現在でも多くの遺伝子はその機能が未知のままであり、生命現象の統合的理解は道半ばです。例えば、モデル細菌である枯草菌では、約3割の遺伝子の役割が未解明のままです。ATP結合カセット(ATP-binding cassette, ABC)タンパク質は、バクテリアからヒトに至るまで保存されたATP結合ドメイン(Nucleotide Binding Domain, NBD)を1機能単位あたり2つ持つスーパーファミリー注10)です。その多くは膜貫通ドメインを持つトランスポーターとして機能しています。ABCタンパク質は各ドメインのアミノ酸配列相同性に基づいてAからGのサブグループに分類されていますが、これらのうち膜貫通ドメインを持たないABC-Fサブファミリーに属するタンパク質(ABCF因子)の機能は、近年まで不明でした。当該研究者はこれまでに、ABCF因子群のうち、院内感染の原因として知られているARE-ABCF(antibiotics resistance, ARE)に着目し、これらタンパク質が幅広い抗菌薬に対して耐性を示す分子機構の解明に取り組んできました(Crowe-McAuliffe, Takada, et al., PNAS, 2018. Murina*, Kasari*, Takada, et al., J Mol Biol., 2019. Takada, et al., Nucleic Acids Res., 2022. Obana*, Takada*, et al., Nucleic Acids Res. 2023, * 共同筆頭著者)。具体的には、一部の抗菌薬はタンパク質の合成(翻訳)に必要なリボソームに結合することで細菌の生育を抑制しますが、ARE-ABCFはリボソームに結合して、活性中心を標的とした抗菌薬をリボソームより解離させ、その効果を無効化させることを明らかにしてきました(図2A)。一方で、抗菌薬耐性には寄与しない機能未知ABCF因子は細菌一般に広く保存されており(通常、生物種あたり2〜4コピー存在)、リボソームへの結合活性を有すると予想されますが、翻訳機構に対する機能は不明とされてきました。

研究内容と成果

今後の展開

また、医療分野では、2050年に感染症による死亡件数がガンによる死亡件数を超え、3秒に1人が抗菌薬耐性菌に起因する感染症により死亡するという推測(2050年問題注13))もあります。YfmR・YkpAのような抗菌薬耐性に寄与しないABCF因子の機能解明は、欧米・中国において院内感染の原因となる多剤耐性遺伝子として注目されているARE-ABCF因子群の進化を紐解く上で、重要な基礎的知見を提供します。本成果は、ARE-ABCFを標的とした治療薬の開発において重要な知見となるだけでなく、新規抗菌薬の使用に伴い出現する可能性が危惧される新規ARE-ABCFの予測にも大きく貢献する可能性があります。

以上のように、新規翻訳因子ABCF群の詳細な機能解析を行い、これらの機能が進化の過程においてどのようにして多様化していったのかを解明することは、基礎生物学の発展だけでなく、医療やバイオテクノロジー分野における応用研究に向けた基礎的な知見を提供することにつながり、基礎・応用研究の両面で大きな波及効果が見込まれます。

参考図

B:ABCF因子YfmRおよび翻訳促進因子EF-Pによる翻訳停滞解消機構。これら因子は、プロリンの連続配列(酸性アミノ酸とプロリンが交互に続くような配列)を翻訳途中に停滞してしまったリボソームに作用し、翻訳反応の再開を促す。

C:ABCF因子YkpA/YbiTによる、翻訳停滞解消機構。YkpA/YbiTは酸性(D: アスパラギン酸)および塩基性(R: アルギニン)の連続配列を翻訳途中に停滞してしまったリボソームに作用し、翻訳反応の再開を促す。

用語解説

注1. リボソーム

すべての細胞が持っているタンパク質合成装置。メッセンジャーRNA(mRNA)情報に基づきタンパク質を合成(翻訳)する。

注2. 枯草菌(こそうきん)

代表的なモデル細菌の一種。納豆菌の仲間であり、40年以上にわたり分子生物学の研究対象となってきた。

注3. 合成致死

合成致死とは、個々には致死でない2つの遺伝子変異が、同時に存在すると生物に致命的な影響を与える現象を指す。つまり、単独では生存可能な変異が、組み合わせると致死に至る状況を表す。これは、相互作用する遺伝子や機能経路の研究において重要な概念であり、特に遺伝子機能の解明や薬剤標的の特定に役立つ。

注4. ABCF因子

1機能単位あたり2つのATP結合ドメイン(Nucleotide Binding Domain, NBD)を持つATP結合カセット(ABC)タンパク質スーパーファミリーに属するタンパク質の一種であり、バクテリアからヒトに至るまで保存されている。そのうち、各ドメインのアミノ酸配列相同性に基づいてAからGのサブグループに分類されており、ABCF因子はサブファミリーFに分類される。

注5. 生命情報科学

バイオインフォマティクスとも呼ばれる。バイオ(生物学)とインフォマティクス(情報学)が融合した分野。大量のゲノム配列などの情報を、計算機を用いて情報学的に解析する手法。

注6. 多剤耐性遺伝子

細菌が複数の異なる抗菌薬に対して耐性を持つ能力を付与する遺伝子。これらの遺伝子は、しばしばプラスミドやトランスポゾンといった可動性遺伝因子に存在し、水平伝播によって他の細菌に拡散することができる。

注7. 読み枠

読み枠は、遺伝子内の連続した塩基配列の中で、タンパク質をコードする部分を指す。具体的には、開始コドン(一般的にAUG)から始まり、終始コドン(UAA、UAG、UGA)のいずれかで終わる塩基配列のことである。

注8. ゲノム解析

生物の全遺伝情報であるゲノムの構造、機能、および進化的な側面を研究するための技術や方法。ゲノム解析の主な目的は、DNA配列を解読し、遺伝子やその機能、相互作用を明らかにすることである。

注9. モデル生物

モデル生物とは、科学研究において広く利用される生物種であり、特定の生物学的過程や現象の研究において優れた実験材料となるものを指す。これらの生物は、遺伝学、発生生物学、分子生物学などの研究において基礎的な知見を得るために利用されてきた。

注10. スーパーファミリー

スーパーファミリーとは、進化的に共通の祖先を持ち、構造的または機能的に関連するタンパク質の大きなグループを指す。スーパーファミリー内のタンパク質は、アミノ酸配列や三次元構造で類似性があり、多様な機能を果たすことができるが、基本的な構造的特徴や機能メカニズムは共有している。この分類は、タンパク質の進化や機能の理解において重要な役割を果たす。

注11. レポーター解析

レポーター解析とは、特定の遺伝子や遺伝子発現の制御を研究するために、レポーター遺伝子を微生物に導入し、その発現を測定する手法。レポーター遺伝子は観察や測定が容易な特性(例:蛍光、発光、酵素活性など)を持つ遺伝子であり、目的のプロモーターや遺伝子配列と結合させ、その発

現レベルを測定することにより、その発現制御を間接的に評価できる。

注12. バイオものづくり

バイオものづくりとは、生物学的な原理や生物学的な素材を活用して製品を設計、開発、製造するプロセスを指す。これには、生物学的なプロセスや微生物、細胞、酵素などを利用した、医薬品、食品、燃料、化学製品、素材などの様々な製品の製造プロセスなどが含まれる。

注13. 2050年問題

2014年にイギリス政府のチューリッジ報告(Review on Antimicrobial Resistance)によって提出されたもの。この報告は、抗菌薬耐性の問題に焦点を当て、その深刻さや影響について示唆したものであり、その後、世界中の様々な機関や組織がこの問題に関する独自の調査や報告を行っている。

注14. 活性中心PTC

Peptidyl transfer centerの略。タンパク質合成装置・リボソームの活性を担う活性中心のこと。

謝辞

掲載論文

| 論文タイトル | Resolution of ribosomal stalling by EF-P and ABCF ATPases YfmR and YkpA/YbiT (ABCF因子YfmRおよびYkpA/YbiTによる翻訳停滞解消機構) |

|---|---|

| 著者 | Hiraku Takada, Keigo Fujiwara, Gemma C. Atkinson, Shinobu Chiba, Vasili Hauryliuk. |

| 掲載誌 | Nucleic Acid Research |

| 掲載日 | 2024年6月29日 |

| DOI | 10.1093/nar/gkae556 |

- お問い合わせ先

-

京都産業大学 広報部

〒603‐8555 京都市北区上賀茂本山

Tel.075-705-1411

kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp